Dahlia de la Cerda : Les sans voix se racontent (Chiennes de garde)

- Cécile Vallée

- 13 mai 2024

- 5 min de lecture

La sortie en mars du recueil de nouvelles Chiennes de garde de la Mexicaine Dahlia de la Cerda n’est pas passée inaperçue. A juste titre.

Les treize nouvelles qui le composent sont le fruit d’un travail de longue haleine. Les premières ont été écrites en 2015 dans le cadre d’une bourse d’un programme national pour le développement et la création artistiques. L’autrice avait choisi d’écrire sur la mort liée au genre au Mexique. Une autre bourse lui a permis d’écrire sur les femmes en prison. Elle a repris certaines de ces nouvelles, les a réécrites et a élaboré ce recueil, publié en 2022, avec un objectif littéraire et politique affirmé.

En effet, le recueil n’est pas une succession de récits mais forme un tout. Il est tout d’abord unifié par le choix de la voix narrative : il s’agit de récits à la première personne de 13 femmes qui s’adressent au lecteur en l’interpellant par des petits noms, « « mon pote », « chéri », « mon amie », dans un langage familier, avec une importante intertextualité avec la culture pop. Le lecteur français peut ne pas avoir toutes ces références, cela ne l’empêche en rien d’être saisi par ces voix qui lui racontent leurs histoires. Chaque nouvelle propose une structure narrative efficace, qu’elle soit ou non à chute. Enfin, l’organisation du recueil est particulièrement élaborée. Huit nouvelles ont des liens entre elles : quatre évoquent le meurtre d’une des narratrices, deux autres racontent la mort d’une cambrioleuse, la deuxième version ne pouvant être comprise sans avoir lu la première. Enfin, les deux autres nouvelles reliées sont centrées sur les filles de la Bestia, ce train de marchandises qui traverse le Mexique pour aller à la frontière étasunienne sur lequel les passagers montent pour aller dans des usines qui les exploitent. Cependant, ces nouvelles ne se suivent pas. Elles sont séparées par les cinq autres nouvelles indépendantes. L’autrice propose ainsi un véritable jeu au lecteur qui, une fois qu’il a compris le principe, cherche les indices pour pouvoir relier les nouvelles et doit en restaurer lui-même l’ordre chronologique puisque là encore il y a brouillage.

Au-delà du jeu littéraire, cette composition du recueil permet de dégager la singularité de ces voix, de montrer qui elles sont et l’implication de leur histoire dans celle des autres, en somme, de dire que les violences faites aux femmes ne sont pas qu’un fait de société, ce qui ressort souvent du discours médiatique : « le corps d’une femme, d’une femme de plus. Une femme quelconque, une femme sans nom. […] un corps de plus au milieu de ce génocide. Un cadavre sans nom qui venait grossir les rangs de la mort rose ». Ce corps de femme devient une femme dans les nouvelles, raconte ce qui lui est arrivé. Son amie explique, quant à elle, comment sa propre vie en a été bouleversée.

Dalhia de la Cerda précise qu’il s’agit surtout de « passer le message que nous ne sommes pas seulement des êtres qui peuvent être violentées mais que nous sommes des êtres multidimensionnelles[1] ». Effectivement, ces 13 voix féminines sont en marge, de la société mais aussi de la féminité et sont toutes différentes, « sans qu’elles soient les meilleures ou les pires[2] ». Certaines sont violentes comme la China, une tueuse cruelle, ou Yuliana, l’héritière du patron d’un cartel. Des deux filles de député – l’une veut devenir la première dame du Mexique pour exposer sa plastique refaite et ses vêtements, l’autre s’encanaille avec les narcotrafiquants pour faire des vues sur les réseaux sociaux – aux jeunes filles qui risquent leur vie sur le toit de la Bestia, toutes se débrouillent comme elles peuvent. Ces femmes ne se présentent effectivement ni en victimes ni en héroïnes, comme l’illustre la première nouvelle, « Persil et coca-cola » :

« je suis le genre de fille qu’on brandit comme argument contre l’avortement. Celle qui sort et couche avec le premier type qui lui parle gentiment. Celle qui devrait prendre la pilule, ligaturer ses trompes ou serrer les jambes. Je laisse les inconnus me coller. J’aime la fête, me pinter et faire l’idiote en me noyant dans l’alcool. »

Elle nous raconte alors son avortement clandestin avec des médicaments pour les ulcères gastriques avec force détails et un humour féroce.

Enfin, ces femmes ne sont pas seulement des femmes. Elles appartiennent à des catégories sociales différentes, elles n’ont pas la même couleur de peau. Ce qu’elles vivent, ce qu’elles font, ne peut pas avoir la même signification comme le rappelle au lecteur l’une des narratrices :

« Depuis gamine je suis cernée par la pauvreté et la faim. J’ai grandi dans la violence en crevant d’envie de rejoindre une bande, une pandilla. Pas pour faire des conneries, te trompe pas sur mon compte, mais plutôt pour appartenir à quelque chose, avoir une famille, un soutien. Depuis famine je traîne dans ce quartier, c’est un des plus violents […] Echapper à ça, c’est pas une question d’envie, de volonté de s’en sortir. Ça c’est des phrases de Blanc. Dans le quartier, rien que pour survivre il faut déjà se battre. »

De même, la fille du chef d’un quartel est dénigrée au lycée non parce que son père est narcotrafiquant mais parce qu’elle est « naca », c’est-à-dire d’origine amérindienne.

Cependant, la dernière nouvelle souligne une réalité qui les concerne toutes. Leur corps n’est pas considéré comme celui des hommes :

« Ça veut dire quoi, une agression qui dérape ? j’ai demandé à l’enquêteur avec un nœud dans la gorge. Et je n’ai pas pu m’empêcher de faire la comparaison, monsieur le commissaire, si ça avait été un homme, comment ça se serait passé, une attaque qui dérape ? ils le tuent, ils le poignardent et voilà, fin de l’histoire. Mais pourquoi ils l’ont violée, torturée, étranglée ? Pourquoi une telle différence entre deux situations qui dérapent ? Parce que c’était une femme, il m’a répondu. Mais il a quand même refusé d’inscrire le féminicide comme circonstance aggravante. Je les hais, je les hais tellement. »

Ces treize récits font penser à ceux des douze narratrices du roman Fille, femme, autre de la Britannique Bernardine Evaristo.

Ce roman polyphonique est construit sur le même principe de l’entrecroisement de voix féminines, instaurant le même jeu avec le lecteur sur les indices qui permettent de faire lien entre elles, dans un style oralisé. Il donne à entendre des femmes britanniques confrontées à des discriminations genrées mais aussi racistes sur plusieurs générations.

Qu’elle soit qualifiée de roman polyphonique ou de recueil de nouvelles, cette forme particulière qui raconte plusieurs histoires au même niveau, permet à ces autrices de na pas héroïser leurs personnages et de ne pas simplifier la catégorie qu’ils représentent.

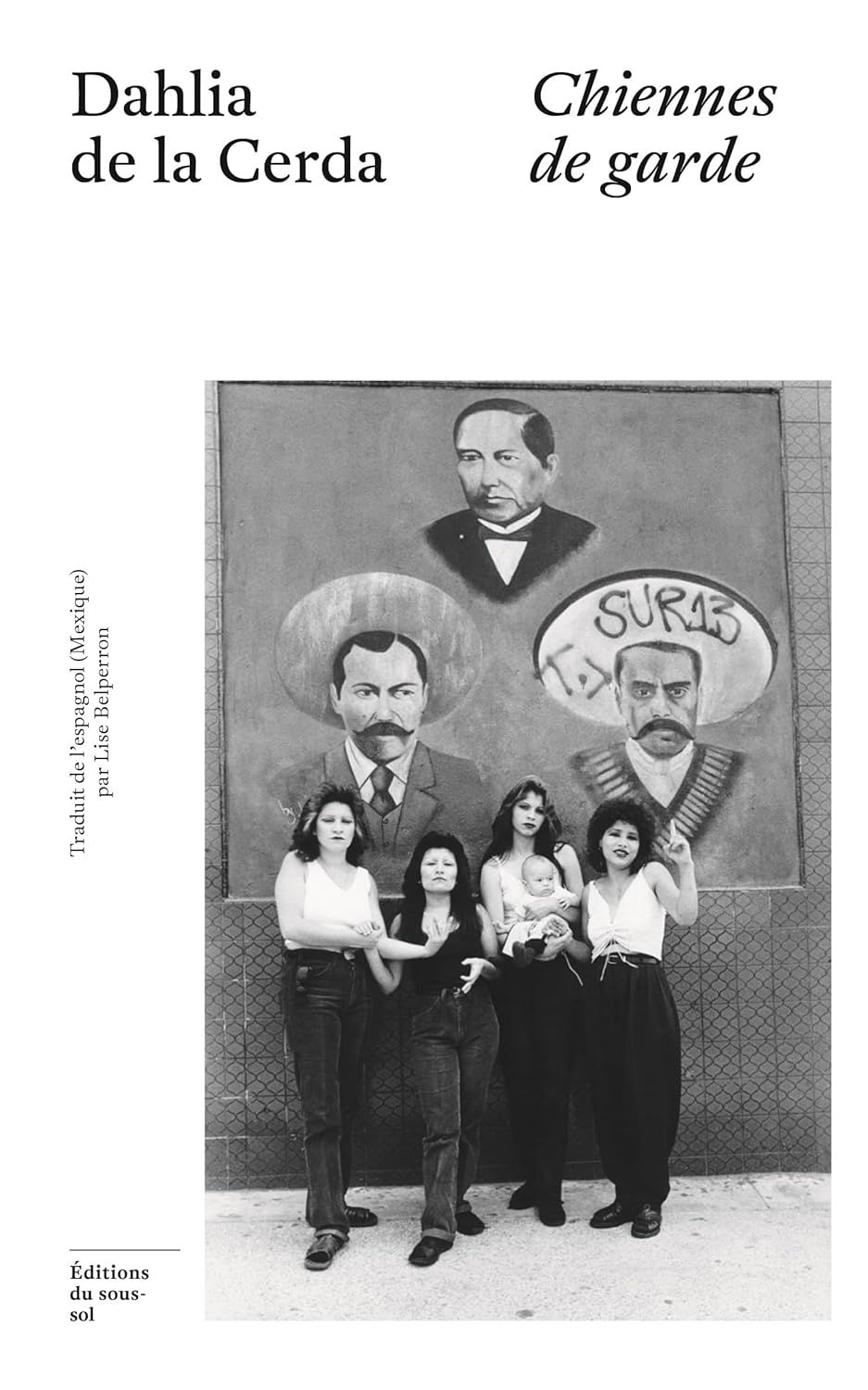

Dahlia de la Cerda, Chiennes de garde, traduction par Lise Belperron, Editions du sous-sol, mars 2024, 240 pages, 21,50 euros

Notes :

[1]https://lineasemergentes.mx/perras-de-reserva-historias-de-mujeres-como-protagonistas-de-sus-propias-vidas (notre traduction)

[2] Ibid.