Marie-Helène Lafon aux Lectures sous l’arbre 2025 : une « passagère clandestine » qui s’impose avec générosité et éloquence

- Delphine Edy

- il y a 3 jours

- 6 min de lecture

Dans cette 34ème édition réinventée des Lectures sous l’arbre, trois journées « libre cours » ont été programmées autour de Marie-Hélène Lafon qui a accepté la casquette de directrice artistique, en collaboration avec Jean-François Manier. Une belle occasion de (re)découvrir cette autrice majeure de la littérature française contemporaine, au cours de lectures de ses propres textes, et peut-être, ou surtout, à travers ses interventions aux côtés d’écrivaines et d’écrivains qu’elle a eu envie d’inviter et/ou de faire entendre : Violaine Bérot, Jérôme Meizoz et Emmanuel Venet, Gustave Flaubert, Pierre Michon...

Retour sur quelques moments choisis

Marie-Helène Lafon n’est pas avare de mots, qu’elle les écrive ou les adresse. C’est ce qui fait son charme inaltérable. Dans l’entretien qu’elle a accordé à Collatéral, je suis revenue avec elle sur cette formule qu’avait rapportée Jean-François Manier lors de nos premiers échanges avant le début du festival. Lorsqu’il lui a téléphoné pour l’inviter, elle avait répondu : « j’ai la trouille, mais j’y vais ». Mais de quoi donc Marie-Hélène Lafon peut-elle avoir la « trouille » ?

« D'être insuffisante ». Insuffisante ? « Bien sûr, toujours insuffisante et illégitime. D'abord à cause de la poésie : c'est l'épicentre de l'écriture. Or, la poésie, je n'en écris pas, et pour les lecteurs sous l'arbre, la source, elle est d'abord là, dans l'écriture poétique, pas dans l'écriture fictionnelle. Et moi je ne suis ni de ce créneau, ni de ce creuset. Je ne suis pas de là. Donc j'y suis passagère clandestine. Il se trouve que quand j’ai été invitée une année aux Lectures sous l'arbre, et plusieurs fois à L'Arbre vagabond, à ce que j'appelle les « vêpres », c'est-à-dire les lectures du dimanche, ça s'est formidablement bien passé. Donc ça devrait me rassurer. Mais il y a définitivement en moi quelque chose d'impossible à rassurer. Cette peur, ce trac, est ontologique et définitif. Et en même temps, il est tellement ontologique et définitif que j'ai toujours vécu avec et que j'ai toujours continué à faire en dépit de lui. Donc je suis là ».

Dans la phase de préparation, ces derniers mois, un travail collaboratif très étroit a eu lieu avec Jean-François Manier : choisir des invités, articuler avec lui tel ou tel moment, décider quel film/documentaire serait projeté, proposer une forme théâtrale. « Il est venu voir ce qu'André Le Hir a fait avec la première partie de mon roman Les Sources. Il est venu le découvrir au festival de La Biolle, ça lui a plu et il a décidé de le programmer ici. C'est moi qui le lui ai suggéré, mais c'est lui qui a décidé ». Sinon, avant cette phase in situ qui a commencé hier, Marie-Hélène Lafon est rentrée dix jours à Paris, « il me fallait ma bibliothèque pour préparer les multiples interventions. Et maintenant, nous sommes au cœur de l’affaire, c’est très intense. Comme au Banquet du Livre de Lagrasse, ces festivals littéraires valent aussi par leur intensité ».

C’est exactement ce sentiment qu’a eu Marie-Françoise, une festivalière de longue date, qui a participé mercredi après-midi à la balade « Dans les pas de G. Flaubert ». Rendez-vous avait été pris au Calibert où Marie-Hélène Lafon a introduit la promenade avant que les participant.es ne s’élancent avec le lecteur public, Marc Roger. Si une présentation officielle de Flaubert par le menu était inutile, Marie-Hélène Lafon a en revanche eu le désir de partager sa relation très forte à l’écrivain au prisme de trois anecdotes : La première, l'histoire d'un buste qui lui a été offert. Un buste d'une vingtaine de centimètres, qu'elle a trimballé dans toute sa maison et qui est maintenant posé par terre sur de la feutrine et « glisse » dans l'appartement. La deuxième, celle de la relation de Flaubert avec Maxime Du Camp : elle est certaine que Du Camp était fou amoureux de l’écrivain… La troisième enfin, celle relatée par Georges Sand qui avait l’habitude de peser et mesurer ses invités à l’arrivée et au départ. De quoi éveiller la curiosité des participant.es. Ensuite, Marie-Hélène Lafon a « brodé » autour de ces histoires.

Puis, la balade a commencé : Marc Roger a conduit la cinquantaine de festivaliers à quelques 500 mètres de là, dans un escalier, où il a lu un extrait d’Un cœur simple, l'histoire de Félicité. Ce texte, comme les deux autres, a été choisi par Marie-Hélène Lafon. Marc a offert une lecture, en pleine nature, une autre dans l'habitat des religieuses qui s'occupent de l'église Saint-Voy, dans un endroit assez intime. Là, il s'est adossé à un tas de bois et a lu des extraits de Madame Bovary. De retour au Mazet, ce furent des morceaux choisis de L'Éducation sentimentale. Chaque lieu offre une écoute différente de ces textes : étonnante découverte de l’influence de l’espace sur la voix et sur les livres…

En sus des balades littéraires, trois rencontres-lectures avec des écrivain.es sont planifiées au cours de ces journées. De Jérôme Meizoz, Marie-Hélène Lafon dit qu’il est – comme elle – « un aventurier, un travailleur du verbe ». Leur rencontre, il y a plus de vingt ans, s’est faite, sur un plateau d’Auvergne, autour de l’écriture qui se cherche. Elle le reconnait alors, car il y a, chez lui aussi, de « l’empoignade », le désir de « ferrailler avec la matière du monde et avec son chaos ». Elle se lance alors dans la lecture des premières pages de Séismes (éditions Zoé, 2013), dont elle fait entendre la rudesse et la justesse, pour le plus grand plaisir de la salle.

Jérôme Meizoz présente ensuite son dernier livre, Le Hameau de personne (éditions Zoé, 2025), un huis-clos d’altitude dans un hameau abandonné où trois personnages principaux prennent la parole les uns après les autres. Une femme, Emaney, s’y est réfugiée avec ses deux chiens, pour vivre sa vie de styliste à domicile. Très seule au quotidien, elle a développé une vie numérique très riche sur les réseaux sociaux. Fracasse, fou amoureux d’elle depuis l’adolescence, décide de l’épier et livre le récit d’une histoire d’amour asymétrique, totalement imaginaire. Quant à Javerne, le petit dealer, il offre un point de vue marginal mais tranquille sur ce qu’il voit s’écrire au fil des jours. Ce roman choral offre ainsi des points de vue personnels, sans vérité d’ensemble, sans jugement moral, dans une forme qui ressemble à celle d’un thriller : quelque chose s’est visiblement passé, va se passer… il s’agit de suivre les fils narratifs pour essayer de remonter le cours de l’histoire.

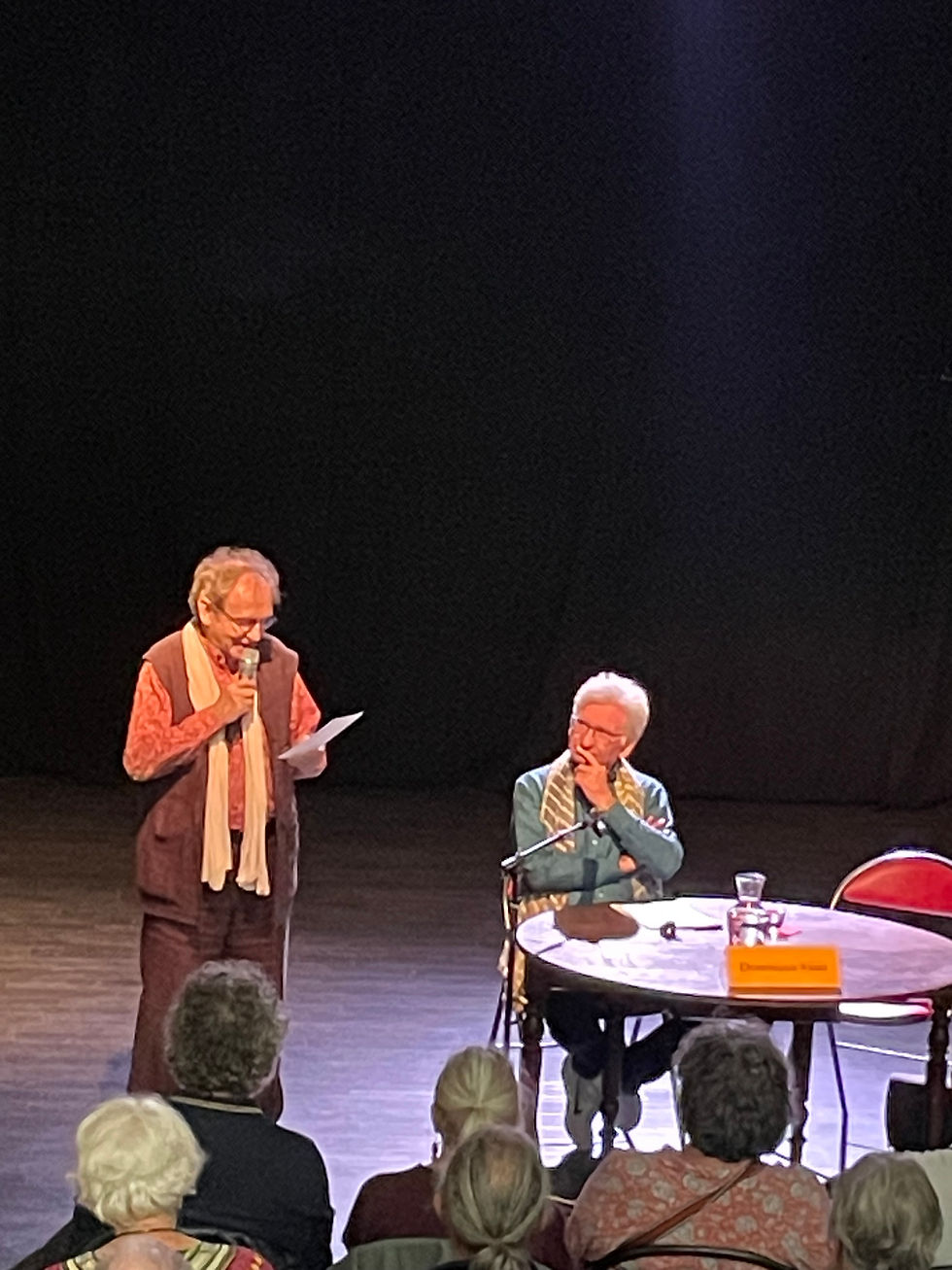

Pour conclure cette journée, Dominique Viart, critique littéraire et essayiste spécialiste de littérature contemporaine, était invité à parler de l’œuvre de Pierre Michon, essentielle pour Marie-Hélène Lafon : sans son adoubement à persévérer lorsqu’elle lui envoie ses premiers textes, peut-être ne serait-elle pas là aujourd’hui… Cherchant à scruter les manifestations du désir dans l’œuvre de Michon, la conférence s’est d’abord attachée à l’approche sociologique de l’auteur, attentif aux élans de « vies minuscules » (le titre de son premier livre, en 1984). Son regard est alors proche de celui de Pierre Bourdieu dont Michon concentre les observations en puissants aphorismes. Très vite, Dominique Viart montre cependant combien Michon excède cette seule dimension pour mettre en évidence la puissance d’un désir mêlé, qui conjoint désir social et désir d’œuvre, désir de gloire et désir sexuel, dont l’écrivain ausculte l’énergie et les intensités dans les ouvrages consacrés aux peintres (Maîtres et serviteurs), aux écrivains (Rimbaud, Balzac) ou aux Abbés dans le livre qui porte ce titre. La conférence montre comment Pierre Michon se livre à une archéologie du désir, rejoignant les origines humaines, l’homme primitif et son animalité, très apparente dans les images de La Grande Beune. La parenté avec Bataille et Quignard se fait alors évidente pour le critique qui déplie sa pensée pas à pas. Le désir a aussi son envers : porté à son paroxysme, il confine à la chute ou à la déception. L’on découvre ainsi que ce n'est pas tant l’objet qui fonde le désir, mais son énergie propre, laquelle s’épuise dès lors que l’élan se perd. La littérature selon Michon en déploie la célébration.

À l’aube de la dernière journée « libre cours », Marie-Hélène Lafon fait déjà le constat que les retours du public sont très chaleureux. Les échos ici et là, de celles et ceux qui étaient habitué.es à l’ancienne formule, sont vraiment positifs. Pourtant coutumière des festivals littéraires, l’écrivaine note que le public est « incroyable », que le lieu est très beau, très aéré, même si elle n’a pas le temps d’en profiter pleinement à cause du rythme des rencontres. De ce public, elle dit encore : « Ce dont je prends la mesure, c'est de l'intensité, de la présence du public, de son attente, de son appétit, de son ardeur. Ce qui est l'épicentre d'une manifestation. Ce public est insatiable. C'est incroyable. Il est capable d'encaisser des heures de lecture, et une ou deux promenade(s) là-dessus, et un film le soir. De vrais travailleurs du Verbe ». On mesure le compliment !

*****

La dernière journée est à suivre ce vendredi 22 août au Mazet-Saint-Voy. Comme chaque jour, elle commence par une lecture de poésie étrangère, puis un petit-déjeuner avec l’un des invités de la veille. Elle sera ponctuée de lectures-rencontres et de lectures-balades et se clôturera par une séance cinéma et un seul en scène, de quoi régaler diversement les festivaliers.