Un festival au centre du bout du monde : Le grand entretien avec Jean-François Manier, fondateur du Festival « Lectures sous l’arbre »

- Delphine Edy

- 19 août 2025

- 12 min de lecture

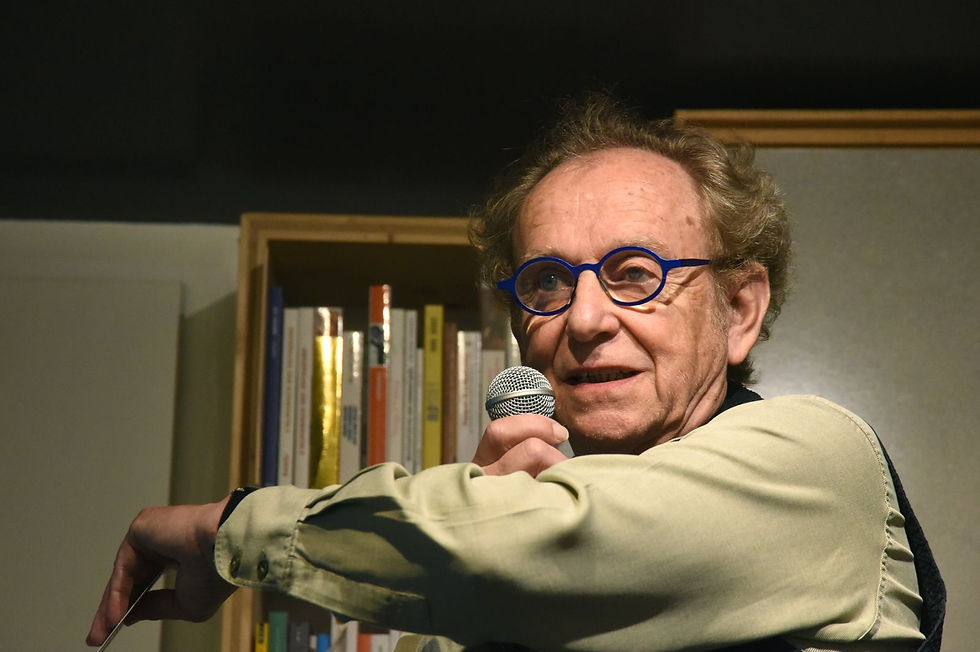

Rendez-vous avait été pris avec Jean-François Manier (cofondateur de Cheyne éditeur), à la veille du début des Lectures sous l’arbre (17 au 23 août 2025 au Mazet-Saint-Voy), dans le salon de sa maison adjacente – une ancienne école élémentaire, avec une seule classe commune – à L’Arbre Vagabond (restaurant – librairie – galerie, créé avec son fils Simon il y a plus de dix ans) au lieu-dit Cheyne. C’est un Jean-François Manier détendu, léger et toujours aussi chaleureux qui m’a accueillie. Mais il n’était pas seul. Il avait pris l’initiative de convier Léa, sa petite-fille, et Marie-Françoise, une amie de longue date, pour proposer à Collatéral un dialogue à plusieurs voix. Une très belle rencontre !

Delphine Edy – Peut-être pourrions-nous commencer par un rapide tour de table, avec un focus sur votre lien particulier aux Lectures sous l'arbre, et particulièrement à cette 34ème édition. Qui veut commencer ?

Léa Manier – Je suis la petite-fille de Jean-François Manier. Je suis déjà venue pour plusieurs éditions aux Lectures sous l'arbre. J'ai commencé en tant que bénévole, à la librairie, à la buvette. J'ai également participé à un stage de traduction avec André Markowicz, et, cette année, ce sera le stage d'écriture érotique.

Marie-Françoise Robert – Je viens aux Lectures sous l'arbre depuis 14 ans. J'ai découvert ce festival grâce à mon libraire de Mantes-la-Jolie (Stéphane Bernard qui a piloté la librairie La Réserve de 1977 à 2014). J'aime beaucoup ce style de festival très participatif, et, cette année, comme tout change, je viens donc découvrir un nouvel endroit, de nouvelles mises en pratique. Je suis impatiente !

Jean-François Manier – Je suis le fondateur des Lectures sous l'arbre, il y a 34 ans. L’an passé, nous avons vécu la dernière version des Lectures sous leur première forme. Cette année, nous proposons un autre contenu, une autre programmation, et on déménage, on a quitté Le Chambon-sur-Lignon, et en particulier le lieu-dit Cheyne, pour s'installer, à deux pas, au Mazet-Saint-Voy. Pendant toute l’année, on a inventé de nouvelles propositions, et je suis – peut-être qu'on aura l'occasion d’y revenir – très heureux, parce que c'était un pari et que la nouvelle formule rencontre visiblement un écho très positif. Le public semble avoir suivi.

DE – Tu veux dire qu’avant même le début du festival, tu as déjà des premiers chiffres encourageants ?

J-F M – Oui, il y a beaucoup de monde, plus qu'on n'en a jamais eu. Depuis 34 ans, on a eu le temps d'affiner nos outils de gestion, et on constate qu’on est largement au-dessus des chiffres de l’an passé à la même date, qui étaient déjà très bons. Pratiquement partout, beaucoup d’activités [ndlr : ateliers, conférences, balades...] sont complètes, et on est entre plus 10 et plus 20% par rapport à l'année dernière. Je suis donc très optimiste pour cette année, et surtout très heureux de pouvoir transmettre un « bébé » en bonne santé à mes successeurs.

DE – Formidable ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous dire en quelques mots comment on passe de la co-fondation de Cheyne éditeur à la création d’un festival comme les Lectures sous l’arbre, puis à l’ouverture de L'Arbre vagabond ? Peut-on essayer de retracer cette aventure poétique et littéraire en quelques mots ?

J-F M – En quelques mots, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. Avec la naissance de Cheyne éditeur en 1978-1980, se manifeste très vite le double souci des créateurs et du public. Pour moi, le métier d'éditeur, c'est d'abord une attention aux écrivains, aux créateurs, et puis, bien sûr, le souci du public, c'est-à-dire de donner des lecteurs aux auteurs. Dès le début, j’ai publié de la poésie contemporaine d'auteurs peu connus, ce souci du public m'a donc amené à proposer, à chaque sortie de livres, des rencontres et des lectures, souvent dans des librairies ou des bibliothèques, où l'auteur venait lire face à un tout petit auditoire. Et puis on a vu qu'il y avait un peu de monde, puis de plus en plus – en France, mais aussi en Suisse, en Belgique –, et, un jour, avec Martine Mellinette, ma compagne de l'époque, on s’est lancé un pari un peu fou, on a eu envie de proposer, non pas vraiment un festival, mais une simple lecture, un dimanche après-midi, ici, dans la cour, devant l'atelier de typo, sous un arbre, avec quelques chaises.

Dès ce qui deviendra la première édition, il y a eu beaucoup de monde : on a vu débarquer 180 personnes, on ne savait pas d'où les gens arrivaient ; en plus il y a eu un orage terrible, en bons néophytes, on n'avait rien prévu, on s’est abrité chez les voisins. Cet orage magnifique a ébranlé tout le monde. J’avais invité trois poètes et une violoncelliste, devenue depuis une star internationale, Emmanuelle Bertrand, qui avait 16 ans à l’époque. Elle a joué les Suites de Bach – et voilà, quand j'en parle, j'en ai encore la chair de poule… À la fin, on a offert un verre et j’ai demandé aux gens qui étaient là « alors, ça vous a plu ? » Réponse : « Mais oui ! Et on revient l'année prochaine ! » C'est comme ça que ça démarre. Je n'ai pas voulu créer un festival, j'ai proposé une lecture qui a magnifiquement marché. Donc voilà, la maison d'édition, le souci du public, puis la création des Lectures, et, enfin, avec mon fils Simon, la création de L'Arbre vagabond, librairie, restaurant, galerie, lieu de rencontre culturelle : troisième étage de la fondation.

DE – On va reparler du format de cette nouvelle édition, mais avant, une question à Marie-Françoise : il y a d'autres festivals littéraires en région, dans des endroits un petit peu isolés, mais pour arriver au lieu-dit Cheyne, il faut être vraiment déterminée, non ? Qu'est-ce qui fait qu’on revient chaque année lorsqu’on habite Mantes-la-Jolie ?

M-F R – J’avais rencontré Jean-François lors de lectures à Mantes, à la librairie La Réserve, on avait prévu de venir un jour aux Lectures. Et puis, un jour, ça s’est décidé. J’ai téléphoné, j'ai dit “voilà, je veux venir” et puis Jean-François au téléphone m'a donné des informations.

J-F M – C'était moi ?

M-F R – Oui, je me rappelle j'étais dans Paris, j'ai arrêté ma voiture pour prendre des notes.

J-F M – Tu étais déjà très privilégiée. (rires)

M-F R – J'ai été immédiatement bluffée, séduite par le lieu. En arrivant, je me suis dit « mais c'est quoi ce bout du monde ? Qui peut venir ici ? » Et puis j'ai vu arriver tout le monde, pour moi ça a été magique, cette ambiance, les auteurs avec qui on peut boire un café, discuter, s'asseoir par terre. Je suis allée dans d’autres festivals, c’était intéressant bien sûr, mais je n’y suis jamais retournée. Ici, c'était autre chose, il y avait quelque chose dans la façon dont les gens nous recevaient, nous accueillaient. C'était complètement différent.

DE – Léa, j'imagine qu'il y a une forme de filiation pour toi, on suit des traces déjà un peu écrites, mais comment se positionne-t-on quand on est toute jeune et qu'on accompagne ces Lectures qui ont une histoire, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ?

LM – Quand j'ai été assez grande pour comprendre un peu ce qui se passait ici, j'ai aimé y venir. Je vous ai entendu dire que c'est « le bout du monde », mais moi j'ai grandi avec cette idée qu’il était normal de venir au bout du monde pour vivre ça, c'est beau…

J-F M – C'est là où est né ton père, c'est là où ton grand-père a vécu.

LM – Oui, ce bout du monde est un peu le centre de mon monde.

J-F M – C'est un bout du monde centré.

LM – Pour moi, il y a beaucoup de fierté : l'histoire, j'aime à chaque fois l'entendre, je l'ai entendue des centaines de fois et, à chaque fois, avec d’autres détails, et j'aime toujours autant l'entendre. Il y a aussi beaucoup de curiosité : apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres... Et, cette année, un peu d'audace aussi : faire un stage d’écriture alors que je n'ai jamais écrit…

DE – Venons-en si vous le voulez bien à cette 34ème édition réinventée. Quels ont été les choix opérateurs ? J’ai bien compris cette idée de « transmettre un bébé en bonne santé », mais, une fois que la décision est prise, comment on s'engage dans ce processus de réinvention et quels sont les enjeux ?

J-F M – Quand j'ai appris la décision d’Elsa Pallot – l’une des deux personnes qui a racheté Cheyne –, de se retirer des Lectures, j’ai été tout à fait surpris. J'avais passé des années à lui transmettre les Lectures et elle était très heureuse de les organiser avec moi. Mais avec la maison d’édition à gérer, ça faisait trop, elle n'y arrivait pas, elle a préféré se retirer. Là, j'ai traversé – ça n'a pas été très long, mais quand même – un moment un peu délicat, incertain. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, je n'ai plus rien à prouver, je pouvais tout à fait m'arrêter. En même temps, c'était un peu dommage d’arrêter quand on fait 5000 entrées dans la semaine. Donc quoi ? Reprendre ? N’était-ce pas Manier qui s'accroche à un vieux rêve ? Finalement, j'ai été très bien entouré par quelques amis proches, en particulier André Bertrand, le président de l'association Typographie & poésie, qui m'a dit, « Non, je suis à côté de toi, on y va, on n'arrête pas ». Du coup, bien conforté par André Bertrand, je m'y suis attelé avec une vraie obligation d'inventer, mais aussi une grande liberté. Cheyne se retirant, il fallait faire autrement. Il fallait trouver aussi un lieu d'atterrissage. À Cheyne, la cohabitation devenait un peu compliquée : L’Arbre vagabond est en forte croissance, les Lectures sont en gentille croissance… On savait bien qu'à un moment ou à un autre, il fallait qu'on se sépare. Il s'agissait de ne pas reprendre les Lectures telles qu'elles étaient et de s’installer dans un nouveau lieu. Il fallait réinventer autre chose.

J’ai alors pensé à une association au Mazet-Saint-Voy, Le Calibert, dont je connais bien le président, bénévole depuis des années aux Lectures sous l'arbre. À notre grande surprise, à André et moi, ça l’a immédiatement intéressé. Ensuite, on a travaillé ensemble, beaucoup, tous les trois, André Bertrand, président de l’association Typographie & poésie, Dominique Rouchouze, président de l’association du Calibert en scène, et moi. On s'est partagé la tâche, on a organisé le travail, il n'y a jamais eu de question de pouvoir entre nous, et ça a été magnifique. J'ai pris la direction artistique, Dominique Rouchouze, l'organisation pratique, et André Bertrand, la recherche de subventions.

En cherchant à inventer un nouveau dispositif, j'ai immédiatement pensé à quelque chose autour de Camus : il a séjourné ici sur le Plateau, il y a écrit une première version de La Peste. Dans ses Carnets, il parle un peu du Mazet-Saint-Voy, je ne crois pas qu'il y ait été très heureux, mais c'est une grande figure qui a séjourné ici, et surtout, la pensée de Camus a toujours une valeur, elle est éclairante, y compris auprès d'un jeune public. Je ne souhaitais pas faire une semaine entière sur Camus, et je voulais garder l’ancrage de la littérature contemporaine, j’ai donc cherché un auteur contemporain. Je connais bien Marie-Hélène Lafon, elle est souvent venue ici, on s'entend bien. Je lui ai passé un coup de fil en lui expliquant la situation : il ne s’agissait pas exactement de sauver les Lectures, mais d’impulser quelque chose de nouveau, et elle a eu cette réponse qui m'amuse : « écoutez, j'ai la trouille, mais j'y vais ». Mon idée, ce n'était pas de l'inviter simplement pour faire une lecture, c'était qu'elle soit, à sa manière, un peu directrice artistique de ses journées, qu’elle choisisse les invités, les films qu'on va voir, et puis aussi des auteurs que l’on pourra réécouter, Ramuz, Faubert… En découvrant ses choix, ce sera une autre manière de mieux la connaître, elle.

DE – Tu viens d'évoquer la question du public, et notamment du jeune public, c'est une question que je vous adresse à tous les trois : quel est-il ce public ? Qui vient au bout de ce monde centré, quel âge a-t-il, d'où vient-il ? Est-ce que c'est un public fidèle ?

M-F R – Il y a eu une évolution énorme, les premières fois où je suis venue, c'était majoritairement des profs, des femmes, des cheveux blancs, des psys, c'était donc un public quand même très marqué. Depuis 5-6 ans, on voit des jeunes, beaucoup plus de jeunes je trouve. Depuis que le poète haïtien Jean D'Amérique a participé, il a amené un renouveau, comme le comédien Laurent Soffiati qui a suscité, lui-aussi, une vague de jeunesse.

J-F M – C'est vrai qu'il y a effectivement une question de génération : si on invite des intervenants plus jeunes, ils apportent avec eux une autre énergie. Et puis, on a pensé aussi à des tarifs jeunes.

M-F R – Je dirais que le public originel est toujours là, mais il y a un autre public qui s'est adjoint à ces rencontres, il y a un renouveau, moi j'ai très nettement senti ça.

DE - Il y a ce point d'ancrage ici, L'Arbre Vagabond, ouvert toute l’année. Permet-il de prolonger, de pérenniser les Lectures sous l’arbre tout au fil de l’année ? Autrement dit, est-ce que le lien se maintient avec le public entre deux éditons des Lectures ?

J-F M – C'est complexe cette question. Il y a des gens qui viennent sur le Plateau pour les Lectures une fois par an. C'est sûr. Avec L'Arbre vagabond s'est créé aussi un public, une réputation : on fait régulièrement des rencontres, des expos, il y a du monde, mais ce n'est pas forcément le public des Lectures, en fait. Ce sont aussi des gens plus locaux. Cela dépend des saisons.

M-F R – Pour ma part, j'ai conservé des contacts avec des copines, des copains rencontrés aux Lectures. Une relation amicale s'est créée et on échange pendant l’année… en attendant le programme !

DE – On l’a dit, ces Lectures sous l’arbre, ce sont aussi des ateliers de lecture à voix haute et d’écriture. Lire et écrire, donc, comme deux mouvements indissociables. Qu’est-ce qui t’a donné envie d’y participer, Léa ?

LM – Ce qui m'a intéressée ? J’ai trouvé l’intitulé intriguant, je me suis dit que ça devait être une expérience amusante, et puis c'est ouvert à tout niveau de plume, alors je me suis lancée.

DE – C'est donc plutôt de la curiosité qui t'amène à te lancer dans ce stage. On sait déjà combien de personnes vont y participer ?

J-F M – 8 participants ! Des hommes et des femmes ! On est très heureux. L'écriture érotique, ça peut freiner des gens, ce n'est pas si simple… Certains se sont peut-être demandé s’il y aurait des travaux pratiques ? (rires)

DE – Avant que je ne vous pose une toute dernière question, est-ce qu’il y a quelque chose qui vous tient à cœur, susceptible d'apporter un autre éclairage et qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'évoquer jusqu'à maintenant que vous auriez envie de souligner ?

M-F R – Le changement de lieu questionne beaucoup cette année, ça va modifier des choses, mais les chiffres qu’évoquait Jean-François montrent qu’il y a vraiment un lien très fort entre les gens, des amitiés qui se sont formées et aussi une relation avec le Plateau et les partenaires locaux.

J-F M – Je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait à ta question, mais, moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser qu'il y avait ici une véritable exigence intellectuelle et artistique dans ce bout du monde, où l’on arrive sans trop savoir comment. Tout d'un coup, le pré à côté est couvert de voitures. Il y a une attente du public et, du côté des organisateurs, quelque chose de l’ordre d'une grande exigence artistique et intellectuelle et d’une vraie proximité. On n'a par exemple jamais fait de tables VIP pour les repas. Ça n'existe pas ici. On ne sait pas avec qui on va manger. On prend son plateau, on s’installe et pof, c'est Denis Lavant en face de vous.

DE – J’en viens à ma dernière question, politique. Un petit peu plus politique disons. On vit une période extrêmement complexe et sombre. Je ne vais pas dresser la liste des actualités horribles, on les a tous en tête. Alors je me demandais, venir mi-août, ici, sur le Plateau Vivarais-Lignon, une semaine, partager de la littérature, de la poésie, de la musique, du cinéma, écouter, discuter etc., est-ce une manière de résister positivement ? Car, on peut aussi entendre la critique à peine voilée qui consiste à dire que « parler de littérature, c’est bien, mais qu’un engagement plus concret, ce serait mieux ». Comment construisez- vous votre éthique politique ?

M-F R – Moi j'ai l'impression, qu’avant, j'étais ici huit jours, dans ma bulle, il pouvait se passer n'importe quoi ailleurs, je ne m'en occupais pas. Ça a changé. Le réel est entré dans les Lectures, avec certains choix de textes bien sûr, mais aussi avec des choses qui ont été fortes, comme la présence régulière d'Edwy Plenel. Quand on l’écoute, on a l'impression d’être vraiment plus intelligents. De mieux comprendre le monde.

J-F M – Ça c’est quelque chose que j’ai entendu très souvent ici chez les festivaliers. Edwy Plenel est venu très très souvent, il ne sera malheureusement pas là cette année. Mais c'est une présence fidèle, amicale et très engagée, bien sûr.

LM – Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les rencontres estivales comme les Lectures, avec un engagement peut-être plus actif. C’est très important d'avoir des moments comme ça, des moments de rencontres, de retrouvailles, qui permettent aussi de se recentrer, de se redonner de l'énergie et de nourrir d'autres combats qu'on peut avoir dans l'année. Ce sont aussi des moments où on regarde en dehors de soi. Faire un stage d'écriture érotique pendant une semaine, c'est quand même un vrai défi, car c’est très intime de partager autant avec des gens qu’on ne connait pas encore, ça demande de regarder en soi et c'est aussi une manière de résister et d'imaginer des choses possibles pour un monde qui ne soit pas que celui qu'on connait aujourd'hui.

J-F M – Depuis le début – et c'est vrai aussi pour la maison d'édition Cheyne – j’ai eu envie, en fait, de faire fonctionner une utopie. Il faut bien reconnaître que c'est complètement improbable de créer une édition de poésie contemporaine au centre de nulle part. Ça a pourtant marché. Comme ce festival. Et ce qui m'importe, c'est que ces utopies fonctionnent au point qu'elles puissent se transmettre. Pour moi, l'utopie devient réalité quand ce n'est plus la mienne. Alors que d'autres aient pu se dire « nous, on la reprendrait bien à notre compte » prouve à mes yeux que l’utopie est devenue réalité.