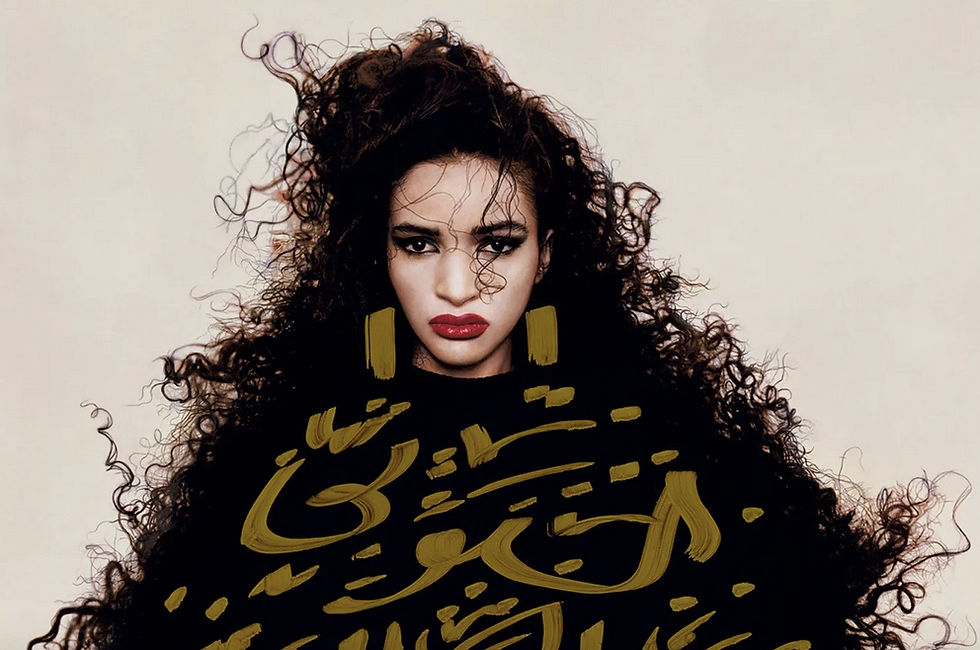

Estelle-Sarah Bulle : « Avec les cheveux crépus vient toute une histoire partagée » (Histoire sentimentale de mes cheveux)

- Cécile Vallée

- 20 mai 2025

- 7 min de lecture

Il y a plusieurs façons de découvrir un écrivain. L’une d’elles est de commencer par l’entendre parler de ses romans lors d’une conférence, de savoir que l’un d’eux dans la fameuse pile, ou plutôt l’une des fameuses piles de livres à lire, avoir le plaisir de le retrouver rapidement, y voir un signe, s’y plonger pour prolonger ce moment où l’on a hoché la tête à chaque phrase de l’écrivaine et avoir la confirmation que son œuvre va être à la hauteur de nos attentes. Je me permets ce mauvais pastiche de Sami Tchak et Annie Ferret (Profaner Ananda) parce qu’Estelle-Sarah Bulle est l’une de ces écrivaines dont l’œuvre parle si fort qu’on a envie de partager son expérience de lectrice.

L’histoire sentimentale de mes cheveux est un essai à la Montaigne : de courts chapitres mêlent le récit de sa résidence d’écrivaine dans un lycée professionnel d’Argenteuil avec des élèves en formation CAP de coiffure à l’histoire de ses cheveux et de son entrée en écriture pour mener une réflexion plus vaste, nourrie de références littéraires, sur les identités multiples et leur place dans une société qui peine à reconnaître que son histoire l’a rendue multiculturelle.

« J’ai compris que mes cheveux posaient un problème. Rapidement, j’ai réalisé que ce problème me suivrait hors de la maison, tel un esprit moqueur cramponné à mes épaules. »

Le problème vient de leur nature crépue qu’elle a héritée de son père guadeloupéen. S’il suffit de les couper pour un garçon, le coiffage pour une fillette est plus difficile et sa mère franco-belge peine à obtenir un résultat satisfaisant. La décision maternelle de les laisser au naturel suscite des remarques de ses camarades à l’école – « tu t’es mis les doigts dans la prise ? » – qui lui font vite comprendre qu’il faudra qu’elle continue à subir « douleur et frustration ». La seule expérience positive a lieu un été, en Guadeloupe, quand une voisine lui tresse tranquillement les cheveux en plein air :

« Cette idée que la coiffure pouvait être un moment intime d’attention entre deux personnes profondément reliées par le geste m’est apparue concrètement ce jour-là. Ce qui me semblait d’ordinaire une perte de temps et une séance de stress devenait avec Catherine un moment précieux, comme un massage, mais aussi l’expérience d’une culture ; la culture créole aux profondes racines africaines. »

A l’adolescence, c’est le temps des expérimentations avec des produits nocifs qui attaquent les cheveux et le cuir chevelu : elle tente le curly de Michaël Jackson et le lissage. Elle retourne ensuite au camouflage de la nature de ses cheveux, aussi bien à Sciences Po que dans le milieu professionnel dans lequel elle évolue. Directrice adjointe du jardin d’Ermenonville, elle tente un jour de ne pas tresser ses cheveux. Si personne n’ose lui faire de remarques, elle ressent le regard désapprobateur de ses collègues : « je sentis néanmoins ce jour-là que quelque chose avec mes cheveux ne passait pas. Nous avions beau travailler dans un jardin écologique, tout ce qui poussait naturellement n’était pas le bienvenu ! » Estelle-Sarah Bulle a finalement réussi à cheminer « de la honte et du non-dit à la lumière de l’acceptation ».

« Le temps que j’ai mis à accepter l’aspect de mes cheveux, à comprendre leur nature à la fois ductile et fragile, à prendre conscience de la part d’identité qu’ils expriment est parallèle au temps long qui me fut nécessaire pour décider ouvertement de dédier le reste de ma vie à l’écriture. »

Si la lecture et l’écriture ont été, pour elle, « des lieux plus sûrs et plus stables que le monde réel », elle explique toutefois la dualité qu’elle a ressentie enfant : « La richesse des discussions en créole et des contes oraux vivait d’un côté, la littérature française vivait de l’autre. J’étais amputée ici dès que je retournais là ». C’est Texaco de Patrick Chamoiseau qui lui fait découvrir que les deux peuvent se rejoindre. Elle explore alors une autre littérature que celle présentée dans ses études en classe préparatoire, celle de Faulkner et Morrison et des auteurs sud-américains :

« Leur style, les histoires qu’ils racontaient, les personnages qu’ils décrivaient avaient de nombreux traits communs avec les gens que je côtoyais en Guadeloupe. Une façon d’agir et de parler décontractée et poétique, dramatiquement éloquente, qui me changeait totalement des constructions sophistiquées des romans français et me donnait l’impression d’être à nouveau assise à table, derrière un verre de jus de corossol, en train d’écouter mon grand-père. »

C’est aussi une façon pour elle de « résister à la société, de vivre sourdement quelque chose qui était au mieux ignoré par les tenants du savoir ».

Cependant, elle ne se lance dans son projet d’écriture qu’à l’approche de la quarantaine. C’est le décès de l’une de ses tantes qui a réveillé son questionnement sur sa part guadeloupéenne et l’écriture lui a paru le seul moyen de le mener. Elle envoie son premier manuscrit en sachant qu’il n’est pas complétement abouti. La maison d’édition Liana Levi en saisit les promesses, l’accepte, accompagne l’autrice et publie le roman Là où les chiens aboient par la queue en 2018 ainsi que les deux romans suivants (Les étoiles les plus filantes (2021) et Basses-terres (2024)). Les trois ont été plébiscités par la critique.

Estelle-Sarah Bulle n’en fait pas pour autant le récit d’un parcours magique, ne brosse pas le portrait de l’écrivaine isolée dans sa chambre à soi. Elle déclare ainsi que c’est l’obtention d’un prêt pour l’achat de sa maison qui lui permet de se sentir véritablement écrivaine. Elle évoque les activités annexes à l’écriture – les rencontres et les interventions dans les établissements scolaires, en prison, en partenariat avec le service culturel de la ville de Saint-Denis – comme partie intégrante de son métier, sans les dénigrer, sans les mythifier non plus.

Alors qu’il serait facile de broder sur les rares moments magiques de ces rencontres d’écrivain avec les élèves, Estelle-Sarah Bulle évoque avec honnêteté les difficultés qu’elle rencontre lors de ses séances avec les élèves du CAP coiffure du lycée professionnel d’Argenteuil. Leur rapport au texte littéraire et à l’écriture est compliqué, ce dont elle se rend compte rapidement : « Je me sentais impuissante. Je n’avais que l’amour des mots à leur offrir ». Elle n’exprime aucun jugement ni sur les enseignants ni sur les élèves mais explique comment ces élèves sont empêchés dans l’écrit et l’imagination : « C’est un des plus grands manques auxquels sont confrontés ces adolescents : ils ne sont pas familiers avec l’idée d’imaginer, et peut-être même, de rêver ». Elle fait le rapprochement avec les migrants avec qui elle a fait des ateliers d’écriture : « non pas qu’ils manquent d’imagination, mais c’est comme s’ils mettaient cette faculté en sommeil, concentrés sur des urgences vitales ». Face à ces élèves « désabusés », elle s’est demandé si les textes qu’elle leur proposait « n’accentuaient pas leur sentiment d’appartenir à la marge au lieu de les inspirer ». Ses observations sur le milieu scolaire sont pertinentes, elle saisit les difficultés de l’école de s’emparer de la richesse de leur hybridité, de leur multiculturalisme et de leur plurilinguisme, à l’image de la société française.

« Avec les cheveux crépus vient toute une histoire partagée. »

Cette histoire est celle « des marges capillaires de la société française » parce qu’elles sont perçues à travers les codes esthétiques occidentaux. Le canon de la blondeur est ainsi ancré même chez les lycéens d’Argenteuil. Elle donne l’exemple d’une élève dont les « repères tournent autour des standards les plus éculés de la beauté et du savoir-être », qui reste fascinée par la blondeur comme les participants de ses ateliers à Saint-Denis : « elle s’impose, avec l’éclat d’une décapotable rouge, dans notre esthétique nourrie aux artifices des cinémas français et hollywoodien. Il n’y a pas de mot équivalent à « blondeur » pour le brun […] on passe sans nuance à la noirceur ». L’institution n’aide pas puisqu’en 2019, il n’y avait toujours pas d’enseignement du coiffage des cheveux crépus dans les formations : « Le seul cheveu sur lequel des élèves originaires du monde entier apprennent à travailler est celui dont la texture est raide et l’apparence occidentale. Les seuls produits qu’ils manipulent sont des produits conçus pour ce type de cheveu. »

Ce regard occidental influence même ceux qui ont les cheveux crépus. Estelle-Sarah Bulle montre comment les principaux concernés refusent la nature de leur chevelure pour se conformer aux « critères esthétiques de la majorité blanche » : « il fallait discipliner et lisser le plus possible cette masse changeante, rétractile, fragile, sujette à la curiosité, voire au regard hostile, des passants ». Elle décrit avec une douce ironie le rôle des salons de coiffure pour cheveux crépus : « On dirait un sacerdoce, comme s’ils se sentaient investis d’une mission. Chaque tête bouclée transformée en tête lisse constitue pour eux une victoire du style et de la bienséance sur la sauvagerie. » Il ne s’agit pas seulement de l’Hexagone, en Guadeloupe aussi le « diktat des cheveux raides a longtemps perduré ».

Les cheveux crépus ne sont pas tant victimes des canons esthétiques occidentaux que racisés. Estelle-Sarah Bulle raconte comment, lors d’une conversation anodine sur les transports en commun franciliens avec ses collègues du fameux jardin d’Ermenonville, l’un d’entre eux lui fait remarquer qu’elle, elle peut les prendre sans risquer de se faire agresser : « ma couleur de peau me protégeait de tout agression dans le RER, puisque les agresseurs avaient forcément la même et entretenaient une espèce de complicité naturelle avec les passagers au taux de mélanine à peu près similaire. »

Comme Maryse Condé, à laquelle elle fait référence comme une pionnière de la libération des cheveux crépus, et dont la « vie comme [l’] œuvre [...] exposent les non-dits de la France », elle fait le lien avec la cécité de la France à reconnaître son histoire esclavagiste. Même dans le cadre de l’action culturelle du jardin philosophique d’Ermenonville, alors qu’il a été financé par un riche négrier, l’esclavage n’est jamais évoqué. Ce poids de l’histoire coloniale est tout aussi pesant en Guadeloupe :

« L’île souffre encore des plaies de l’esclavage. Les distinctions sociales liées à la couleur de peau y sont plus prégnantes que dans l’Hexagone. Au sein d’une société créole très mélangée, qui tire sa force et sa culture précisément de ces mélanges, il existe néanmoins des strates sociales très fermées où blancheur rime avec privilèges. »

Elle constate les mêmes inégalités sociales en France où les chevelures crépues sont celles « qu’on voit dans le métro notamment à 6 heures du matin, dans les quartiers périphériques des grandes villes, sur la tête des personnels d’entretien à l’hôpital, à la crèche, dans les aéroports, chez les aides-soignants, sur les contremarches des camions d’éboueurs, de temps en temps à la télévision, plus fréquemment sur les réseaux sociaux ». Cependant, elle y perçoit de plus en plus la volonté de chacun de « maîtriser [son] apparence au lieu de se la laisser conter par les autres », d’affirmer « tant bien que mal son histoire », notre histoire, ce qu’elle fait en écrivant.

Estelle-Sarah Bulle, Histoire sentimentale de mes cheveux, Bayard, "Récits", avril 2025, 242 pages, 19 euros.