La revue Bifurcation/s : “Nous sommes à l’opposé de la culture du « clash », ce qui ne veut pas dire que nos positions ne sont pas fortes”

- Johan Faerber

- il y a 5 heures

- 6 min de lecture

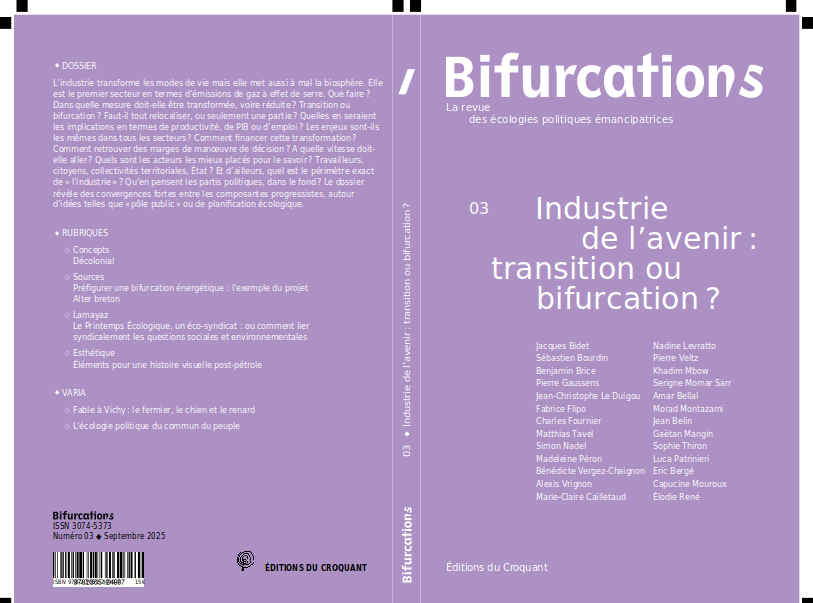

A l'occasion du Salon de la Revue dont Collateral est le partenaire, et pour la Quinzaine des Revues, coup de projecteur sur l'excellente revue Bifurcation/s. Au pluriel car c'est la revue de la confrontation des points de vues : entretien.

Comment est née votre revue ? Existe-t-il un collectif d’écrivains à l’origine de votre désir de revue ou s’agit-il d’un désir bien plus individuel ? S’agissait-il pour vous de souscrire à un imaginaire littéraire selon lequel être écrivain, comme pour Olivier dans Les Faux-Monnayeurs de Gide, consiste d’abord à écrire dans une revue ?

La revue Bifurcation/s est née de manière involontaire à partir d’un projet fait pour d’autres, se trouvant brutalement sans débouché. Il avait déjà les caractéristiques actuelles : être une revue de grande qualité intellectuelle, et donc adossée à la recherche universitaire, mais sans être inutilement jargonneuse ni tomber dans ce que les querelles académiques peuvent avoir de stériles ou de pichrocolines. Son but devait être d’aborder de front les enjeux d’une ou plusieurs « bifurcations » sociales et écologiques, ce qui a donné son nom à la revue. Le collectif de sept personnes de départ s’est élargi par la suite jusqu’à arriver à une cinquantaine. Nous nous définissons volontiers comme un projet expérimental, ouvert à toute suggestion qui permettrait de mieux poursuivre les buts qui ont été définis dans un Manifeste.

Ce dernier établit que « la revue Bifurcation/s souhaite contribuer à interroger, alimenter, critiquer, approfondir les bifurcations émancipatrices. Elle veut participer à la remise en cause des trajectoires attendues – sur le plan économique comme écologique, professionnel, territorial, individuel et collectif. Elle entend coopérer aux réflexions et actions des collectifs et sociétés apprenants, attentifs à leur contexte, qui facilitent les circulations en s'appuyant sur les traditions de connaissance situées, tant occidentales que non-occidentales, puisque nous ne sommes pas la seule culture à produire des définitions à prétention universelle. Et faire le pari de l’espoir, car c’est celui de la vie. La revue Bifurcation/s entend contribuer à renforcer ces bifurcations émancipatrices, mais porte également l’espoir d’en provoquer quelques-unes, en se positionnant comme un espace de circulation et de confrontation. Nous ne cherchons pas à défendre une ligne mais à en favoriser les émergences inévitablement multiples ».

Ceci suppose notamment d’éviter la polémique, et donc de présenter les différents points de vue de manière adéquate. Nous sommes à l’opposé de la culture du « clash » qui prévaut parfois dans les médias, ce qui ne veut pas dire que nos positions ne sont pas fortes : elles sont argumentées, et, en la matière, tout ne se vaut pas. Nous ne sommes pas une revue d’opinion.

Quelle vision de la littérature entendez-vous défendre dans vos différents numéros ? Procédez-vous selon une profession de foi établie en amont du premier numéro ?

Le genre littéraire de la revue est l’argumentation, y compris dans la rubrique « esthétique ». Nous cherchons à alimenter une manière de construire les problématiques qui était jusque-là absente. En effet, la plupart des revues qui sont sur le même thème procèdent d’une école ou d’un parti-pris politique précis, et ne sont donc pas dans la confrontation de perspectives multiples, ou pas autant. Nous poussons cette idée assez loin, au contraire. Par ailleurs si nombre de revues cherchent à se positionner à l’articulation entre science et société, elles sont peu nombreuses à faire réellement l’effort de produire des institutions permettant de mettre en œuvre cet objectif. Elles tombent donc en général soit du côté du journalisme, ancré dans l’actualité et avec des apports académiques indirects, soit du côté de l’académisme, avec un public très spécialisé. Nous faisons le pari d’articuler un haut niveau d’exigence tiré du temps long de la recherche académique avec la recherche d’un public plus large. Nous nous adossons à une réflexion épistémologique fouillée, dont les travaux de Sandra Harding peuvent être le symbole. L’idée générale est que l’argumentation sorte toujours renforcée d’une confrontation sincère et menée sans détour avec tous les points de vue pertinents. Nous ne cherchons donc pas à dire à nos lecteurs ce qu’ils doivent penser. Pour le dire simplement, s’ils sortent de la lecture d’un numéro en ayant le sentiment de mieux comprendre les enjeux de l’émancipation, alors le pari est gagné. Pour s’assurer du résultat, tous les textes font l’objet de 3 ou 4 lectures, soit sur le fond, par des spécialistes, soit sur la forme, par des non-spécialistes, notamment pour s’assurer de leur lisibilité.

L’accent mis sur l’argumentation éloigne en partie du souci du beau qui inspire les autres formes de littérature, poétique, théâtrale ou narrative. Cet enjeu n’est pas absent pour autant. Certains contributeurs ont du style, même si ce critère n’entre pas dans l’évaluation d’un texte. Et nous avons voulu que la revue soit un bel objet. Il a été conçu par Julie Blanc, une designer graphique qui est aussi codeuse n’utilisant que des logiciels libres. La fabrication se passe donc intégralement des produits d’Adobe et consorts…

Comment décidez-vous de la composition d’un numéro ? Suivez-vous l’actualité littéraire ou s’agit-il au contraire pour vous de défendre une littérature détachée des contingences du marché éditorial ? Pouvez-vous nous présenter un numéro qui vous tient particulièrement à cœur ?

Procéder par la confrontation permet souvent d’aller sur des angles morts du travail intellectuel contemporain. C’est le cas notamment des rapports entre écologisme et conservatisme, objet de notre second numéro, ou de l’industrie (#3). L’écologisme a fait l’objet de procès en conservatisme : vérité ou mensonge ? Nous avons creusé la question en faisant appel aux meilleurs spécialistes et proposé quelques argumentaires à nos lecteurs. La démarche a été la même sur l’industrie. D’où un dossier qui mêle des points de vue décroissants, progressistes au sens du PCF ou encore syndicalistes. Ces mouvements posent des questions que les travaux universitaires approfondissent et argumentent. Ils apportent aussi une connaissance de terrain et une expertise qui peut manquer aux universitaires. Convenablement théorisés, les points de vue sont plus complémentaires qu’antagoniques. En les confrontant, la situation est éclairée ; du moins plus qu’elle ne l’était auparavant. Les critères des textes ont été définis dans divers documents qui nous servent de point de repère : qualité des contributeurs, pertinence de la thématique au regard des débats académiques et de l’actualité politique, refus des controverses trop exclusivement académiques ou de la polémique.

À la création de sa revue Trafic, Serge Daney affirmait que tout revue consiste à faire revenir, à faire revoir ce qu’on n’aurait peut-être pas aperçu sans elle. Que cherchez-vous à faire revenir dans votre revue qui aurait peut-être été mal vu sans elle ?

Nous ne concevons pas notre revue comme la revue de quelqu’un, même si le coordinateur actuel, Fabrice Flipo, joue un rôle proéminent dans le démarrage. Nous souhaitons rapidement avoir deux coordinateurs, par exemple. Les dossiers sont largement construits par les responsables de dossier. Les responsables de rubrique décident de leur contenu et ne sont redevables que devant le comité de rédaction. Mais votre question permet de souligner un autre aspect de la revue : le fait qu’elle s’inscrive dans le temps long. Nous cherchons donc à faire « revenir », en quelque sorte, le temps long qui se trouve comme caché par le temps court de l’actualité, qui fonctionne à coups d’événements et d’effets de mode.

Est-ce qu’enfin créer et animer une revue aujourd’hui, dans un contexte économique complexe pour la diffusion, n’est-ce pas finalement affirmer un geste politique ? Une manière de résistance ?

Oui bien sûr le projet de la revue est lié à un contexte précis : crise écologique, inégalités grandissantes, montée de régimes populistes voire néofascistes (Russie) etc. C’est une banalité de le rappeler. Le manque que nous avons identifié dans ce contexte est celui d’une production intellectuelle de qualité, accessible, ancrée dans le temps long et un horizon d’émancipation, ne refusant aucun débat, tout en évitant la polémique.

Est-ce que vous voulez ajouter un point ?

Oui, vos questions ne parlent pas du fonctionnement. Nous avons une Constitution et des Règles de fonctionnement qui permettent au collectif de savoir dans quoi il se trouve. Trop souvent, une revue dépend de quelques personnes qui seules détiennent le pouvoir, qui reste masqué faute d’une explicitation des règles. A Bifurcation/s, chacun peut voir où il ou elle met les pieds, et en appeler aux règles en cas de problème. Il n’y a pas de rédacteur en chef mais un coordinateur, et pas d’Edito ni d’éditorialiste, qui sont des fonctions dont l’utilité épistémique est à peu près nulle, et sont surtout là en réalité pour matérialiser une hiérarchie du savoir et des sachants. Au-delà du Maître ignorant de Rancière, l’enjeu est la production collective de la vérité et la réappropriation populaire de notre destin.