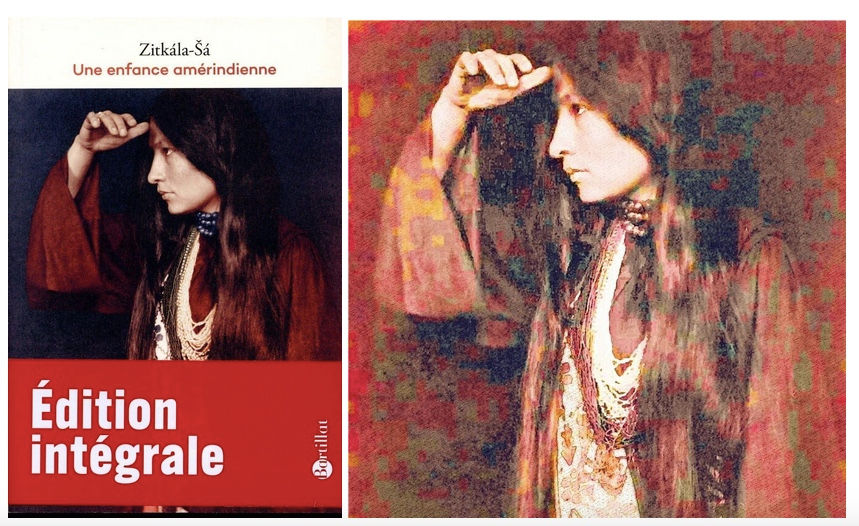

Séverine : Des monstres qui montrent (Décharge)

- Diana Carneiro

- il y a 3 jours

- 7 min de lecture

Dans Décharge, long poème à la deuxième personne qui n’est qu’un je en suspens, Séverine Daucourt remonte l’enfance dans une maison-gouffre, cratère d’un Hiroshima domestique. Elle écrit ce que signifie survivre assez longtemps pour, à cinquante-quatre ans, après quarante années de trou noir, devoir décacheter le paquet de mémoire resté scellé. Né de l’urgence de ne pas sombrer, ce texte forge une langue à la mesure de ces souvenirs bâillonnés.

Décharge vient inscrire dans notre matrimoine une voix de fille, de femme, que la littérature des pères aurait reléguée à la décharge.

Une voix à contre-jour

« Tu », « toi », parfois dissimulés derrière des impératifs comme « imagine », désignent tour à tour la petite fille docile, « bien coiffée », exhibée chez les médecins amis de ses parents, l’adolescente « infiniment opérée » qui transforme son corps en terrain à déminer, puis la femme de cinquante-quatre ans pour qui, soudain, « ça te prend de naître » alors que tout, dans cette histoire, aurait pu rester enfoui. Ce choix de la deuxième personne est une trace de la dissociation : se parler comme à une autre pour tenter de rassembler ce que la violence et le déni ont fait taire. Il est aussi un geste de communauté : ce « tu » déborde vite le seul destin de la poétesse pour rejoindre une foule de prénoms – Christiane, Christine, Sophie, Camille, Catherine, Charlotte, Hélène – et toutes celles, et ceux, qui n’ont pas de nom, celles et ceux qui reconnaîtront dans cette adresse la forme, le prix et le coût de leur propre survie.

Formellement, Décharge avance par ces impératifs qui relancent l’adresse. La mémoire revenue suit les flashs, les images qui remontent ; le poème prend alors la forme d’une séance de déminage à voix haute : la langue poétique travaille au plus près de l’oubli et en trace les contours.

Maison-gouffre, famille incestuaire

Au centre de ce territoire, il y a la maison, la « maison-gouffre », « terrain préparé, bien ensemencé » pour que les violences y poussent. Le père, médecin, accoucheur ; la mère, accouchée ; la petite fille reléguée en bord de scène, née « dans un interstice déchiré », en marge de l’amour conjugal qu’elle est censée incarner.

La guerre domestique se rejoue « chaque soir » : la mère part au « front » contre le père, les enfants servent d’armes et de boucliers. Dans cette maison, ne comptent plus que les alliances à géométrie variable, les revirements, les chantages affectifs, les journées entières passées à l’hôpital – terrain de chasse d’un père qui soigne autant qu’il abuse, et d’une mère qui fait de la maladie de ses enfants son histoire personnelle. L’incestuel, ici, est diffus, se généralise, pour devenir le rouage d’un système imparable. Pour le dire, la poétesse invente un mot, « incestueurs », qui en montre l’ampleur : l’incestueur n’est pas seulement celui qui commet l’acte, mais aussi, et surtout, celui qui fabrique le monde qui y conduit.

Monstre / montrer: éducation à la vitrification

« Plus tard, tu découvriras par hasard le lien étymologique entre monstre et montrer. »

Enfant, la poétesse est sans cesse « montrée ». À la mère d’abord, qui inspecte culottes et draps, commente les « taches de sperme et de sang » avec la fausse assurance de celle qui prétend tout savoir. Aux médecins du réseau ensuite, lors de consultations gratuites, sans trace écrite, où la petite fille devient cas clinique, corps d’étude.

Paradoxalement, ce qu’on lui refuse, c’est d’être regardée. Montrer, ici, revient à exhiber. L’enfant apprend très tôt à se tenir comme un objet présentable, impeccablement peigné, disponible pour être palpé, interrogé, validé dans leur soi-disant normalité. Plus tard, la scène se répète quand l’analyste-amant de la mère, monté à l’étage, redescend pour certifier que « tout va bien », entérinant par sa parole le système d’abus qui régit la maison.

Le glissement monstre/montrer décrit une véritable pédagogie de la vitrification : on fabrique un « monstre » en le montrant sans jamais l’entendre, en le laissant sans langue pour dire ce qui lui arrive. Le poème vient redresser cette asymétrie.

Il reprend les mots et les réimplique, jusqu’à faire apparaître que le monstre est ailleurs, qu’il est celui qui montre.

Corps charcuté, corps-archive

L’enfant, puis l’adolescente, choisit le seul espace qui semble encore lui appartenir: son corps. Faire semblant d’avoir mal pour sortir de la maison, « se faire infiniment opérer », multiplier les entorses, les accidents, les diagnostics suspects : tout plutôt que rester livrée aux incestueurs. Quand l’appendicite « simulée » finit malgré tout sur la table d’opération, le corps a cessé d’être un refuge : il est devenu la scène même de la violence, que personne n’a remarqué.

Le père, médecin, orchestre des IVG clandestines ; la fille de quinze ans expulse un embryon dans les toilettes en suivant ses conseils à distance. Nulle part, dans ce réseau médical masculin, ne se formule la phrase évidente et déchargeante : tu es une enfant. Tout le système fonctionne à l’inverse : la rendre complice et responsable de l’irreprésentable.

Plus tard, surgissent les tentatives de suicide, la toxicomanie, les troubles alimentaires, les nuits blanches à « ne plus savoir dormir ». Le poème fait sentir comment ces conduites viennent occuper la place laissée vacante par l’absence de soin véritable. « Tu ne te fais pas de blessures, mais des cicatrices. » Se laisser opérer encore et encore revenait à chercher, par la coupure et la suture, une forme lisible pour ce que la famille rangeait avec constance parmi les choses sans importance.

Un événement cristallise cette logique incestuelle : le chat confié aux parents, que la poétesse doit « sauver » en allant elle-même le faire piquer parce qu’il n’est plus supportable, et dont le père détruit la tombe à la tondeuse. Même l’essai d’un rituel funéraire, geste de réparation minimale, est nié. La décharge du titre symbolise aussi la machine familiale qui broie toute tentative d’attachement et de reconnaissance identitaire.

Matrimoine traumatique : s’inscrire dans une lignée

On sait aujourd’hui, du côté de la clinique du traumatisme, qu’un événement extrême est enregistré dans la mémoire comme une série de traces sensorielles, souvent dissociées et inaccessibles à la conscience. La mise en récit n’intervient qu’après coup, parfois très tard, lorsque les conditions de sécurité et de soutien le permettent. Décharge adopte cette temporalité: quatre décennies « muselées », puis une remontée tardive qui laisse la poétesse « anachroniquement traumatisée ». Les phrases en viennent à hésiter entre passé et présent et le rappel des années manquantes revient chercher une restructuration.

De l’autre côté de la faille mémorielle retissée, le poème décrit les thérapeutes qui n’ont pas vu, la psychanalyse restée neutre « même en cas d’inceste », la famille agglomérée alimentant le système de violences, les institutions qui ont laissé l’enfant puis l’adulte seule face au danger. Il reconnaît aussi ce qui a aidé, tout en rompant des liens et en redistribuant la honte.

Décharge se tient à distance du récit de résilience, ce modèle qui fait des victimes des figures exemplaires. « La résilience arrange trop les autres », rappelle la poétesse ; le livre préfère maintenir la rugosité de l’expérience, « faire du vrai avec du laid », sans lisser les irrégularités.

Décharge en héritage

Le titre Décharge concentre plusieurs couches de sens : choc électrique, formulaire administratif, benne publique, lieu de dépôt. Un seul mot rassemble ainsi la crise traumatique, l’abandon familial et la relégation sociale car il désigne le moment de remontée, le lieu du dérangement entassé et le geste par lequel on se débarrasse d’une responsabilité. Le livre se construit à l’intérieur de ce triangle polysémique, où le corps est sous tension, l’histoire familiale expulsée, tandis que la société se donne à voir en pleine défausse de ses responsabilités.

La poétesse reprend ensuite l’image de la déchetterie et l’applique à sa propre trajectoire. Elle parle d’une vie « victorieuse dans le fond du fond du tas de fumier », d’un « petit paquet de merde, bien emballée » posé à l’écart, sur le bas-côté. Cette désignation décrit une position d’une enfant traitée comme objet, puis d’une adulte ignorée par les institutions. Le geste de Décharge consiste précisément à déplacer ce paquet. L’espace textuel le saisit pour le placer « en évidence, dans la vitrine, avec les autres ».

Ce déplacement passe par le langage. « Incestueurs » condense acte, système et métier ; « décharge » et « décharner » font résonner la proximité entre corps, violence et vocabulaire troué puis retrouvé. Quand Séverine égrène les antonymes de « soigner » – « abattre », « écraser », « pulvériser », « réduire en poudre » –, la liste fait sa propre contre-expertise face à celle de la médecine paternelle. Un passage du poème condense ce travail de langue : la série de paronomases – « pas un dictateur / une dictée », « pas un éboueur / une bouée » – fait du vers un atelier de démontage. À un simple déplacement de syllabe, les figures d’autorité masculines (dictateur, éboueur, pompier, flic…) basculent vers des formes que la poétesse réaffecte, le mot d’origine restant audible mais déplacé, comme désactivé par la phrase qui redistribue les places, reconfigure qui commande et qui obéit, et prépare l’affirmation finale d’une « personne » qui reprend la main sur sa propre histoire.

L’héritage que construit Décharge tient autant à cette mécanique qu’aux scènes racontées. Le livre transmet une mémoire des faits et, tout autant, une mémoire des formes : usage des paronomases, des listes, des pronoms comme outils de (re)lecture de soi, de réécriture de l’identité.

La poétesse souligne pourtant la charge que représente ce travail. Elle se présente comme « autrice responsable qui lutte avec des mots contre l’innommable pour l’endiguer et commencer à le penser ». La fatigue apparaît, l’usure aussi, mais la phrase continue, et cette continuité même prend valeur de position politique. La poétesse revendique une pratique : « faire du vrai avec du laid », laisser au texte ses aspérités pour refuser le confort esthétique.

À la fin, la voix se relie à « une ribambelle d’allié.es » et oriente clairement le regard vers « les ex-enfants décimés », puis vers celles et ceux qu’il reste encore temps de protéger, pour qui il s’agit désormais de « prévoir, anticiper, éviter ». Paquet compact de mots repris et remaniés, Décharge arrive, décolmaté, en plein centre de notre champ littéraire.

Ce poème fait tenir ensemble retour mémoriel et prise d’opinion politique, honte et colère, désir de rire et impossibilité de le faire. À l’heure où la promesse de résilience innerve tout le discours sur le développement de soi, Déchargemontre que nos sociétés continuent de considérer les violences intrafamiliales comme des effets secondaires, et non comme un problème politique central. Il redonne une place à celles que ces violences ont maintenues, et maintiennent, en marge et, en déplaçant les pronoms – je, tu, nous – les fait passer du statut d’objets de discours à celui de sujets d’écriture à part entière.