Zitkála-Šá : Le matrimoine méconnu (Une enfance amérindienne)

- Christiane Chaulet Achour

- 11 août 2025

- 11 min de lecture

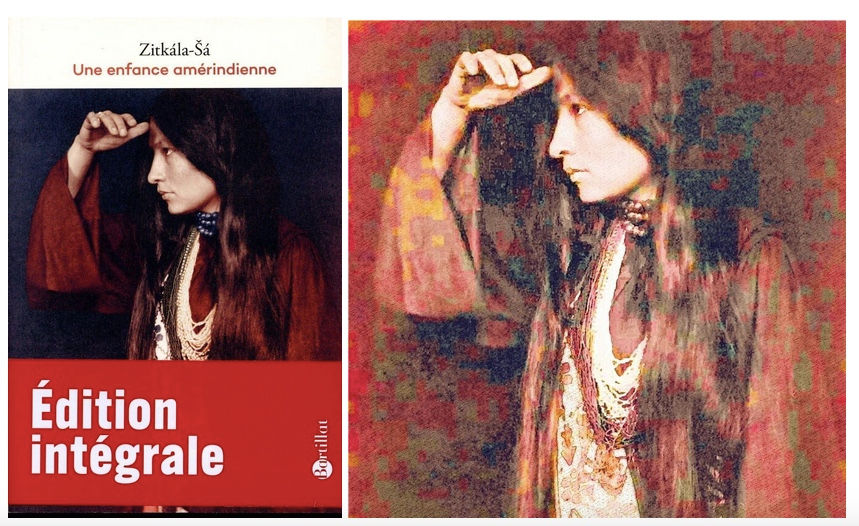

Les éditions Bartillat ont édité, en 2024, la version intégrale en français de l’autobiographie de Zitkála-Šá, œuvre très connue aux États-Unis et dont la mise à disposition pour les lectrices et lecteurs francophones est la bienvenue. Le nom indien de cette écrivaine signifie « Oiseau rouge » et elle portait à l’état civil celui de Gertrude Simmons : la confrontation des deux identités nominales est déjà en soi tout un programme ! Elle est née en 1876 et décédée en 1938.

C’est Lucien d’Azay (1966) qui a assuré cette édition : traduction, notes et postface particulièrement éclairante pour qui aurait oublié que les États-Unis sont nés en colonie de peuplement, ce qui implique l’élimination ou, au moins, la raréfaction des habitants du pays. L’éditeur présente ainsi cet ouvrage à intégrer sans tarder dans notre bibliothèque du matrimoine :

« On connaît Sitting Bull ou Crazy Horse, beaucoup moins les femmes indiennes. (…) Elle a été la première femme autochtone à écrire sa vie, un opéra, un groupe de lobby à Washington. Dans son autobiographie qui fut un immense succès, elle raconte son enfance, ses parents, son éducation. Elle a consacré toute sa vie à la survie d'un peuple. Née sur les bords du Missouri, elle fut éduquée dans l'Indiana. Elle fut confrontée à l'effacement de sa tribu d'origine, d'où ses écrits qui ont cherché à maintenir vivante sa culture. La politique assimilationniste fut alors dénoncée par certaines voix. Zitkála-Šá compte justement parmi celles qui ont ouvert de nouvelles perspectives aux Native Americans. Aujourd'hui sa figure est redécouverte et offre un nouveau regard sur la place des femmes parmi les tribus indiennes et élargit la question du féminisme aux minorités. Cette approche est d'une grande actualité ».

La grande photographe Gertrude Käsebier (1852-1934), autrice du portrait de l’écrivaine, mérite aussi d’être connue : c’est elle qui a promu la photographie comme carrière pour les femmes. Entre 1898 et 1909, elle fit de nombreux portraits des Native Americans s’intéressant plus au visage et à la stature de la personne qu’à tous les marques "exotiques", pour le public de l’époque, de leurs tenues.

Autoportrait, Gertrude Käsebier -

April 1900, Domaine public,

Dans « La question indienne en Amérique », l’autrice écrit : « C’est ainsi que l’ancien monde s’octroya les droits à la terre du nouveau monde. C’est ainsi que le territoire américain fut réparti entre les puissances européennes tandis qu’on dépossédait les aborigènes de leur pays. La règle barbare de la force, face à laquelle les visages pâles avaient fui pour se réfugier jusqu’ici, les rattrapa ; dans la mêlée, l’indigène hospitalier pâtit d’une "incapacité légale". (…) Un long siècle d’infamie a suivi l’héritage de cette mise à sac » (American Indian Stories, Hayworth Publishing House, Washington, 1921).

L’ouvrage est composé de plusieurs ensembles. Les 70 premières pages racontent sa vie, de l’enfance à sa fonction d’institutrice. Viennent ensuite des textes publiés dans des revues – une note finale donne exactement les références : soit des fictions, soit des textes essayistes et, en particulier, le texte d’où est extraite notre citation précédente où, en huit pages, Zitkála-Šá expose la destruction programmée de son peuple, les règles de domination et les revendications présentées. Enfin la postface de Lucien d’Azay d’une quarantaine de pages.

Une telle richesse ne se résume pas. Je me propose de pointer, ici et là, les passages qui m’ont marquée et ceux qui se sont mis immédiatement en écho avec d’autres lectures de récits de colonisés et de dominés livrés à la main mise de l’Occident dans son entreprise impériale sur leurs existences, leurs terres, leurs cultures et leurs avenirs.

« J’étais une petite fille sauvage de sept ans. Vêtue d’une ample tunique en peau de daim marron et chaussée d’une paire de mocassins souples et légers, j’étais aussi libre que le vent qui soufflait dans mes cheveux et non mois fougueuse qu’un chevreuil bondissant. Cette farouche liberté et ce débordement de vie exubérante faisaient la fierté de ma mère. Elle m’a appris à ne rien craindre si ce n’est de me mêler des affaires des autres ».

« Sauvage », ce mot si souvent utilisé pour réduire l’autre dans un état de néantisation, me fait immédiatement penser à Antane Kapesh (1926-2004), un peu plus au nord, au Canada. Son récit, édite une première fois en 1976 en innu et en traduction en français, a été repris et la traduction améliorée en 2019. Ecrivaine et militante innue, An Antane Kapesh a d’abord vécu la vie traditionnelle de la chasse et de la pêche jusqu’à la création de la réserve en 1953. Éduquée dans sa famille, elle n’a jamais fréquenté l’école des Blancs, contrairement à ses neuf enfants. Naomi Fontaine qui la présente, écrit : « Elle était Innue. Elle était née dans la forêt, avait vécu jusqu’à l’âge adulte comme nomade. Et il y a eu la réserve, le pensionnat, la haine, le racisme comme un système, le vol de son territoire, le vol de son humanité. Lorsqu’elle écrit : Je suis une maudite Sauvagesse, ce n’est ni de la témérité ni de l’arrogance. Elle pèse le poids de ce regard porté sur elle, sans baisser les yeux. Car elle sait, ce que nous avons oublié, nous les héritiers du Nord, elle sait la valeur de sa culture. Elle n’est pas colonisée. Je n’avais jamais rien lu de tel avant ».

Zitkála-Šá est élevée par sa mère dans la vérité de son passé. Ainsi, montrant à sa fille la colline où sont enterrés son oncle et sa sœur, elle lui dit : « Voilà ce qu’ont fait les visages pâles ! Depuis lors, ton père a été enterré à son tour sur une colline plus proche du soleil levant. Nous vivions heureux, autrefois. Mais les visages pâles nous ont volé nos terres et nous ont repoussés jusqu’ici. Après nous avoir dérobé notre territoire, ils nous ont chassés ».

Poursuivant son récit de ces premières années d’enfance, elle se souvient des soirées qu’elle attendait avec impatience, « car c’était le moment où l’on racontait d’anciennes légendes (…) je reposais ma tête sur les genoux de ma mère et, couchée sur le dos, je regardais les étoiles, au-dessus de moi, me cligner de l’œil, l’une après l’autre. Le récit, de plus en plus captivant, piquait ma curiosité ; je me redressais et tendais avidement l’oreille pour ne pas en perdre un mot. Les vieilles femmes faisaient des commentaires désopilants et riaient de si bon cœur que je ne pouvais m’empêcher de me joindre à leur allégresse ». Elle-même, adulte, se souviendra de ce trésor déposée dans sa sensibilité quand, à son tour, elle écrira.

C’est aussi l’apprentissage des ouvrages de perles auxquels sa mère l’initie : ce sont « mes leçons d’observation pratique dans l’art de la décoration avec les perles ». Mais trop d’immobilité ne lui convient et elle vagabonde avec ses amies « sur les collines », « à l’air libre ». Elle joue aussi à rattraper son ombre qui la suit partout et qu’elle n’arrive pas à maîtriser. Ses camarades « ont fermement planté leurs pieds chaussés de mocassins sur mon ombre pour la maintenir en place et je me suis levée. Mais mon ombre s’est encore éclipsée, se déplaçant aussi souvent que moi. Nous avons fini par renoncer à essayer de l’attraper ».

Elle apprend aussi à respecter certains endroits ou certaines végétations dont « les racines s’enroulent autour du squelette d’un Indien. Un brave est enterré à cet endroit ».

Malheureusement cette enfance heureuse est brutalement interrompue, l’année de ses huit ans, par la venue de deux missionnaires au visage pâle : son amie lui dit qu’ils sont là pour emmener les petits Indiens dans un pays magnifique où elles mangeraient autant de pommes rouges qu’elles le voudraient. Elle se laisse séduire et supplie sa mère, très hostile et qui la met en garde, de la laisser partir avec eux : « Leurs paroles sont douces, mon enfant, mais leurs actes sont amers ». Elle qui ne parle que sa langue maternelle, ne veut rien entendre de ces mises en garde. Et c’est la vieille tante qui convainc sa mère de la laisser partir :

« il tarde à ma fille de partir, même si elle ne mesure pas les conséquences. Quand elle sera grande, elle aura besoin d’une éducation, car il y aura moins de vrais Dakotas et beaucoup plus de visages pâles. L’arracher ainsi, si jeune, à sa mère est nécessaire si je veux qu’elle devienne une femme instruite. Les visages pâles, qui ont une immense dette envers nous après avoir volé nos terres, commencent à nous rendre tardivement justice en dispensant une éducation à nos enfants. Mais je sais que ma fille devra souffrir âprement de cette expérience (…). Dis-leur qu’ils peuvent me prendre ma petite fille et que le Grand Esprit ne manquera pas de les récompenser de leur bon cœur ».

Comment ne pas penser au discours de La Grande Royale dans L’Aventure ambigüe de Cheikh Hamidou Kane en 1961 qui déploie ses arguments pour que son neveu, Samba Diallo, soit envoyé à l’école des Blancs :

« Il y a cent ans, notre grand-père, en même temps que tous les habitants de ce pays, a été réveillé un matin par une clameur qui montait du fleuve. (…) Notre grand-père, ainsi que son élite, ont été défaits. Pourquoi ? Comment ? Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut le leur demander : il faut aller apprendre chez eux l’art de vaincre sans avoir raison. (…) L’école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d’y pousser tout le pays ».

Après la spoliation, l’assimilation par la langue et l’école. Les petites filles vont très vite déchanter. Elles sont parties revêtues de leurs plus belles couvertures, habillées de leurs plus beaux atours : « nous nous sommes mutuellement montré nos nouveaux mocassins ornés de perles et la largeur des ceintures qui ceignaient nos nouvelles robes ». Après un voyage éprouvant et terrifiant, leur arrivée dans une bâtisse sombre et austère se fait au rythme de la destruction de leur « indianité » : robes, perles, mocassins, couvertures, tout leur est enlevé et, outrage innommable, leurs beaux cheveux sont coupés. Plus rien de leur ancienne vie de liberté et d’affection ne subsiste : elles sont plongées dans un univers de contraintes, de règles incompréhensibles énoncées dans une langue qu’elles vont apprendre à parler.

« Le pays des pommes rouges » n’existe pas pour les jeunes Indiens. Il est interdit de jouer dans la neige sous peine de punitions sévères. On les terrorise avec le diable, on leur enfonce de force cette nouvelle culture. Au bout de trois années, elle repart en vacances à l’Ouest chez sa mère : elle est dans le chaos et a perdu ses repères : « Je n’étais ni une fillette ni une "grande", ni sauvage, ni domestiquée ».

Elle retourne « s’instruire » pour un cycle de trois ans et elle enchaîne par des études plus poussées, obtenant un diplôme en 1895. Le récit de sa participation à un concours d’éloquence montre à la fois sa lucidité sur la mise à l’écart des Indiens et son obstination à être la meilleure comme une revanche sur son acculturation : « Ce petit goût de victoire ne satisfaisait pas la faim dans mon cœur. En imagination, je voyais ma mère au loin, dans les plaines de l’Ouest, me frapper d’anathème ». L’issue pour elle est d’enseigner dans une école indienne, « dépenser mon énergie en œuvrant pour la race indienne ».

Près de cinquante ans plus tard, en Algérie, Kateb Yacine écrira dans Le Polygone étoilé : « Jamais je n’ai cessé (…) de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical (…) Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables - et pourtant aliénés ».

Ce sont de nouvelles épreuves que doit affronter Zitkála-Šá. Sa narration de tout ce qui lui arrive est toujours à la fois précise, poétique et d’une grande lucidité. Ses dernières phrases tombent comme un couperet : « C’est ainsi que, pendant cette dernière décennie, beaucoup sont passés voir nonchalamment les écoles indiennes pour se vanter ensuite de leur charité envers les Indiens d’Amérique du Nord. Mais rares sont ceux qui ont pris le temps de se demander si ce semblant de civilisation dissimulait une vie véritable ou une mort en sursis ». Institutrice des siens dans un enseignement au rabais ou au moins, ségrégatif, c’est également ce qu’ont connu les premiers dominés qu’on a voulu « assimiler ». On ne peut multiplier les exemples mais repensons aux deux étapes principales de l’enseignement pour les indigènes dans la colonie algérienne : les écoles arabes-françaises puis, à une échelle plus large, l’extension des lois scolaires de Jules Ferry avec une adaptation minimale et ségrégative pour les « indigènes » et une implantation restreinte, régulièrement combattue par les colons.

Le texte qui suit son récit autobiographique est aussi personnel : il a été publié d’abord sous le titre, « Pourquoi je suis une païenne », dans The Atlantic Monthly, prise de position particulièrement osée dans la très religieuse Amérique. Elle a été rappelée à l’ordre par le « prêcheur indigène » à la « foi bigote », car il ne la voit pas à l’office religieux alors que sa propre mère, dit-elle, est devenue « partisane de cette nouvelle superstition ». Parallèlement, son article l’a fait traiter d’immorale : « Je ne voudrais pas oublier néanmoins que le missionnaire au visage pâle et l’aborigène hoodoo sont tous deux des créatures de Dieu, si dérisoire que soit leur conception de l’Amour infini. Comme une toute petite fille qui trottine dans un monde merveilleux, je préfère à leurs dogmes mes excursions dans les jardins de la nature où la voix du Grand Esprit se fait entendre dans les gazouillis d’oiseau, le grondement des eaux puissantes et la douce respiration des fleurs ».

Après ce texte suivent six beaux récits qui tiennent à la fois du conte et de la nouvelle. Vient enfin le texte « La question indienne en Amérique » : elle commence par une affirmation difficilement contestable : « Les Indiens d’Amérique » sont considérés « comme des individus sous tutelle et non comme des citoyens de leur propre pays épris de liberté». Il n’est plus possible d’accepter ce statut : « Le temps est désormais venu où l’Indien d’Amérique défendra sa cause au tribunal grâce à l’aide des femmes d’Amérique ». Elle revendique une place de plein droit dans la nation américaine : « (il faut) ouvrir la voie de l’opportunité américaine à l’homme rouge et l’encourager à trouver la place qui lui revient dans la vie américaine ». Il faut l’affranchir véritablement et respecter les traités nombreux qui ont été signés. Elle présente ensuite le BAI, le Bureau des Affaires Indiennes et analyse le rapport de 1915 en le citant entièrement.

L’ensemble des textes de Zitkála-Šá couvrent ces cent cinquante pages. Il est conclu par la postface de Lucien d’Avray qui met en exergue une citation d’un des récits de l’autrice, La vaste énigme d’Etoile bleue : « Il était paradoxal que, sur une terre de prophétie, le chemin radieux fût taché du sang de ses aborigènes ». Ces pages, très documentées – comme l’ensemble des textes antérieurs toujours enrichis d’explications en notes infrapaginales – sont précieuses pour bien saisir le contexte de l’écriture de Zitkála-Šá et en comprendre en profondeur l’intérêt.

Le premier rappel historique est la bataille de Little Bighorn des 25 et 26 juin 1876 gagnée par les guerriers autochtones (Cheyennes et Sioux lakotas) contre Custer. L’écrivaine est née le 22 février de cette année-là, dans une réserve du Dakota du Sud. Les représailles contre les Indiens furent horribles, comme l’élimination des Indiens avait été un projet tout à fait programmé. Le premier gouverneur de Californie en 1850 parla bien d’extermination en rappelant qu’au début du XIXes., il y avait 200.000 Indiens en Californie et qu’un siècle plus tard, on en dénombrait 15.000.

Lucien d’Avray développe sa filiation puis revient sur le récit de vie qu’on vient de lire. Il souligne qu’elle est très nostalgique de son enfance indienne où elle jouissait d’une grande liberté et entretenait des rapports étroits avec la nature et les esprits. Il parle à son sujet de « panthéisme écologique » : « A l’égard du processus de fragmentation, de ségrégation, d’ostracisme, de détérioration et d’empoisonnement du monde vivant des peuples autochtones dont procédait la conquête de l’Ouest, l’écrivain indien Amitav Ghosh a parlé de "guerre biopolitique" ».

Elle a été scolarisée au White’s Manual Labor Institute, pensionnat pour Indiens administré par des quakers dans l’Indiana et a subi une « dislocation culturelle ». Sa personnalité a posé la question du lien entre métissage et naturalisation. Il y a eu beaucoup de légendes à son sujet que favorisait l’ambiguïté de ses choix. Elle a suivi d’autres établissements de formation. Elle a commencé à publier des articles et des poèmes en 1895 dans deux magazines prestigieux, The Atlantia Monthly et Harper’s Monthly Magazine et a été primée seconde au concours d’éloquence en 1896. Ne supportant plus ce que sa fonction d’enseignante l’obligeait à faire, elle a démissionné en 1899 et a été étudié le violon à Boston.

C’est en 1801 qu’elle publie son premier livre, Old Indian Legends. La reconnaissance littéraire dont elle a bénéficié était ambigüe : on n’admirait pas tant son « indianité » que sa maîtrise de la culture européenne et de la langue anglaise :

« On applaudit l’ancienne sauvage qui a réussi à se hisser, en vertu de son talent, au statut d’écrivaine, et surtout sa beauté originale, exotique, de mannequin susceptible de lancer une nouvelle mode, c’est-à-dire potentiellement glamour. De haute stature, avec une longue chevelure noire, elle jouit d’un charme naturel qui contribue au succès de son témoignage. Elle saura tirer parti de son physique, de son élégance vestimentaire et de sa photogénie pour s’affirmer davantage come porte-parole des minorités amérindiennes ».

Lucien d’Avray développe avec beaucoup de précision sa défense de « La Danse du soleil » mais son refus du « peyotl ». Il termine sa postface par une interrogation très pertinente, intitulée, « "Go-between" : intermédiaire ou entremetteuse ? » pour conclure sur ses paradoxes complexes et « sa singulière liberté ». Il développe aussi sa redécouverte à partir de 1970 : « Le combat de Zitkála-Šá pour la préservation de la culture autochtone, sa voix éternelle et son ambition utopique continuent de se faire entendre à l’heure où les Amérindiens, au sein de la société américaine, se réclament de leur héritage ancestral dans la lutte pour la sauvegarde de la planète ».

Zitkála-Šá, Une enfance amérindienne, éditions Bartillat, 2024, 199 p., 20 € (édition établie par Lucien d’Azay).