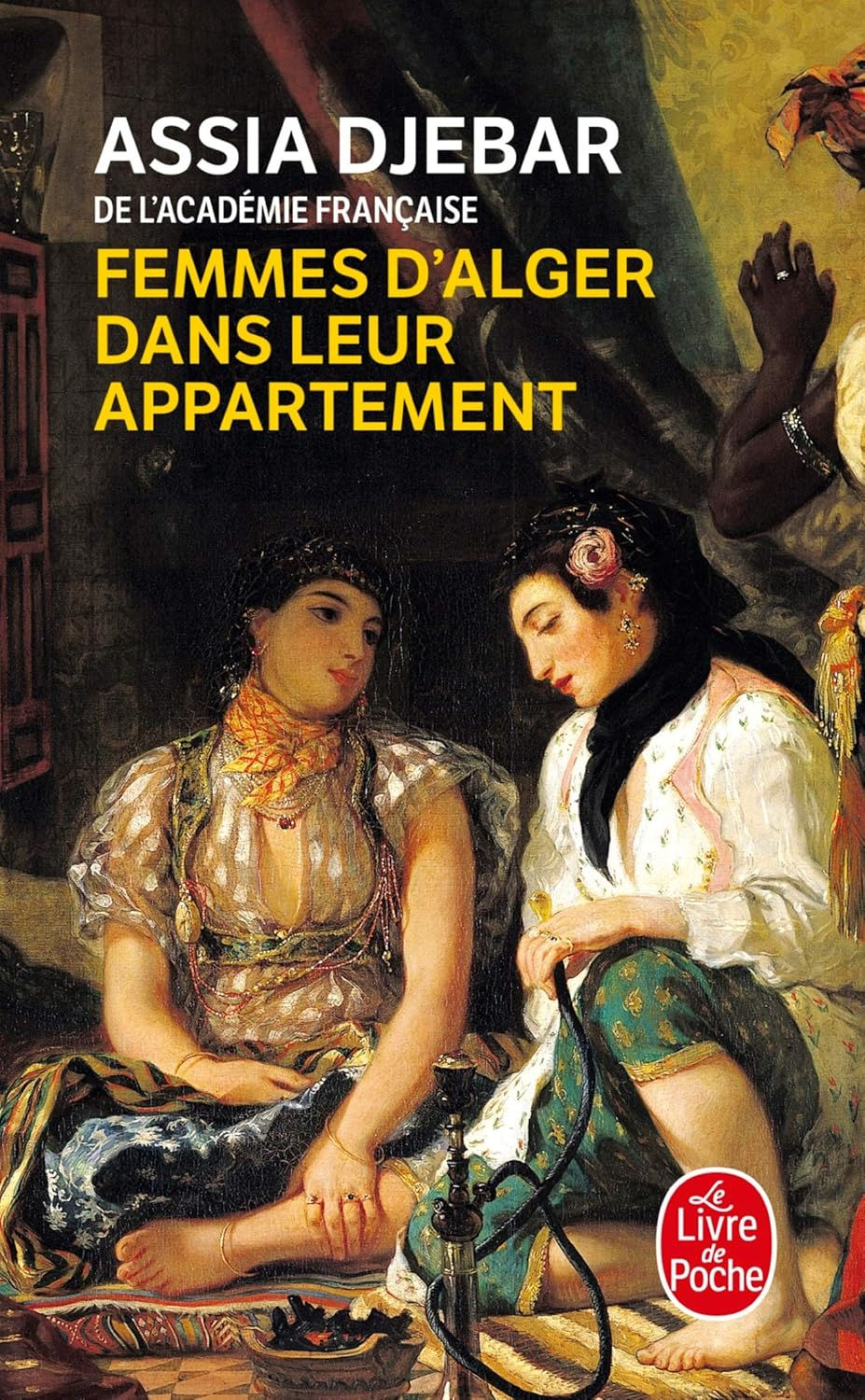

Assia Djebar : Le (Dé)voilement des femmes (Femmes d’Alger dans leur appartement)

- Christiane Chaulet Achour

- 23 juil. 2025

- 14 min de lecture

Les « fictions » de France Culture ont été offertes au Musée Calvet durant le Festival d’Avignon de ce mois de juillet 2025. Celle qui nous a retenue est inspirée de l’œuvre d’Assia Djebar de 1980. Pour qui n’a pu aller à Avignon, il est possible d’écouter le podcast qui permet de suivre l’adaptation (59 mn), proposée par Sophie-Aude Picon, avec les comédiennes Rachida Brakni et Louise Chevillotte et la musique et l’interprétation de Smadj, très réussies.

Ce qui est conservé de l’œuvre première est le dialogue avec Delacroix et, de façon beaucoup plus restreinte, celui avec Picasso et deux textes du recueil de nouvelles, la première qui a le titre même de l’œuvre picturale et de très longs passages de la postface, « Regard interdit, son coupé » en trois parties. Le texte de présentation du podcast se termine par cette citation de l’écrivaine : dernier paragraphe de l’œuvre entière : « Je ne vois que dans les bribes de murmures anciens comment chercher à restituer la conversation entre femmes, celle-là même que Delacroix gelait sur le tableau. Je n'espère que dans la porte ouverte en plein soleil, celle que Picasso ensuite a imposée, une libération concrète et quotidienne des femmes ». C'est avec ces mots qu'elle conclut sa postface au recueil de nouvelles.

L’adaptation se concentre autour des femmes et plus particulièrement le duo de la première nouvelle : Sarah et Anne mais aussi la masseuse du hammam, haut lieu du fantasme orientaliste. Elle met de côté tout personnage masculin. Les passages de la nouvelle sont entrecoupés de citations bien choisies dans la postface.

C’est une lecture de ce dialogue entre Delacroix et Picasso que noue la romancière algérienne que je me propose d’exposer. Ce n’est pas le dialogue avec la grande peintre algérienne, Baya, dialogue sur lequel nous reviendrons bientôt en analysant le dernier ouvrage de Kaouther Adimi, « La joie ennemie », mais un dialogue avec deux monuments de la peinture européenne, tous deux, et très différemment, sous le coup de l’attraction que l’Orient a exercée sur les sensibilités en Europe à partir du XIXe s. L'intérieur (le harem) où vivaient les femmes a fasciné et a nourri les fantasmes des créateurs.

Ainsi la peinture orientaliste est une mine inépuisable pour les couvertures de livres dont le contenu conjugue Orient ou Maghreb arabe, Femme et volupté. Représentation privilégiée car séduisante : la beauté des femmes attire le lecteur-acheteur potentiel vers un univers sans heurt d'un Orient idéalisé. Le sujet du tableau importe moins que sa fonction : il est signe d'un sens étiqueté, d'une arabité apprivoisée et consommable.

Après ce recueil de nouvelles de 1980, la toile orientaliste est devenue la "marque" des couvertures d'Assia Djebar. Ainsi en 1985, le roman qui paraît, L'Amour la fantasia, reproduit un extrait de L'Enlèvement de Rebecca.

En 1995, Vaste est la prison a une couverture qui s'orne d'une toile de Jean-Baptiste Ange Tissier, Une Algérienne et son esclave ; de « l'Algérienne », on ne retient que le visage pensif de la femme (1860, Musé National des Arts africains et océaniens).

On constate une étrange concordance entre ce personnage et le portrait d'Assia Djebar que Le Monde publie avec un long article de Marion Von Renterghem, le 28 avril 1995. Même attitude, même regard pensif et lointain. En introduction, la journaliste note à propos de l'appartement de la romancière : « De son Algérie natale, on ne voit pourtant presque pas trace chez elle. Seulement une chaleur particulière pour vous offrir le thé. Et, au mur, un tableau orientaliste représentant une femme souriante : "cette femme m'apaise. Elle a un regard heureux. Et puis, elle est assise comme les femmes de chez moi." »

Au-delà de ces accroches commerciales, peut-on dépoussiérer les stéréotypes et redonner vie à un regard orientaliste partiel et partial, en partant de l'évidence qu'une œuvre d'art n'est jamais monosémique ? C'est bien ce qu'avait tenté, me semble-t-il, la romancière dans son recueil de nouvelles, Femmes d'Alger dans leur appartement, qui a signé son retour à la littérature et son installation – qui fut provisoire – en Algérie. On peut remarquer qu’elle utilise plusieurs fois le terme de « femmes arabes » et le mot « sérail » comme le faisait Delacroix. C’est un terme vieilli et synonyme de harem, introduit à la fin du XIVe siècle en italien venu du turco-persan, connotant l'image la plus stéréotypée de l'Orient arabo-musulman.

Dès les premières pages du recueil, Assia Djebar s’interroge : « Femmes d'Alger nouvelles, qui depuis ces dernières années, circulent, qui pour franchir le seuil s'aveuglent une seconde au soleil, se délivrent-elles -nous délivrons-nous- tout à fait du rapport d'ombre entretenu des siècles durant avec leur propre corps ? Parlent-elles vraiment, en dansant et sans s'imaginer devoir toujours chuchoter, à cause de l'œil-espion? »

L'interrogation de l'écrivain est là, entière. Que sont ces femmes du présent qui osent ? Parviennent-elles à se dégager véritablement de l'ombre où la tradition les confine et les maintient ? Pour formuler cette interrogation centrale, Assia Djebar sollicite notre vue, les images suscitant une représentation de gestes suspendus comme sur la toile d'un peintre : ombre et soleil, mouvement et franchissement du seuil, aveuglement, corps. Et face à ce corps: l'œil-espion. Ombre et lumière, enfermement et liberté, danse du corps et observation par l'autre : autour de ces contraires, s'échangent des signes entre les créateurs, par les mots et les couleurs. Hier et aujourd'hui, dedans et dehors : dedans enclavé ou dedans mystérieux et prometteur ? « Luxe, calme et volupté » ou « haute et sérieuse mélancolie (qui) brille d'un éclat morne, même dans sa couleur », pour reprendre les mots de Baudelaire (1846) ? On sait que Baudelaire est un de ceux qui a le mieux compris Delacroix, « la langueur de ces Orientales possède (...) le mystère indéfinissable des douleurs secrètes ».

C'est lors du Salon de 1846 que Baudelaire écrit : « Cette mélancolie respire jusque dans les Femmes d'Alger dans leur appartement, son tableau le plus coquet et le plus fleuri. Ce petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondées de la tristesse ».

Assia Djebar s'empare de l'œuvre très célèbre et s'en nourrit. Elle ne souhaite pas s'attaquer au regard du peintre en accusant le pinceau d'être colonialiste ; elle veut apprécier cette part de son héritage, toute représentation de femme algérienne lui appartenant. La complicité qu'instaure la romancière est distante, critique et sympathique. Elle incite à mettre ses pas dans les pas de l'autre et à comprendre sa représentation. Le peintre y a mis son éblouissement, comme l'atteste l'exclamation très connue de sa correspondance : « C'est beau! C'est comme au temps d'Homère ! La femme dans le gynécée s'occupant de ses enfants, filant la laine (...) C'est la femme comme je la comprends. » La romancière, dépassant l'orientalisme de surface et la misogynie réelle, fait parler la toile en déplaçant le point de vue.

Troublante parenté, nécessaire différence... Dans le Journal de Delacroix, on peut lire: « je m'insinue petit à petit dans les façons du pays de manière à arriver à dessiner, petit à petit, ces figures de maures » ; dans son roman de 1985, Assia Djebar reprend comme en écho : « je m'insinue, visiteuse importune, dans le vestibule de ce proche passé, enlevant mes sandales selon le rite habituel, suspendant mon souffle pour tenter de tout réentendre ».

L'intérêt majeur de ce dialogue différé avec le peintre est la tension entre séduction et retrait. De l'extérieur ou de l'intérieur, le corps de la femme est emblématisé. L'interdépendance et l'interaction du texte littéraire et de la toile ne sont visibles que dans la postface, essai conclusif du recueil de nouvelles et qui fait relire autrement la première nouvelle, comme l’a fait Sophie-Aude Picon dans son adaptation. Qu'en est-il du reste du recueil ? Trois des six nouvelles ont été publiées auparavant entre 1959 et 1969. La seconde nouvelle, La femme qui pleure, participe du même projet de dialogue avec un autre peintre, Picasso. La toile et le titre de Delacroix ont surtout joué un rôle unificateur de textes divers. Ainsi pour Nostalgie de la horde (1967), la romancière note : « la mémoire d'une chaîne d'aïeules retrouve ici les années 1830 où Delacroix à Alger apparaît comme seul étranger témoin, parmi tant d'envahisseurs. »

On appréciera la force de l'opposition qui n'est pas fortuite dans un essai où chaque mot est pesé : étranger témoin s'opposant à envahisseur. Malgré la violence et la dépossession, l'art peut encore dire et se dire au-delà du conflit. La toile fascine et habite les textes actuels.

La postface est un essai où le dialogue est explicite. Elle commence par quelques données érudites dont l'introduction est déjà ouverture sympathique au peintre. Assia Djebar donne ensuite sa lecture du tableau et l'objectif qu'elle poursuit, ce renversement qu'elle opère, un siècle et demi après, du regardé au regardant. L'analyse porte sur les deux toiles de Delacroix, celle de 1834 et celle de 1849. Dans la seconde, la porte entrouverte a disparu, l'espace est approfondi, les personnages reculent et sont comme enveloppés dans un voile : « Femmes en attente toujours. Moins sultanes soudain que prisonnières. N'entretenant avec nous, spectateurs, aucun rapport. Ne s'abandonnant ni ne se refusant au regard. Etrangères mais présentes terriblement dans cette atmosphère raréfiée de la claustration ». Cette claustration est aussi réalité du présent : « ces femmes ne cessent de nous dire (...) quelque chose d'insoutenable et d'actuellement présent ».Le regard étranger du peintre dans le lieu interdit du harem est volé par l'écriture. Mais ce regard est-il "étranger" parce que français, parce qu'occidental ? La dénégation de l'auteur est claire : celui d'un "oriental" aurait été tout aussi étranger.

Ce constat ouvre l'essai à un développement sur l'histoire des luttes en Algérie et de la participation des femmes. Contre l'ennemi commun, les femmes se sont toujours dressées aux côtés des hommes ; mais toujours aussi, après la bataille, elles ont été contraintes au repli : enveloppées dans le voile pour les soustraire au regard, réduites au silence pour qu'on ne les entende pas. Le poids du diktat masculin, bloquant toutes les issues, a été déterminant prenant la forme du culte de la vertu féminine du silence, de la réserve, celle de l'expulsion du corps féminin de la scène publique. C’est cette orientation que l’adaptation privilégie.

Insensiblement, l'essayiste a glissé de la scène de la toile à la scène de l'Histoire et de la société. Si, aujourd'hui « il n'y a plus de sérail », « la structure du sérail » n'en continue pas moins à imposer ses lois, celle de l'invisibilité et du mutisme. Et c'est sur la toile que la romancière retrouve la visibilité de ce corps : « Je ne vois que dans les bribes de murmures anciens comment chercher à restituer la conversation entre femmes, celle-là même que Delacroix gelait sur le tableau. » C'est à son insu que Delacroix joue ce rôle de provocateur : il a emprisonné une réalité dont il faut réveiller la dynamique. Alors la romancière peut dialoguer avec ces corps.

Dans la première nouvelle, dans un espace clos, une jeune femme est couchée dans ce qui semble être une salle d'opération. Elle gémit, un bandeau sur les yeux. Des hommes masqués vont et viennent autour d'elle. La lucarne est ouverte et laisse apparaître « un ciel tout blanc, comme peint, un ciel neuf ». Dehors quelques bruits font deviner la présence du douar et contrastent avec le silence de la chambre où, soudain, la gégenne se met en marche.

Ali se réveille et sort de son cauchemar. Il est chirurgien et c'est dans cette pièce où il opère quotidiennement qu'il a vu cette femme allongée, son épouse, Sarah. Lui revient le jeu de la caméra : gros plan sur Sarah puis recul, « statue lointaine qui va flotter en arrière, toujours en arrière. Son coupé ». La pièce elle-même est saisie partiellement, « tout un coin rétréci en forme de triangle », rappelant l'angle du sérail rendu par Delacroix, comme la transformation d'une toile à l'autre se retrouve dans le jeu de la caméra sur le visage de Sarah. Les deux œuvres qui semblaient n'avoir aucune parenté, se mettent à échanger leurs signes. Toutefois, cette scène n’est pas retenue dans l’adaptation.

Le ton de la nouvelle est bien celui d'une « amertume désespérée ». Ce n'est qu'en apparence que le harem et le douar sont des espaces protégés ; en fait ils cloîtrent la femme et la réduisent à l'immobilité et au silence. « Son coupé ». Dans le premier film qu'elle a réalisé, La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1978), Assia Djebar a choisi comme séquence d'ouverture une scène comparable : un homme sur le seuil d'une chambre blanche regarde une femme allongée sur le lit, sans pouvoir l'atteindre car il est infirme et est assis sur une chaise roulante : « Premiers plans de mon travail, écrit Assia Djebar, une certaine défaite de l'homme. J'ai dit "moteur." Une émotion m'a saisie. Comme si, toutes les femmes de tous les harems arabes avaient chuchoté "moteur" ».

La création ré-impulse la dynamique du corps, de la voix, de la mobilité que le peintre avait "gelée" tout en la faisant pressentir. La femme éliminée, reprend sa marche. Mais sa liberté apparente – Sarah est libre de ses mouvements dans la ville des années après avoir été libérée de Barberousse à la fin de la guerre – est entravée par sa prison intérieure. Les femmes encore enfermées l'obsèdent : « cloîtrées, même pas dans un patio, seulement dans une cuisine où elles s'asseyent par terre, écrasées de confinement ».

Dans la toile comme dans la nouvelle, le regard est masculin, contrairement à l’adaptation. De la même manière qu'Ali ne se sent pas responsable de ce qu'il voit : « je regarde mais je ne suis pas avec eux », le peintre est étranger à l'univers carcéral qu'il peint. Toutefois alors que Delacroix était voyeur émerveillé, l'Algérien du présent regarde dans l'angoisse et l'impuissance : est-ce prémice de changements?

Ces quelques éléments relevés attestent de la transposition et de la transformation qu'opère Assia Djebar. Le dialogue se fait en profondeur : il ne retient pas l'image de la belle recluse, chère aux orientalistes. Les couleurs sont absentes ainsi que les objets et décors "orientaux" et l'offrande douce et langoureuse du corps. Il retient l'enfermement, la suspension, le silence et le blocage.

La filiation de la nouvelle à la toile est évidente une fois lus ces premiers signes actualisés. La nouvelle – et l'écriture féminine en général – serait la continuation de « l'ombre sultane », surprise par le peintre, ombre sultane tirée vers la lumière. La femme doit reconnaître cette souffrance ancestrale pour se libérer de son poids. Ainsi, en sollicitant son regard, la toile aide l'écrivain à prendre la plume : elle devient « femme-regard femme-voix ». Si le tableau ordonne et fixe la scène, l'écriture multiplie les points de vue et d’interprétation. Elle cherche à rétablir la communication entre la conteuse et les autres femmes pour les aider mais aussi pour se retrouver elle-même : « celle qui regarde, est-ce à force d'écouter et de se rappeler qu'elle finit par se voir elle-même, avec son propre regard, sans voile enfin ».

Assia Djebar emprunte une voie intéressante, celle du renversement de points de vue. Celles qui furent objets regardés, sujets d'un désir, expriment elles-mêmes regards et corps. La romancière simule un dialogue avec le peintre et s'en explique car elle a conscience de l'étonnement que l'on peut éprouver de ce choix pour réveiller des images d'Algériennes. C'est avec les peintres, dit-elle, qu'elle a perçu une continuité, « Dans le corps et sa mise en espace, dès lors que l'odalisque soudain descend du cadre. Déplacement surtout dans le regard. Regard d'autrui réapproprié ».

Réappropriation, restitution d'une vérité. Désir de ne plus se laisser parler par l'autre mais parler soi-même. Ecrire. De modèle, l'Algérienne devient sujet d'un « face à face avec l'autre ». Ce peintre, venu d'ailleurs, lui offre un regard « vrai ». La romancière nomme quelques-uns de ces peintres et poursuit : « Peintres voyageurs – moins d'une dizaine au cours de plus d'un siècle – ils t'ont regardée, Eve algérienne immobilisée et pas encore renaissante dans un rêve qui serait enfin tien. »

Ecrire aujourd'hui, c'est fertiliser ce regard d'hier : « je dis que cette écriture procède de l'ébranlement obscur du modèle face au peintre ». La femme est aimantée vers le dehors, vers la lumière si souvent masqués, aveuglés par le chœur des aïeules « nécrophores ». L'œuvre picturale est regardée comme un défi qu'elle se doit de relever contre l'incitation des aïeules à se couler dans le moule de la parole ancestrale. Celle qui écrit, en dehors du cadre, qui choisit de riposter, choisit d'être « dans l'attente d'une parole neuve à trouver ». Si l'étrangeté est moins grande en langue arabe, elle demeure car toute écriture féminine est étrangère « à l'omnipotence du regard masculin ».

« Et si l'écriture n'est plus gelée, si elle sourd, si elle gicle, si elle ruisselle, c'est parce que la vision de Picasso ouvrant grand l'espace du gynécée et l'inondant de soleil, est devenue, pour quelques-unes, réalité. »

La femme ne peut alors, dans le contexte où elle se situe, qu'entrer en dissidence. Dotant ce corps d'une voix, elle écrit « entre corps et voix ». C'est sans doute une des raisons du choix de son interlocuteur : Delacroix plutôt que Picasso. Ce dernier sortait résolument la femme du harem, la mettait en rupture avec la loi de l'enfermement. Assia Djebar enregistre cette interprétation, la mettant en relation avec la guerre de libération et les porteuses de bombes ; elle ne la « visite » pas car elle ne correspond pas à son angle d'observation privilégié. Le projet n'est pas de dire une rupture, – Picasso se prêtait mieux à cette vision –, mais de montrer une « situation bloquée ». Or, écrit-elle, chez Picasso : « il n’y a plus de harem, la porte en est grande ouverte et la lumière y entre ruisselante ; il n’y a même plus de servante espionne, simplement une autre femme, espiègle et dansante. Enfin les héroïnes (…) y sont totalement nues (…) comme si Picasso (…) faisait aussi de cette dénudation non pas seulement le signe d’une émancipation, mais plutôt celui d’une renaissance de ces femmes à leur corps ». Cette interprétation ne convient pas au regard que l’écrivaine porte sur la situation des femmes après 1962.

Assia Djebar interroge l'harmonie orientaliste, non pour la nier mais pour en comprendre l'origine et la perte : des tableaux "écrits" se retrouvent d'une page à l'autre dans lesquels la beauté des corps de femmes importe moins que leur figement dans une attitude de souffrance : Sarah aux prises avec des tortionnaires dans la première nouvelle, la jeune femme qui danse au balcon que Sarah observe à heures régulières. Chez Assia Djebar, les odalisques sont « en fuite ».

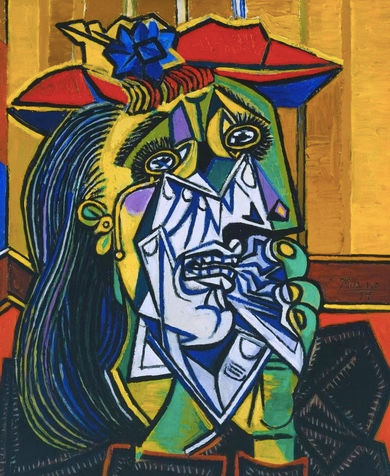

Pourtant, comme elle l'a fait pour le titre de son recueil, Assia Djebar reproduit un titre d’une célèbre toile de Picasso pour l'une de ses nouvelles, La femme qui pleure avec, en exergue, une citation d'Adamov l'appréciant comme : « une danse ininterrompue de lignes brisées... » L'invitation à lire la nouvelle en ayant sous les yeux la toile de Picasso peinte en 1937 ne fait pas de doute. Comme pour Delacroix, on assiste à un hommage et à une réécriture qui change le sens de l'œuvre-source.

Le modèle choisi, le contexte sont très différents. Alors que Picasso peint Dora Maar, Djebar évoque une inconnue sur une plage. Picasso explore la figure tragique de La femme qui pleure en pleine guerre d'Espagne et après l'achèvement de la grande fresque, Guernica ; pour Djebar, le contexte est plus banal : celui d'une rencontre de hasard sur une plage algéroise. Mais le titre repris est invitation pressante à continuer la lecture en superposition. Et la représentation de la femme s'éclaire par cette référence. Dans les deux cas, la scène est tragique. La destructuration du visage avec la mise en valeur des yeux, des larmes, de la bouche et des dents, de la main et du mouchoir est rendu, chez la nouvelliste, par le mouvement de la femme, sa mobilité, malgré son voile blanc, et par les expressions figurées qui deviennent d'une plus grande brutalité d'être superposées au visage peint par Picasso : « En ce temps-là, dans les rues d'Alger, je marchais, je marchais, comme si ma face allait tomber dans mes mains, comme si j'en ramassais les morceaux, comme si la douleur dégoulinait de mes traits, comme si... » Ce démembrement du corps dû à la violence subie s’approfondit, de page en page.

La nouvelle est très différente de la toile dans ses couleurs : le blanc domine et les couleurs de l'environnement – gris, bleu, vert –, sont en opposition avec les couleurs vives de Picasso. Par contre « les lignes brisées » du portrait peint sont écrites, ce qui rend bien la violence contenue dans les deux créations. Les rayures de la toile et l'enfermement dans la douleur trouvent leur écho dans l'état de l'homme qui est un prisonnier évadé, dans l'état de la femme, marginale, exclue, chassée de chez elle. Cette femme et cet homme qui ont un autre désir de vie sont brisés par la violence d'une société policière.

L'image fascine, l'image bouleverse, l'image dérange. Qu'elle soit "littéraire" ou "picturale". Il y a dans ces représentations du corps féminin bien d'autres voies à explorer pour que du dialogue naisse une appréhension complexe et multiforme du réel et de l'imaginaire car arabesques et lignes brisées expriment bien aujourd'hui encore les contradictions du Dedans et du Dehors, du rêve de Baya aux cauchemars des romancières. L’adaptation à Avignon s’est focalisée sur la thématique d’une désespérance et d’une expression tragique de l’empêchement à vivre, trouvant dans la représentation figée de Delacroix matière à explorer l’enfermement. Parfois, peut-être, une lueur d’espérance comme cette jeune femme, dévoilée pour la première fois et qui part avec son mari ouvrier en France : « Jeune, le regard noirci de khôl mais toute la face aiguisée d’espérance ».