Farida Khelfa : Le puzzle existentiel (Une enfance française)

- Christiane Chaulet Achour

- 14 juil. 2025

- 11 min de lecture

« L’héritage des déplacés pèse lourd. (…) Le long chemin de l’immigration est un lourd héritage, j’ai dû m’inventer contre eux, contre tous ceux présents sur ma photo de famille »

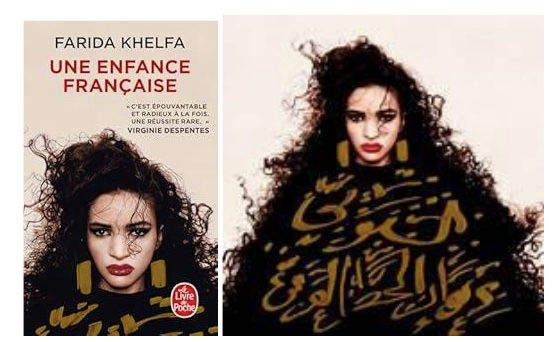

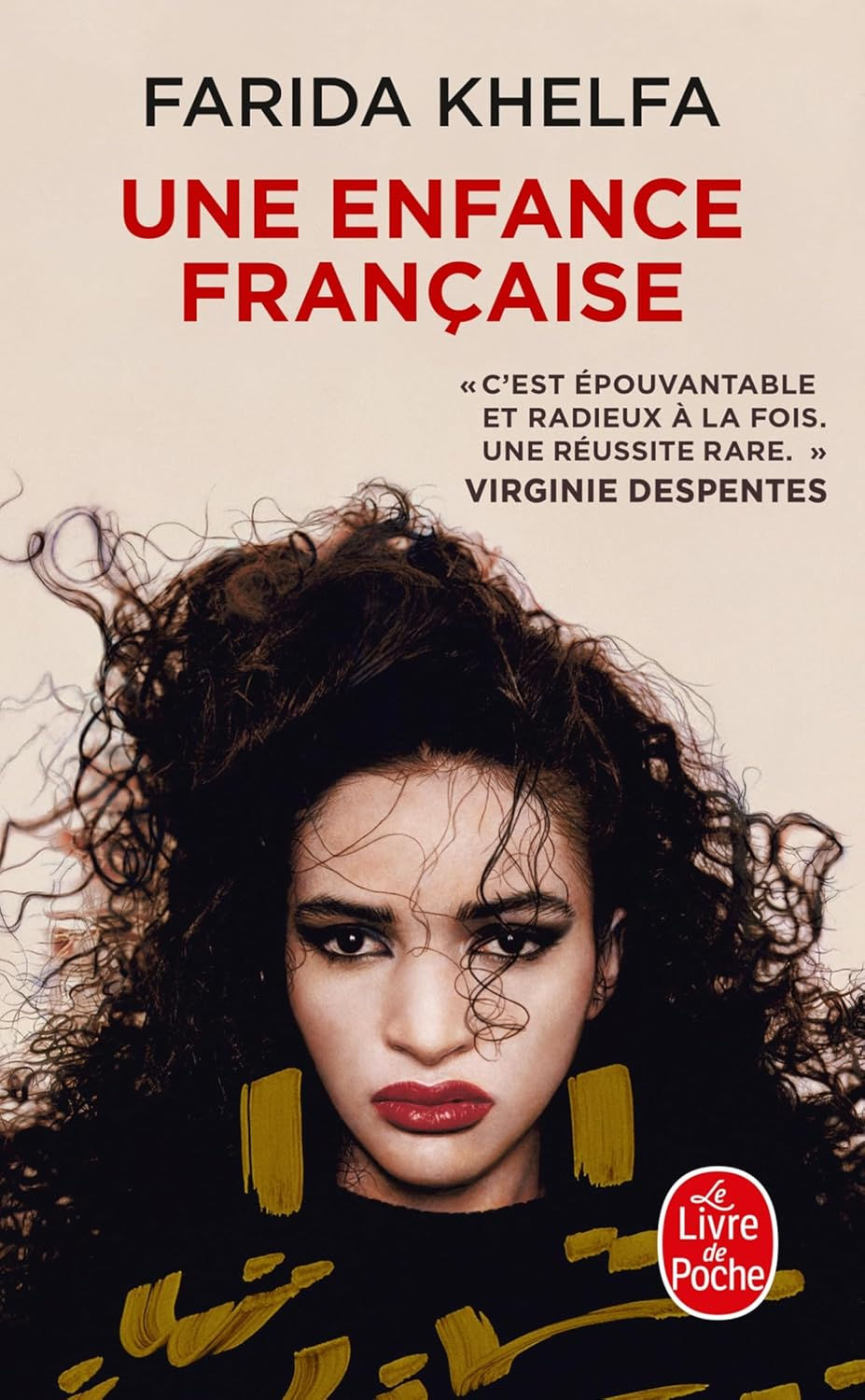

Le livre de poche vient d’éditer, en mars 2025, le récit de Farida Khelfa (Albin Michel, 2024), connue tout autrement que par l’écriture, Une enfance française. En naviguant sur la toile, je découvre que tout le monde la connaît… sauf moi ! Je découvre… « Grande figure de la mode, Farida Khelfa est aussi réalisatrice et productrice de films ». Dans sa notice Wikipédia je lis : « elle est, à l'époque, le premier mannequin " beur" qui soit aussi exposé médiatiquement. Jean-Paul Gaultier souligne que "Farida avait une beauté incroyable, ce nez, cette allure, ces cheveux. Ce n’était pas seulement ces traits magnifiques, mais cette façon de se tenir, très altière, une noblesse naturelle sans rien de prétentieux". En 1983, elle est physionomiste aux Bains Douches où elle croise Jean-Paul Goude pour la première fois ; elle devient sa muse, succédant ainsi à Grace Jones, puis sa compagne jusqu'en 1990 ».

Ce monde du bling bling n’est pas celui qui me sollicite, faisant mienne cette définition de l’usage familier du mot : « De style ostentatoire et clinquant, avec des objets coûteux et voyants ». Ainsi évoquant son mariage, en 2012, avec Henri Seydoux, elle écrit : « nous avons organisé un grand mariage à l’ancienne. Un déjeuner dans les jardins du musée Nissim-de-Camondo, puis une grande fête au Palace que nous avions reconstitué pour l’occasion ». Excusez du peu !

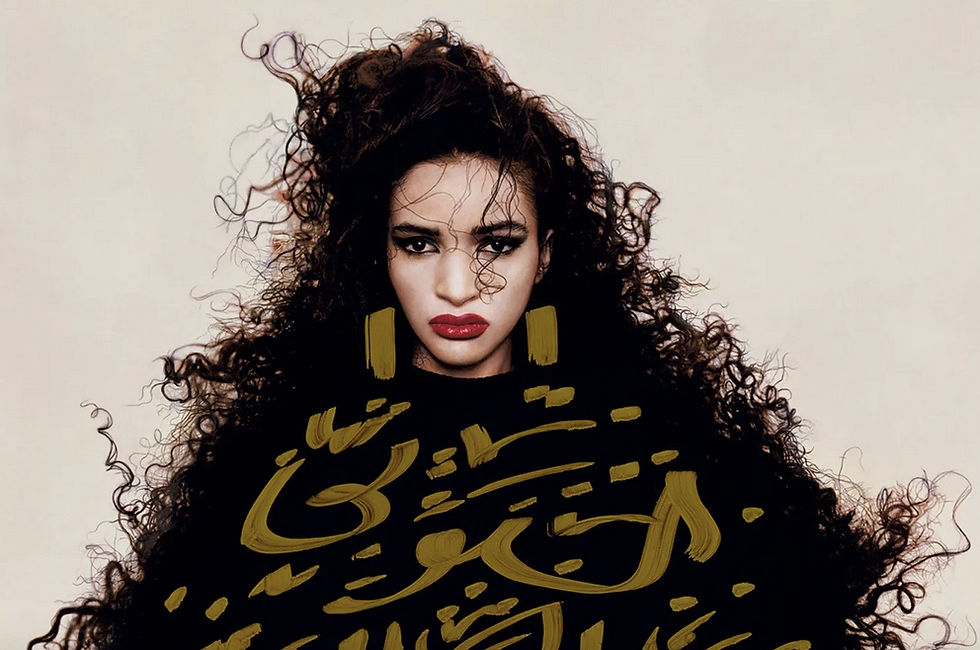

Et pourtant… elle écrit ! Ai-je vraiment envie de lire cette autrice venant d’un monde dont j’ignore tout et tellement étranger à mes préoccupations ? La photo de couverture m’interpelle et je la retrouve dans son entièreté :

Présentée ainsi : « Deux ans après les marches des libertés, aussi appelées la " marche des beurs" par les médias. Une image juste pop, ni "communautaire" ni exotique, juste une jeune femme française forte, belle et bien dans son époque ». J’ai beaucoup lu sur « la marche des beurs » mais pas avec ce type d’illustration. Pourtant, ce qui m’incite à persévérer dans ma lecture est l’exergue, inattendue… citation de Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon, inattendue car Fanon est tout… sauf bling bling ! :

« Dans le monde où je m’achemine, je me crée interminablement.

Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères.

Je ne suis pas prisonnier de l’Histoire.

Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée ».

Ces paroles fortes prises dans la conclusion du premier essai de Frantz Fanon ne sont pas là par hasard. Je dois continuer ma lecture, grâce à cette connivence dans laquelle l’autrice m’installe. Très vite une autre connivence surgit, glissée dans la 4ème de couverture, « immigrés algériens » : elle est en décalage avec le titre choisi, « une enfance française ». Cette fois, je suis en terrain plus familier et plus à même de m’embarquer dans la lecture.

On entre dans ce récit en suivant une succession de fragments qui sont à la fois autonomes et reliés entre eux. Le titre a dirigé la thématique privilégiée, l’enfance en France d’une petite fille d’origine algérienne, membre d’une fratrie nombreuse, violentée par un couple parental toxique : père alcoolique et violent, mère non-aimante et brutale à forts problèmes psychiatriques. En réalité, l’enfance déborde dans l’adolescence et même dans l’entrée dans l’âge adulte lorsque la narratrice s’enfuit de Lyon pour arriver à Paris à 17 ans. Elle est à la fois solidaire de sa fratrie et distante car l’essentiel de ce qu’ont transmis les parents est « le silence en héritage ».

On ne peut pas parler de chapitres qui évoqueraient une continuité construite mais plutôt de fragments dont chacun a sa logique. Le récit s’ouvre sur la mort de la mère et ses obsèques : la narratrice est venue de Paris à Lyon et se reconnecte avec sa « culture d’origine » par les rites funéraires, se sentant absente de ce qui se déroule sous ses yeux. Et si elle ne sait pas faire son deuil, la conséquence de cette mort est de déclencher la rédaction du livre « si longtemps tu ». De cette mère, on ne connaîtra le prénom qu’en fin de récit : Khedija. La mort du père avait été une première libération de la narratrice, car il est « impossible de déplorer la mort de Pedrolifer, maître de notre enfer » ; Pedrolifer, surnom donné par les enfants et son prénom est Abdelka. Lui disparu, elle a pu désirer être mère :

« Enfanter, c’était sortir glorieuse de ce passé encombrant.

Ecrire mon histoire, avoir l’usage des mots

Construire un pont sur la Méditerranée entre la France et l’Algérie ».

Enfanter, écrire, relier deux pays en tension historique, le programme ne peut pas ne pas séduire.

Les premiers fragments, entrecoupés parfois de courts récits de sa vie après sa fuite, sont consacrés au récit familial : l’origine des parents, leur arrivée en France, la famille sans cesse agrandie avec ses dix enfants et par-dessus tout la violence du père, sa brutalité incestueuse qu’il partage avec l’oncle. On pense à l’essai récent de Manon Garcia : « peut-on vivre avec les hommes ». Ici la réponse est sans hésitation négative. Mais étant donné le profil de la mère, ogresse et non protectrice, difficile aussi de vivre avec les femmes, dans certaines circonstances où la vie nous place.

Camus, à mi-voix…

La première phrase me fait sourire : « Ma mère est morte hier »… Vous vous souvenez, « Aujourd’hui maman est morte »…Heureusement le clin d’œil s’arrête là et même lorsqu’il sera question de Tipasa, la narratrice évitera la citation de Noces, tout en glissant tout de même le nom de l’écrivain, en fin de fragment mais pas du tout pour faire allusion à cette œuvre de jeunesse qui célèbre le lieu. La monitrice connue lors de son voyage de 1972, avec laquelle elle a échangé des lettres, semble déplorer, « l’absence d’étrangers (qui) avait enlevé un peu de son mystère à la casbah d’Alger. L’allochtone manquait à la beauté du pays, c’est ce que me disait entre les lignes, mon homonyme algérienne. Camus mort depuis longtemps avait préféré sa mère au pays qui n’était déjà plus le sien ». Quel soulagement de voir qu’elle ne succombe pas à l’éloge de l’icône de la littérature française et se contente d’une allusion !

Fanon, à voix haute

Malgré l’économie de mots, la lucidité de cette brutalité et de cette violence est à peine supportable. Toutefois par rapport à leurs voisins, famille de harkis qui porte sur son front la déviation du père, la narratrice reconnaît à sa famille d’être du « bon » côté : et la citation de Fanon revient étonnamment : « Etre issus de militants chers à Fanon était la seule victoire dont nous pouvions nous vanter. Cette fierté arabe si prisée par nos pères n’avait d’égale que la misère à laquelle nous devions chaque jour faire face ». Si cette seconde incursion fanonienne étonne dans sa formulation, la citation qui ouvre le fragment de la p. 133 sonne avec justesse et à propos avec tout ce qu’on vient de découvrir antérieurement et en particulier la fascination qui a été très tôt la sienne de « percer le mystère de la femme libre » : « "Dans le monde où je m’achemine, je me crée interminablement." » Cette phrase de Frantz Fanon est l’écho même de ma vie ».

Ce fragment, dédié à Claude Lanzmann et à son ouvrage autobiographique, Le lièvre de Patagonie, éclaire sur la découverte du célèbre militant anti-colonialiste, psychiatre algéro-antillais : « Au fil des pages, j’allais rencontrer un héros qui jusqu’alors m’était inconnu : Frantz Fanon, engagé volontaire dans les Forces françaises libres en 1943, qui plus tard a rejoint l’armée de libération algérienne. Fanon, toujours du côté juste de l’histoire, s’est rarement trompé. Alors qu’il exerçait comme psychiatre à l’hôpital de Blida, il comprit que l’aliénation des Algériens était aussi due à la colonisation.

Je posai alors un regard nouveau sur mon père et sur ma mère ».

Si la lecture de Fanon ne permet pas le pardon, elle permet néanmoins de mieux saisir l’aliénation qu’induisent la situation coloniale et l’enkystement de la violence au cœur du sujet colonisé : « la violence paternelle décuplée par l’arrêt de l’alcool révéla la schizophrénie. Je n’ai jamais su si cette folie était due à l’atavisme familial ou à la colonisation qui a déshumanisé nos pères ».

La lecture de Fanon lui montre également « que l’on pouvait parler juste en étant issu de minorités » : « Fanon, lui, n’avait pas honte, il allait au plus proche de la vérité et des démons coloniaux, alors que d’autres se contentaient d’effleurer le sujet en se posant en victimes éternelles des méchants colons ». Elle peut donc, elle aussi, parler juste.

Ne se contentant pas de se remémorer la lecture de Fanon et ce qu’elle a provoqué de compréhension de sa situation personnelle et de celle des siens, elle élargit son propos à aujourd’hui sans trop y insister : « (Le travail de Fanon) résonne encore, alors que la guerre d’Algérie a laissé un trou béant d’ignorance entre les deux peuples qui continuent à se déchirer ».

Elle rend hommage conjointement à Fanon et à Lanzmann car celui-ci lui a fait retrouver ses « racines en plongeant dans ce que fut le soulèvement algérien ». Lorsque Léa Salamé eut un entretien avec elle sur France Inter le 16 janvier 2024 à la sortie de son livre, à la question sur son livre préféré, Farida Khelfa répond sans hésitation, Peau moire, masques blancs. On se serait attendu, peut-être et aussi à Sociologie d’une révolution ou au dernier essai, Les Damnés de la terre.

Lorsqu’aux deux tiers du récit, elle raconte comment elle s’est libérée de la drogue, elle reprend les mots de Fanon, sans guillemets, les faisant siens, en se les appropriant totalement : « Quelle aurait été ma vie si je n’avais pas été transportée dans cet ailleurs ? Cet autre monde dans lequel je m’achemine chaque jour et où je me crée interminablement. J’ai essayé une autre vie que celle de mes parents dévastés par la misère et l’ennui ».

L’Algérie, l’appartenance, la diversité

L’autre narration qui retient mon attention est celle du voyage en Algérie (p. 120), l’été 1972 alors qu’elle a 12 ans, organisé par l’Amicale des Algériens en Europe pour « nous les enfants d’émigrés. (…) Une grande excitation s’empara de nous, l’Algérie était comme le graal inatteignable ». Elle rencontre « des Arabes comme moi à l’accent fleuri du Midi ». Elle se souvient de l’émerveillement à l’arrivée du bateau dans la baie d’Alger et de son bouleversement : « je compris soudain le désarroi de mes parents, comment avait-il pu la quitter ? ». L’accueil la sort des clichés qu’elle avait acquis sur le pays : « J’étais issue d’une multitude d’ethnies, ça me réchauffa le cœur de savoir toutes ces cultures en moi, j’étais riche de tous ces héritages ». Ils sont emmenés à Tipaza (notons qu’elle l’écrit à l’algérienne avec un z et non un s…) : les ruines qu’elle voit la retiennent moins que la mer. Elle observe la beauté du pays mais ce n’est pas le sien, c’est celui de ses parents. Elle conclut ainsi ce fragment : « je compris avec ce voyage que je n’étais ni algérienne, ni française, mais simplement une immigrée arabe, une race à part ». C’est une nouvelle différence de perception entre son père et elle.

Peut-elle se sortir de l’analphabétisme du père, « Fille d’analphabète, illettrée tu resteras ». La violence familiale, le piège ressenti dans de nombreuses occasions, au lieu de l’anéantir ou de la conduire à une sorte de résignation, développent progressivement en elle le désir de trouver une issue loin de cette toxicité. Farida Khelfa a des formules fortes : « Je commençais à comprendre la marche du monde, mais moi-même je ne marchais pas encore, s’éloigner de ses racines ressemble à une castration, la culpabilité mêlée au sentiment d’imposture est très puissante. Je voulais une autre vie, même si je ne savais pas si je la méritais, quelque chose de différent, de grand. (…) Rastignac de banlieue dévorés tout crus. J’avais honte, tellement honte ».

Elle intègre dans ses fragments plusieurs présences de l’Algérie comme le portrait de Madame Rodriguez, pied-noire détestant les Arabes dans leur HLM ; la distinction entre ses parents, militants du FLN et une autre famille, mise au ban, car faisant partie des Harkis. Elle raconte aussi le suicide d’un autre fils de Harki à Vénissieux : « Djilali voulait réparer les errances paternelles en traînant en bas des tours avec les mauvais garçons. Il voulait faire partie de la bande des fiers descendants du FLN, on ne lui accorda pas cet honneur et cela précipita son corps vengeur au pied de cette tour maudite ».

Elle se souvient aussi du ramadan, de la danse orientale. Elle emmène ses fils le dimanche pour manger le couscous de sa mère : « Je voulais aussi par mes visites montrer à mes fils mon indicible enfance, les tours, l’insalubrité, les garçons désœuvrés, les filles voilées. Un autre monde qu’ils ne soupçonnaient pas ».

La rencontre d’une autre famille, kabyle, est pour elle la découverte d’un autre mode de vie, moderne et émancipé : « Il y avait donc plusieurs sortes d’hommes, je commençais à comprendre que le monde ne tournait pas partout comme chez les Khelfa. Il y avait d’autres possibles des hommes doux et respectueux envers les femmes ».

La rivalité entre les Kabyles et les Arabes en prend aussi un coup ainsi que la fatalité du réflexe de repli sur soi des émigrés. Plus tard, ses voyages au Moyen-Orient lui font découvrir un monde arabe qu’elle ne soupçonnait pas : « diriger la couture dans de grandes maisons parisiennes m’a ouvert des horizons inconnus ». Lorsqu’elle devient réalisatrice de documentaires, elle s’intéresse à la mode, la politique et le monde arabe.

Une famille entre mise à mort et résilience

Une série de fragments lui permet de faire le point sur le devenir de ses frères et sœurs. Il y a celles et ceux qui s’en sortent comme la plus jeune sœur, Mazoré, le frère Kamel qui après des déboires, parvient à vivre, l’aînée Myriam, celle qui a été incestée par le père depuis l’âge de 4 ans, qui a fui et semble s’être relevée. Et puis les autres, au destin tragique : Mahmoud, mort à cinquante ans, « ainsi s’acheva la vie d’un artiste empêché, né au mauvais moment, au mauvais endroit » ; M’Hamed l’aîné, souffre-douleur du père mais qui saura faire de ses blessures une force : « il sortira malgré tout vainqueur de cette enfance dévastée » ; Houria, haïe par sa mère, « une vie de colère et de rancœur », qui décède d’un cancer ; Dalila. Ces courtes histoires de vie laissent le lecteur dans la sidération de tant de négations de l’humain.

De nombreux fragments sont consacrés au couple parental : la mère, complice de l’inceste pour détourner le père de sa maîtresse : « En interdisant le lit à mon père, ma mère lui montrait le chemin de l’inceste »… Le père repentant ! « Mon père a bu jusqu’au dernier enfant parti. Puis, avant de prendre le chemin du hadj, il arrêta l’alcool, demanda pardon.

Ses excès ont laissé des races indélébiles sur nos corps et nos âmes, des cicatrices ravagées par la douleur. Quelques-uns ont été détruits, d’autres ont bu, se sont drogués ou se sont gavés de nourriture ».

C’est au fil des fragments qu’on lira les éléments composant les portraits contradictoires du père et de la mère et, en particulier, le rejet de cette dernière quand elle laisse sa fille, âgée de 7 ans, chez l’oncle incestueux qui ne se prive pas de ces corps d’enfants mis à sa disposition.

Se construire, être Farida Khelfa

J’ai lu, avec intérêt tout ce qu’elle confie, sans trop s’y attarder, à partir de sa fuite de Lyon et son arrivée à Paris, de ses succès et de ses gouffres, tout ce monde de paillettes et d’argent où elle a fait sa vie mais ce n’est pas ce qui m’a intéressée. Par contre la peur de la folie est dite dans de nombreuses pages ainsi que l’empire de la drogue. Dans un entretien, elle a évoqué ses trente ans de psychanalyse qui rencontrent, sans doute, dans ses remerciements, le nom de Choula Emerich.

« Malgré la force de vie, la folie n’est jamais très loin, je peux perdre pied en un instant. Nous avons chacun eu notre chemin de croix ». Cette affirmation lourde de signification est suivie du récit d’un rêve hallucinatoire (p. 160) faisant part de la manière dont elle s’est débarrassée miraculeusement de son addiction.

On sent dans plusieurs passages, exprimées avec beaucoup de pudeur, la foi en sa vie inventée et sa peur de s’être trompée car « les liens qui nous unissent à notre enfance sont si profonds, il est si difficile de s’en défaire, qu’il faut parfois risquer sa vie à se couper des siens ».

Elle fait comprendre qu’elle vit avec le syndrome de l’imposteur (substantif sans féminin !...) : « le sentiment de ne pas être désirée, de ne pas être à ma place, m’habite toujours, même quand je suis conviée, fêtée, célébrée. L’héritage des déplacés pèse lourd ».

Mais, en même temps elle revendique et assume ce qu’elle est devenue : son origine revisitée, son amour de la mode, son mariage en grandes pompes : « J’aime la mode pour sa liberté, sa légèreté, sa fausseté, son ambiguïté, mais surtout pour sa joie. Cet art mineur dont le monde entier possède une œuvre m’a accompagnée depuis mon plus jeune âge ». Elle plonge dans ce monde avec bonheur, servie par un physique qui lui ouvre les portes. Elle n’a conscience qu’après qu’elle était « l’image de cette France métissée, mais tout cela m’échappait, me glissait entre les doigts ».

Ecrire son autobiographie au seuil de la vieillesse est un geste partagé par de nombreux auteurs et autrices. Poursuivra-t-elle par d’autres écrits ? On ne peut le dire. Mais cette « enfance française », en fragments, mêlant le passé et le présent n’est pas sans intérêt et sa lecture réserve d’autres surprises que celles que j’ai relevées. On en savoure la franchise, l’apparent décousu et le contournement d’une écriture ordonnée dans le temps et l’espace. Farida Khelfa invite à une lecture active.

Farida Khelfa, Une enfance française, Le Livre de proche, mars 2025, 233 p., 8,40 €.