Lazhari Labter : Variations sur une icône (Anna Gréki ou l’amour avec la rage au cœur)

- Christiane Chaulet Achour

- 19 nov. 2024

- 16 min de lecture

« (Sa poésie) est l’expression essentielle, souvent descriptive, mais sans pittoresque facile, de l’Algérie, de sa présence de chair et d’esprit ».

Mostefa Lacheraf, 1962-1963

Pour introduire à la lecture de ce nouvel ouvrage sur l’écrivaine algérienne majeure qu’est Anna Gréki, je suis tentée de plagier le beau titre de Dominique Jullien, Les Amoureux de Schéhérazade, étude d’héritiers des Mille et une nuits, en un titre qui serait Les Amoureux d’Anna.

Prenant la suite de Mostefa Lacheraf, Mohammed Khadda, Jamel Eddine Bencheikh, Djamal Amrani, Jean Sénac, Abderrahmane Djelfaoui et d’autres ; de ses compagnes de lutte dont Jacqueline Guerroudj, Claudine Lacascade, la figure icônique de Colette Grégoire/ nom d’écrivaine Anna Greki soulève immédiatement, sous la plume de celles et de ceux qui l’évoquent, fascination, désir et admiration. Chacun.e. choisit son mode d’expression pour évoquer une femme exceptionnelle qui a disparu trop jeune et trop brutalement. Toute vie est aimantation vers une curiosité à assouvir. Mais quand cette vie a été stoppée en plein élan, savoir mettre en valeur chaque année qui la compose devient un devoir de longévité. Selon l’expression consacrée, on peut dire que tous les écrits qui lui sont consacrés posent la question : de quoi Anna Gréki est-elle le nom ?

A cette question Lazhari Labter répond par cet essai si éclairant sur la vie hors normes de cette militante et intellectuelle algérienne. L’auteur lui-même est né à Laghouat en 1952. Il a suivi le cursus de la licence de français à l’université d’Alger durant les années 1970. Très connu en Algérie à travers ses activités de journaliste, d’écrivain et d’éditeur, il a publié des recueils de poésie, de nombreuses études sur sa ville, Laghouat, sur la poésie populaire en langue arabe mais aussi sur les journalistes pendant la décennie noire, Journalistes algériens, entre le bâillon et les balles, en 1995 à L’Harmattan (suivi de deux autres ouvrages en 2005 et 2017). Il est également un spécialiste de la BD algérienne avec, en 2023, un Dictionnaire algérien illustré de la bande dessinée et du dessin de presse 1962-2022. En 2017, il a édité en Algérie un roman, Hiziya, Pincesse d’amour des Ziban. En 2022, il a été interpellé par la police, sans doute comme d’autres acteurs du Hirak.

L’essai biographique qu’il donne à lire, adopte un déroulé, en partie seulement, chronologique puisqu’il s’en écarte par trois pas de côté : le partage de la narration entre deux voix, « Elle » et « Lui », elle imaginant l’écrivaine durant l’année 2023, lui plus à cheval sur la chronologie ; les flashes-back sur une date précise ainsi mise en valeur ; * enfin l’insertion d’extraits de poèmes ou d’inédits d’Anna Gréki tout au long de la narration, faisant de ces extraits des miroirs autobiographiques, quelle qu’en soit la date d’écriture. Dans le désir aussi de fluidifier sa narration, il donne rarement les sources de faits de vie ou d’anecdotes recueillies, renvoyant pour les repérer à la bibliographie finale. Cela donne un récit où dominent l’émotion et une nostalgie certaine.

Á « Elle », la narration donne une place privilégiée puisque l’introduction, « Sur les traces de la poétesse (presque) oubliée » est écrite en son nom, en janvier 2023. Notons toutefois que l’avertissement précisait que « Lui » était le narrateur « qui dirige l’enquête d’une vie ». Cette jeune Anissa est l’avatar transparent de Lamis Saïdi, élue en conséquence comme l’héritière d’aujourd’hui d’Anna Gréki. Toutefois tout au long du récit, des noms apparaissent, compagnes et compagnons de lutte de Colette Grégoire ou transmettrices et transmetteurs de son œuvre comme Djamal Amrani qui en a été la voix la plus fidèle.

Les nombreuses dédicaces donnent un des objectifs de cette enquête : à travers Anna Gréki, Lazhari Labter veut rendre hommage à celles qui ont participé à la lutte de libération nationale, « militantes d’origine européenne, Algériennes de cœur ou de patrie ». Un autre est de réécrire l’histoire d’un couple légendaire : Colette Grégoire et Ahmed Inal, car le nom d’Anna Gréki n’a été forgé qu’à la publication de ses premiers écrits. Toutefois, ce sont les poèmes d’Anna Gréki qui ont fait de ce couple un blason.

Quatorze chapitres vont dérouler le parcours de cette jeune femme, singulier mais non exceptionnel dans l’Algérie d’alors. Significativement le premier chapitre se situe à l’adresse algéroise de septembre 1965, l’immeuble La Fayette, moins de cinq mois avant son décès brutal. La jeune femme est à nouveau enceinte – elle a eu son premier enfant, Laurent, en 1960 [le grand dessinateur et illustrateur, Laurent Melki] – et elle vit dans la déception, pour ne pas dire plus, lors du débat et du vote du Code de la nationalité, de la mise à l’écart des « Algériens » d’origine européenne, n’étant pas reconnus de plein droit comme nationaux. Le récit dit son « espoir fracassé » lors du coup d’état du 19 juin 1965, en s’appuyant sur les pages du roman inachevé à sa mort qui met en écriture son désarroi dont on nous dira que tardivement qu’il a été transmis par Mostefa Lacheraf (1917-2007), intellectuel algérien majeur. Après cette introduction qui, d’entrée de jeu, met l’accent sur « l’expulsion » des Algériens non arabo-berbéro-musulmans, conditionnant en quelque sorte le lecteur pour la suite de sa lecture, le récit reprend le fil chronologique : Paris 1949-1954 / puis Alger, 7 janvier- 8 octobre 1957 / retour en arrière pour le chapitre 4 : Plage d’Aïn Taya, avril 1956 / retour au chapitre 5 à son arrestation à la gare de l’Agha à Alger, le 21 mars 1957. Le lecteur suivra ces allers-retours dans la chronologie, que je ne vais pas détailler ici. Tous les lieux où elle a vécu : Menaâ dans les Aurès, Collo, Batna, Paris, Alger, la prison de Barberousse, le camp de transit de Béni Messous, Avignon, Tunis puis à nouveau Alger à l’indépendance. Enfin son décès à l’hôpital Mustapha d’Alger.

« Elle », Anissa/Lamis prend la parole pour redire ce qu’elle a déjà publié dans l’ouvrage édité sur Anna Gréki aux éditions Terrasses, en 2020. « Elle » insère aussi des débats entre étudiants maghrébins, à Paris, une lettre d’Ahmed Inal et deux poèmes de Mustapha Moughlam. Toutes les incursions de la narratrice commencent par « J’imagine », justifiant la présentation de la 4ème de couverture : « A travers ce récit poétique qui entremêle vérité documentaire et "vérité imaginaire", l’auteur déroule aussi un pan de l’histoire des militants communistes algériens engagés dans la lutte pour l’indépendance ». Cette option – focaliser sur les militants communistes –, explique sans doute en partie la non-évocation de la très belle préface que Mostefa Lacheraf a écrite pour la publication du premier recueil. Et aussi « Le Neveu du cheikh » que Lamis Saïdi insère dans son anthologie mais sans le replacer dans le contexte de l’époque. Parler de ces deux textes aurait peut-être introduit contradiction et complexité dans un récit biographique assez lisse.

Le livre évoque les années parisiennes de Colette Grégoire en août 1949 et sa difficile adaptation à Paris. Puis son regard transformé après sa rencontre avec Ahmed Inal. Sur son carnet (inédit de cet essai), on peut lire : « Oser et Vivre » : « Ahmed Inal fait partie de cette jeune élite tlemcénienne progressiste, communistes et nationalistes, musulmans et catholiques, porteuse des idéaux de liberté et de progrès, influencée et formée par des militants anticolonialistes de la première heure ». Notons que, comme ce sera le cas à chaque fois, le récit insère une liste de noms du groupe dont il parle, donnant ainsi visibilité à des acteurs historiques effacés ou peu connus. Colette se forme dans cette mouvance d’étudiants anticolonialistes : c’est dans cet élan qu’elle rentre au pays en 1955 pour participer à la lutte comme Ahmed Inal dont on a l’essentiel de la biographie : pris au maquis le 20 octobre 1956, il a connu une mort atroce.

La narration ne perd pas une occasion de célébrer le physique de Colette, « belle à couper le souffle », avec sa chevelure blonde et « un corps splendide de sirène », en une accumulation de clichés un peu excessive.

A Alger, elle habite à la villa Mireille comme son amie Claudine Lacascade : logement où des militants recherchés peuvent passer. C’est là qu’elles se feront repérer par la police coloniale et les paras car on entre dans « la bataille d’Alger ». Il faut se souvenir que Fernand Iveton sera exécuté « pour l’exemple », pour passer l’envie aux militants d’origine européenne de soutenir la résistance algérienne. Dans un premier temps, Colette leur échappe en allant se mettre à l’abri chez ses parents à Bône.

La narration interrompt son suivi chronologique pour faire une halte en avril 1956 à Aïn Taya chez les Guerroudj où elle a passé avec Ahmed Inal des jours bénis ! C’est aussi l’occasion d’insérer une biographie de Jacqueline Guerroudj et de Henri Maillot.

Le récit reprend avec son retour à Alger et son arrestation à la gare de l’Agha à Alger le 21 mars 1957 alors que Massu occupe la ville avec ses hommes. C’est l’enchaînement violent et inhumain : la torture à la villa Sesini, la prison de Barberousse puis le camp de transit de Béni Messous.

Dans un dossier réuni par Djamal Amrani, le 29 janvier 1988 dans Révolution africaine, Jacqueline Gueroudj témoigne (témoignage qui ne figure pas dans le livre de Labter mais qui appuie ce qui est dit) :

« Elle m’avait laissé une impression de joie, de légèreté, d’ouverture sur l’extérieur. Elle avait déjà un regard et une âme de poète avec lesquels elle séduisait mes enfants, et en particulier qui ma fille aînée qui la suivait partout. […] Image romantique, limpide et éclatante. Mais la suivante ne l’était pas : nous l’avons vue arriver dans notre dortoir à la prison de Barberousse en 1957. Elle était dans un état affreux, disloquée moralement et physiquement ; elle avait été torturée et pire, elle avait assisté à la torture de ses frères : l’un d’eux en était mort. Elle n’arrivait pas à surmonter cette épreuve. Elle s’était complètement refermée sur elle-même et sur cette plaie qui la rongeait, et il nous était difficile de l’aider. D’autant que c’était la période des exécutions qui jetaient la prison dans un délire de deuil et d’impuissance.

Peu à peu, elle se reprit à vivre, mais pas totalement. On aurait dit qu’elle avait ouvert une fenêtre sur l’extérieur, mais à sens unique ; elle pouvait regarder dehors, on ne pouvait pas regarder dedans. Je n’osais pas trop l’approcher, car on avait l’impression que tout la blessait. Elle s’était mise à faire nos portraits, et ils étaient très ressemblants, les yeux surtout. C’est par l’appel téléphonique d’une amie commune que j’ai appris la mort de Colette. Elle avait une espèce de volonté têtue de vivre sans concession, de vivre libre, de vivre pleinement, une façon de savoir regarder, de s’assimiler le monde extérieur qui lui donnait une densité particulière ».

Dans l’essai, la torture est décrite selon deux modalités narratives différentes : d’abord par un récit très réaliste et dont les images restent fichées dans le corps et l’esprit ; et tout de suite après par la citation de l’intégralité de la lettre écrite par Colette Grégoire au Procureur de la République pour dénoncer les sévices subis (Lamis Saïdi qui a trouvé cette lettre n’en avait pas donné l’intégralité). Chaque lecteur appréciera, selon sa sensibilité, cette description de la torture, les deux modalités se renforçant l’une l’autre.

Une autre co-détenue témoigne des activités de Colette en prison :

« C’était en mars 1957 à la villa Susini. La tempête passée, c’est avec une grande tendresse et une folle passion qu’elle me parla d’un amour intense qui brûlait son cœur. Mais je devais découvrir, après quelques heures d’échanges que dans ses yeux de paradis s’abritait une âme forte, une personnalité exceptionnelle, un caractère de roc.

Plus tard en prison, je découvris le poète que chaque événement inspirait. Blottie dans sa paillasse, Colette méditait, écrivait, dessinait, ne perdant pas une minute de son précieux temps, manifestant ses sentiments dans un pamphlet, dans les moments les plus critiques. Ne ménageant pas les faibles qu’elle honnissait par-dessus tout. Ne pouvant supporter une lâcheté. Je la revois se torturant la conscience, la veille d’un témoignage de procès, entre le fait d’être parjure et de sauver la tête d’un patriote. Telle était Colette. Entière. Douce comme une caresse ou dure comme une lame acérée. Et par-dessus tout, pleine d’amour pour son prochain ».

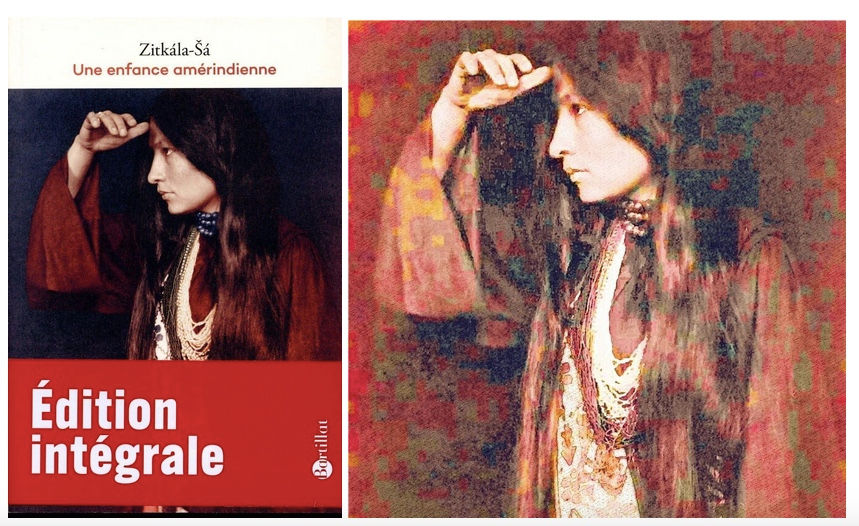

Expulsée d’Algérie, à sa sortie du camp, elle rejoint ses parents à Avignon (1959-1961) où elle est institutrice. Il y a citation d’un poème inédit écrit alors et remis à Labter par son fils, Laurent, ainsi que la photo qui est l’illustration de couverture. C’est la période de son mariage avec Jean-Claude Melki et de la naissance de son fils, Laurent.

Puis c’est le départ à Tunis, la mort de Fanon, le cessez-le-feu, le retour à Alger. Elle reprend ses études de Lettres puis enseigne au lycée Abd-el-Kader (ex-Bugeaud). Elle attend à nouveau un enfant, écrit, passe de nombeuses soirées chez Mohammed Khadda et sa femme, Claudine Lacascade. Elle réfléchit beaucoup à l’avenir de la littérature et des arts dont on trouve trace dans son article posthume et dans des inédits.

Le récit s’attarde sur son décès, le 6 janvier 1966 et, longuement, sur l’hommage qui lui a été rendu. C’est ensuite la recherche obstinée de sa tombe, enfin retrouvée : elle n’a pas été enterrée en Algérie mais à Villeneuve-sur-Lot, le 18 janvier 1966.

La condensation des étapes essentielles que je propose de ce récit ne tient pas compte de l’atmosphère qui est créée par une admiration totale et tendre qui ne sacrifie pas l’information. On peut être gênée de la reconstitution de scènes dont on n’a pas la source ou qui sont simplement imaginées, mais c’est l’écueil ou l’avantage des biographies. Par rapport à ce qui était connu, L. Labter apporte la mise en valeur de la lettre au Procureur pour dénoncer la torture, l’insertion de notes ou de poèmes inédits de ses carnets, des photos et la citation de nombreux militants communistes de la lutte, avec de courtes biographies.

Il y a si peu d’ouvrages consacrés à cette écrivaine, qu’il faut lire Anna Gréki ou l’amour avec la rage au cœur, comme une pièce supplémentaire à la connaissance de son œuvre et aussi à une part peu connue ou occultée de la résistance algérienne au colonialisme. Lorsqu’on aime un texte à la fois factuel et lyrique, sa lecture peut faire partager au lecteur son admiration en les installant sur les rives oubliées d’une lutte et d’un courage de vie.

M’incluant volontiers dans ces « Amoureux d’Anna » que j’évoquais au début de cet article, je voudrais apporter quelques notes complémentaires et poser les questions que m’inspire ce parcours. J’ai découvert Anna Greki lors de mes cours de licence à la faculté des lettres d’Alger en 1963-1964. Jacqueline Lévi-Valensi qui menait une enquête sur la poésie algérienne en langue française – suivie par l’édition avec Jamel-Eddine Bencheikh du Diwan algérien –, nous l’enseignait et sa voix accompagne ma mémoire des premiers poèmes entendus, jamais oubliés. Contrairement à Lamis Saïdi, j’aime l’objet-livre à la couverture verte et au papier choisi où cohabitent des textes prestigieux : les poèmes d’Anna, bien sûr, la préface de Mostefa Lacheraf et la traduction en arabe de Tahar Cheriaa (1927-2010, alors Directeur du cinéma au Ministère de l’information tunisien et fondateur, en 1966, du festival de Carthage) et le frontispice d’Edgar Naccache : quel bouquet magrébin !

Je ferai d’abord le rappel de ses publications essentielles dans leur chronologie car le récit de L. Labter les insère par des citations plus ou moins longues, sans que l’on saisisse le moment de leur publication.

*« Poèmes des prisons », dans Les Temps modernes, n° 169-170, Paris, avril-mai 1960.

*« Les Damnés de la terre », Jeune Afrique, 13-19 décembre 1961 (en regard, l’hommage d’Aimé Césaire)

*Denise Barrat, Espoir et parole, poèmes algériens recueillis par D. B., dessins de Benanteur, Paris, Sehers, 1963 [Le Camp, El amal, Menaa des Aurès, Avec la rage au cœur et L'avenir est pour demain, écrits en 1958 « à la prison civile de Barberousse » ; El Houria, écrit en juillet 1962]. Réédition.

* Algérie capitale Alger, Tunis, SNED, 1963, collection « J’exige la parole », édition bilingue français/arabe, préface de Mostefa Lacheraf

* Temps forts, Paris, Présence africaine, 1966

*« Théories, prétextes et réalités », Présence Africaine, n°58, 2ème trimestre, 1966

* Le début d'un roman inachevé (publié dans Diwan d'inquiétude et d'espoir, collectif dir. C. Achour, Alger, ENAG éditions, 1991).

NB - Elle a signé le document « Nationalité algérienne (document) » avec Lucien Hanoun, Francine Serfati, André Bekkouche, Jean-Claude Melki, Claude Sixou., réédité dans Algérie, espoirs et réalités, Les Temps modernes, n° 432-433, Paris, juillet-août 1982.

Deux autres livres lui ont été consacrés : celui d’Abderrahmane Djelfaoui, Anna Gréki, Les mots d’amour, les mots de guerre, en 2016 (illustration Denis Martinez, Alger, Casbah-Editions), facilement consultable en Algérie. Le journaliste lui rend hommage en sa triple qualité de femme, d’origine européenne et de communiste, en choisissant les années 1931-1963, s’arrêtant à l’édition de son premier recueil. S’en tenant à sa poésie, il n’évoque pas l’article sur Fanon et pas du tout non plus le second recueil avec ses textes incisifs sur la post-indépendance. Tout ce qu’il rapporte est bien référencé avec les sources données et si le ton est aussi admiratif que celui de l’essai actuel, il est moins lyrique et plus sobre.

Pour les lecteurs en France, on peut consulter : Lamis Saïdi, Anna Gréki - Juste au-dessus du silence avec des traductions en arabe et une préface, (Marseille, Terrasses éditions, 2020).

Le choix assez drastique de poèmes traduits ne donne qu’une idée de l’art poétique d’Anna Gréki : 6 poèmes des 32 qui composent Algérie capitale Alger et 14 des 33 poèmes de Temps forts, donc 20 poèmes sur 65 pour les deux recueils. Traductrice elle-même, Lamis Saïdi est très critique sur la traduction de Tahar Cheriaa (1963), pensant rendre dans la sienne la « modernité » du verbe d’Anna. Par ailleurs, cette réédition comprend : - une plainte pour la torture subie déposée en 1958 par Colette Grégoire au Procureur de la République ; - l’article essentiel et bien connu dans Présence africaine, « Etre ou ne pas être » publié à titre posthume ; - la protestation de signataires contre le code de la nationalité, discuté à l’Assemblée nationale constituante ; - un article dans Révolution Africaine, déc. 1963, sur le modèle du Neveu de Rameau de Diderot, « Le Neveu du cheikh » ; - l’Hommage à Anna Gréki, janvier 1966 à la Salle des Actes d’Alger, avec la participation de :Mouloud Mammeri, Jamel Eddine Bencheikh, Claudine Lacascade, Mohammed Khadda, Jean Sénac, Alger, SNED, 1966).

Pour faire découvrir l’écriture de cette écrivaine algérienne, je commencerai son parcours par le premier texte publié qui inscrit ses mots dans nos références incontournables : l’article qu’elle publie dans Jeune Afrique, (13-19 décembre 1961) sur l’essai de Frantz Fanon qui vient de mourir, Les Damnés de la terre, conjointement avec l’hommage que lui rend Aimé Césaire. On fait moins prestigieux comme entrée dans le monde des lettres… : « Frantz Fanon vient de mourir. Il se savait condamné. Jusqu’au bout, il se voulut un homme libre, un combattant. Les Damnés de la terre aura été son ultime témoignage, un bilan, un testament ».

Puis je poursuivrai en présentant ses deux recueils poétiques, dont le premier a été écrit en grande partie en prison. Lire Algérie capitale Alger, c’est lire 32 poèmes répartis en 4 ensembles : le premier ensemble a comme référence la lutte de libération, avec au centre, les femmes. Le second ensemble, presqu’entièrement dédié à Ahmed Inal, l’homme passionnément aimé, est constitué de poèmes d’amour en temps de guerre, de violence et de séparation, avec ce mélange si particulier de tendresse, de passion et de souffrance. Le troisième mêle poèmes de la terre algérienne en guerre et poème où le « je » définit son territoire modifié par l’Histoire en train de se vivre. Les trois poèmes du dernier ensemble accentue ce mouvement du collectif et de l’intime au cœur de l’être : « Moi aussi je veux vivre et que mes vingt ans/Ne commencent pas mes souvenirs d’enfance/ Mais donnez-m’en le droit mais donnez-m’en le temps ».

Son second recueil de 33 poèmes, Temps forts, est comme le versant post-indépendant du premier. Pas une seule fois Anna Greki ne remet en cause la justesse du combat pour l’indépendance et chante, avec force, la liberté retrouvée comme dans « Juillet 1962 ». Néanmoins, non seulement cette liberté retrouvée est toute habitée par les renoncements et les disparitions de la guerre, mais hier/aujourd’hui sans cesse se superposent et n’ont plus même couleur. Les falsificateurs de l’avenir se profilent à l’horizon et le poème se fait avertissement contre la déviation des espoirs d’une nation donnant ses chances de vie et d’épanouissement à tous. La bureaucratie s’installe dans l’Algérie indépendante et ce constat fait naître un poème particulièrement sarcastique sous le titre, « Les bons usages d’un bureaucrate ». Les « Litanies » ont pour leitmotiv ce cri de déception : « Où sont mes frères de combat/Et la justice et la bonté ». Désillusion face à un retour aux formes les plus conservatrices de la société : les hommes dans les cafés, les femmes dans les maisons « Machines à laver à ragoût à avoir tort » car « sœurs, les choses sérieuses c’est entre frères » ? La question lancinante revient sous différentes métaphores et évocations : « L’indépendance au chant du coq où l’as-tu mise ? […] Quel est ce peuple roi ce chien que l’on musèle ? »

Je terminerai par l’article de l’écrivaine qui paraît quelques semaines à titre posthume dans Présence Africaine. « Être ou ne pas être ». Il montre bien qu’elle n’abandonnait pas la clarification dans le domaine qui lui tenait à cœur, celui de la création littéraire, en invitant fermement à réfléchir au statut de l’écrivain de langue française dans l’Algérie indépendante, poursuivant, dans la voie ouverte par Lacheraf duquel elle fut très proche, revenant sur sa position partisane de 1963-1964 où sa voix s’était jointe à celle de la « gauche » en partie communiste algérienne contre Lacheraf, accusé d’être hostile à l’arabisation et favorable au maintien du français. Il faut toute une mise en contexte de son texte « le Neveu du cheikh » pour le comprendre en se replongeant dans les débats sur les langues, plus idéologiques que scientifiques. Dans une correspondance personnelle de 1991, M. Lacheraf m’expliquait sa position dans cet entretien donné aux Temps Modernes et qui lui valut d’être cloué au pilori. Il revendiquait « un jugement très sévère sur la langue arabe en Algérie et des préférences, discrètement exprimées, en faveur du bilinguisme et du français comme langue complémentaire de nécessité ». Si en 1963, Anna Greki se joint à ses détracteurs, on voit dans le texte de 1966 qu’elle a fait du chemin. Ce texte n’a rien perdu de son actualité.

« Trois ans après l’Indépendance de l’Algérie nous, écrivains algériens de langue française, où en sommes-nous ? Tout d’abord, existons-nous en tant qu’écrivains et en tant qu’Algériens ? Oui, nous semble-t-il, dans un sens : nous sommes Algériens et nous écrivons, nous, Mammeri, Dib, Alleg, Sénac… Non, paraît-il, dans un autre sens : certains théoriciens nous suppriment purement et simplement parce que nous n’avons pas place dans le système de leurs théories, nous tous parce que nous nous exprimons en français, et certains parmi nous étant tués deux fois car, outre ce défaut, ils possèdent le tort de n’être pas arabes ».

Le parcours d’Anna Greki pose des questions qu’on peut formuler pour finir.

D’une part la nécessité de la réédition de son œuvre. Mais pour cela il faudrait la stabilisation du champ littéraire algérien qui est loin d’être une réalité. On sait qu’un champ littéraire se constitue avec de multiples facteurs et acteurs : des œuvres et des écrivains naturellement, des éditeurs, des traducteurs, des lieux divers de diffusion de la littérature (enseignement, émissions radiodiffusées et télévisées, revues et magazines culturels, prix littéraires, etc…). Chacun de ces facteurs existent en Algérie et se maintient vaille que vaille mais sans stabilité. Deux conditions sont nécessaires : un accord sur une littérature algérienne plurilingue (arabe, berbère, français) et une liberté d’action du secteur de la culture. En lien avec cette constitution d’un champ littéraire, se pose une autre question : que faut-il faire des écrivains nés en Algérie au temps de la colonie de peuplement et qui ont opté pour son indépendance en rupture avec l’ancienne puissance coloniale. Que faire de ces minoritaires du peuplement colonial d’origine ayant opté pour leur appartenance nationale algérienne ?

On comprend mieux alors pourquoi ce sont surtout des « hommages » qu’on rend à l’écrivaine mais qu’on ne pose pas la question de la constitution d’un corpus littéraire national pluriel pérenne, seconde question cruciale. Comme l’écrivait Pierre Chaulet (1930-2012), réfléchissant à partir de son propre statut : « Il reste à poursuivre une réflexion politique sur la nation et les conditions d’intégration des "alluvions de l’histoire" hétérogènes dans une nation moderne et dans différentes situations historiques ». Vaste programme qui, pour le coup ne concerne pas seulement l’Algérie : la définition d’une littérature nationale doit-elle être crispée sur des critères identitaires sélectifs et « ancestraux » ou ouverte à la pluralité qu’entraîne la marche de l’Histoire ?

Ne pas résoudre ces deux questions n’empêche pas – et heureusement ! – de lire et d’adhérer à la force de la création littéraire qui reste accessible au-delà des frontières et des langues dans l’amour du verbe poétique.

Lazhari LABTER, Anna Gréki ou l’amour avec la rage au cœur, Alger, éditions Koukou, 2024, 217 p.