Les récits de filiation s’emparent de la scène avignonnaise dans le OFF : Paquita ! – Marine llado / Pierre Delaup & La Fracture – Yasmine Yahiatène

- Delphine Edy

- 8 juil. 2025

- 7 min de lecture

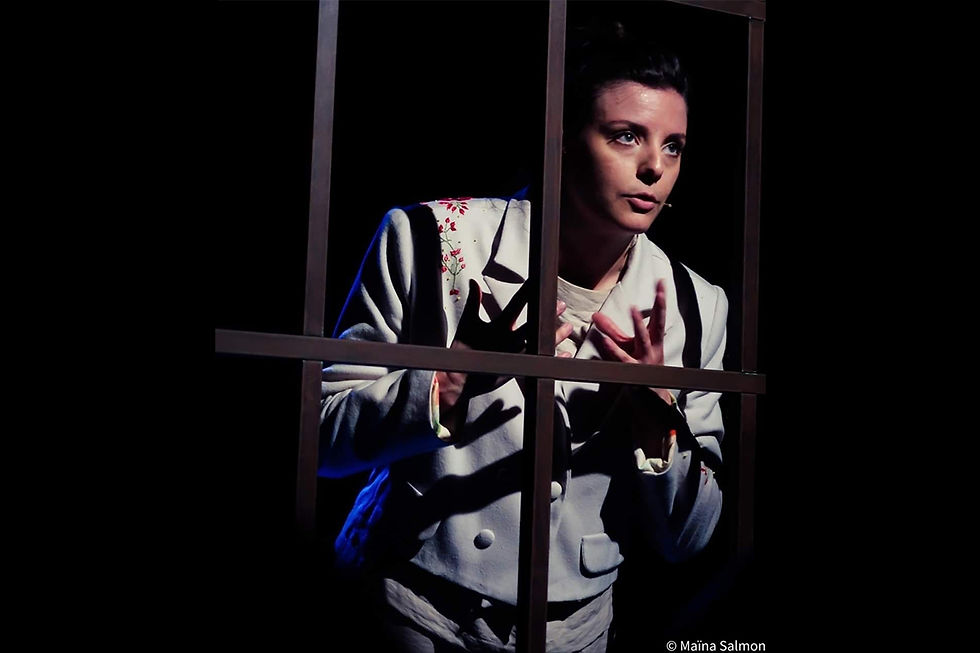

Paquita !, Marine Llado & Pierre Delaup © Maïna Salmon

La Fracture, Yasmine Yahiatène © Pauline Vanden Neste

En 2024, Aurélien Rondeau, codirecteur du théâtre avignonnais du Train bleu, affirmait que « l’époque est au récit de soi, d’un parcours de vie » (1). Cette époque a pourtant commencé de longue date, avec l’émergence, à la fin des années 70, de l’autofiction, puis, au début des années 80, des récits de filiation (2), qui n’ont cessé de se multiplier depuis, jusqu’à la consécration que le Prix Nobel de littérature décerné à Annie Ernaux confère à cette forme. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la place que le théâtre consacre désormais à ces formes d’expression de soi, jusqu’ici circonscrites au seul domaine narratif.

Cet écho théâtral pourrait étonner, ces récits de soi étant, par définition, intimes, situés dans une histoire familiale singulière et un contexte socio-politique particulier, bien loin donc de l’assemblée théâtrale aux publics hétéroclites. Pourtant, ils ont obtenu un large succès public : les lecteur.ices s’y reconnaissent, y retrouvent une énergie, une dynamique, peuvent y projeter leurs expériences personnelles. Et c’est là, justement, que le théâtre intervient : il montre comment s’opère une telle projection de soi dans le récit reçu de l’autre, tout singulier qu’il puisse paraître. Paquita ! (Théâtre des béliers) et La Fracture (Théâtre des Doms) en sont des exemples singuliers particulièrement intéressants.

*****

Paquita ! - Marine llado / Pierre Delaup

Marine Llado a étudié le théâtre, la danse et le chant, mais elle est avant tout la petite fille de Paquita qui découvre sur le tard l’histoire de sa propre grand-mère. À onze ans, cette dernière est obligée de fuir l’Espagne de Franco et découvre la guerre, l’exil forcé, les camps de détention, la peur, la violence, la solitude… Mais de cela, elle ne parle pas. Il faudra attendre quelques années avant sa mort pour que Paquita se mette enfin à raconter. Comme si l’échéance prochaine de la mort avait libéré le langage. Mais ses récits sont fragmentaires, ce sont seulement des bribes. Marie Llado se lance alors dans une enquête pour tenter de reconstituer l’histoire de sa grand-mère. Pas question d’en faire le récit linéaire, ni de tout dire. Il s’agit bien plus de raconter une trajectoire à partir de fragments qu’il s’agit de recoller, avec cette éthique familiale chevillée au corps : « une bonne histoire, c’est une histoire vraie enrobée de jolis petits mensonges ».

C’est à Pierre Delaup, musicien, auteur et metteur en scène, qu’elle confie les morceaux brisés de cette histoire. À partir de ce récit « flou », de ces anecdotes mi-croustillantes mi-tragiques, il invente un dispositif narratif sobre et efficace, capable de faire surgir de vraies épiphanies. Marine Lloda, l’interprète de ce seule-en-scène, hybride les je pour tenter de rendre à sa grand-mère, et, à travers elle, à tou.tes les exilé.es, leurs lettres de noblesse. Alternant adresse au public en son propre nom et moments de récits au nom de sa grand-mère, elle joue également tous les personnages rencontrés au cours de cette épopée. Qu’elle soit Paquita enfant ou âgée, Marco l’anarchiste, le père de Paquita, Marta de la Croix-Rouge qui lui sauve la vie ou Monsieur Ducret, un Français qui ne parle pas l’espagnol et recueille les parents de Paquita, à chacun, à chacune, elle donne une voix, un corps, une histoire individuelle qui s’articule à la grande Histoire. Avec pour seuls accessoires une malle en fer blanc, un tabouret haut, une chaise en bois, un montant mobile à croisillons recouvert d’un drap blanc, elle crée des tableaux qui s’enchaînent et s’enchâssent pour nous donner à vivre ce récit, en français mais aussi en espagnol, avec humour et gravité. Le travail de spatialisation du son et de bruitage élaboré de Pierre Delaup et Clément Vallon n’y est pas pour rien : qu’il s’agisse du tic-tac de l’horloge, de voix enregistrées, du bruit des avions et des bombes, tout est conçu pour créer un vrai paysage sonore, qui se déploie en parallèle des jeux de lumière, des choix musicaux et, bien sûr, du jeu de la comédienne qui est – il faut le dire – exceptionnel ! Marine Llado investit le plateau avec une énergie rare et fait feu de tout bois pour faire mémoire. Quand la mémoire familiale s’unit à celle qui hante les planches du théâtre, cela crée une synergie folle. À la toute fin du spectacle, Marine Llado pose une exigence pour ce spectacle : « être à la hauteur des exilés de demain ». Et le pari est tenu !

*****

La Fracture – Yasmine Yahiatène

Yasmine Yahiatène est une artiste belge pluridisciplinaire. Après s’être formée à la performance et la vidéo, elle porte avec La Fracture sa première création pour la scène : créée en 2022, elle a déjà connu une longue tournée internationale, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Roumanie. Dans ce seule-en-scène, Yasmine cherche à comprendre la fracture entre son père et elle, à la réduire, à trouver son propre chemin.

De ce père kabyle, né en Algérie, qui a quitté son pays au moment de la guerre d’indépendance, elle ne sait rien. Les seules traces qu’elle en a sont celles des archives vidéo familiales, sur de petites cassettes magnétiques. Alors, Yasmine Yahiatène invente un dispositif dynamique pour mener l’enquête familiale : le projet artistique est conçu comme un processus vivant permettant de faire apparaître les failles et de les appréhender pour, peut-être, parvenir un jour à mieux vivre avec elles.

Sur le plateau, Yasmine Yahiatène est déjà là quand nous entrons, elle trace des marques blanches au sol qui se révèleront assez vite être les contours d’un terrain de football. Elle dessine le terrain de jeu qui sera le sien pendant un peu moins d’une heure. Quand elle en a fini avec le dernier corner, elle enfile le maillot de Zinédine Zidane (numéro 10 !), branche une caméra analogique, insère une cassette et l’image se retrouve projetée sur l’écran en fond de scène : nous sommes le 12 juillet 1998, elle a huit ans et la France est à quelques minutes de remporter la finale de la Coupe du monde contre le Brésil. À l’instant où Emmanuel Petit marque le troisième but, toute la salle du Théâtre des Doms est en liesse, comme si revivre cette émotion de joie, vingt-sept ans plus tard, n’avait rien perdu de son actualité. Yasmine Yahiatène reprend alors son marqueur et indique sur le côté du but dessiné à jardin, France et sur celui à cour, Algérie. Premier décalage, surprise du léger contrepoint qui permet d’ amorcer le récit à venir.

Quand elle prend la parole, c’est du père de Zidane dont il est question, né en Algérie, à 120 kilomètres du village natal de son propre père. Tout au long du spectacle, le père de Zidane se voit convoqué comme un double paternel : il y a les pères qui ont été visibilisés par les succès de leurs enfants et les autres. Lorsqu’elle insère une nouvelle cassette vidéo, elle annonce le titre face public : « archives familiales 1990-2002 ». Le travail vidéo a été particulièrement soigné : tout est fait dans le montage de ces scènes de vie familiale pour faire apparaître progressivement les fantômes, les non-dits, le chagrin et la mélancolie. Que Yasmine soit bébé, ait trois ou dix ans, toujours les mêmes images de fête : on chante, danse, mange, fume, boit. Yasmine fait du ski, le sapin de Noël trône dans le salon, c’est une image d’intégration réussie qui nous arrive… Sauf que quelque chose en nous a bien enregistré la fréquence de plus en plus rapprochée des flûtes de champagne, des bouteilles d’alcool, des images de ce père dont on ne sait s’il se met en scène ou titube. Grésillements sur fond noir, l’image ne revient pas, il y a visiblement des interférences… Quand le net se fait, apparaît le père de Yasmine : il pleure. Non de tristesse, mais à cause de l’alcool.

Afin de tenter de comprendre les raisons de cette situation, Yasmine Yahiatène, entourée d’une équipe artistique transdisciplinaire, a imaginé un dispositif autour des traces graphiques et de la vidéo, permettant de remonter le temps, de sonder l’histoire familiale et – peut-être – de franchir la Méditerranée. Les projections vidéo ne sont pas les seuls doubles de ce qui se dessine sur le plateau : elles font apparaître d’autres traces, d’autres signes qui démultiplient la hantise perçue dans les archives familiales. La réalité de l’image se veut à la fois présence et absence, fixe et mouvement, réelle et spectrale.

L’image (photographique ou cinématographique) a ce pouvoir enchanteur de désenchanter le réel, ce pouvoir magique de dévoiler et de démasquer cette chambre noire qu’est le réel moderne. Elle le donne à lire comme un monde d’ombres et de spectres qui errent et survivent comme ils peuvent dans un temps et un espace d’après catastrophe. [...] L’image ne reproduit pas sous une forme visible une Idée, une thèse ou une vérité ; elle est le tracé spectral d’une vérité qui s’inscrit en toutes lettres en s’exhalant comme la fumée, l’écho ou un fantôme, de l’exposition brûlante du réel (3).

Sur le plateau, les images s’animent et ouvrent à de nouveaux espaces imaginaires pour permettre au public d’explorer un monde en pleine transformation, qui n’est plus seulement celui de la famille de Yasmine, mais se veut celui de celles et ceux qui reconnaissent ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien dans leur propre histoire… Yasmine Yahiatène n’aura jamais de réponse directe à ces questions : son père est décédé le 12 juillet 2021 alors qu’elle travaillait déjà sur le spectacle depuis un an. Mais elle construit ses propres réponses : ce spectacle est en réalité un work in progress et trouvera un point d’orgue le 12 juillet 2026, lorsqu’elle montera dans l’avion pour rejoindre Alger, prendra un bus, puis un taxi et arrivera enfin devant la maison que son père a quittée quand il était enfant. Peut-être que là, les fantômes parleront, car, le travail qu’elle a engagé – artistique, familial, intime – est aussi éminemment politique.

*****

Marine Llado et Yasmine Yahiatène font partie de la génération des petits-enfants de celles et ceux qui ont connu la guerre et l’exil et ne s’en sont jamais vraiment remis. Leurs propres enfants n’ont jamais parlé, car leurs parents n’ont dit mot. Ils ont dû apprendre à vivre avec les silences et les fantômes. La génération suivante a choisi de briser les tabous, de rompre les silences et de reconstruire pas à pas l’histoire qui n’est pas encore la leur, mais qui est en passe de le devenir. Que des femmes, comme Marine Llado et Yasmine Yahiatène, s’en emparent, est une grande joie ! Qu’elles les portent sur la scène du théâtre en est une autre. Car elles prouvent que le théâtre est à même de s’emparer des inquiétudes de notre temps, de s’y confronter activement et de recréer de l’agentivité.

Notes :

(1) Sandrine Blanchard, « Festival d’Avignon : le seul-en-scène en haut de l’affiche du "off" », Le Monde, 2 juillet 2024, consulté le 17 juillet 2024

(2) Dominique Viart, « Filiations littéraires », in D. Viart (dir.), États du roman contemporain, Paris, Éditions Minard, « coll. Écritures contemporaines », 1999, p. 121.

(3) Françoise Proust, Point de passage, Paris, Kimé, 1994, p. 140-141.