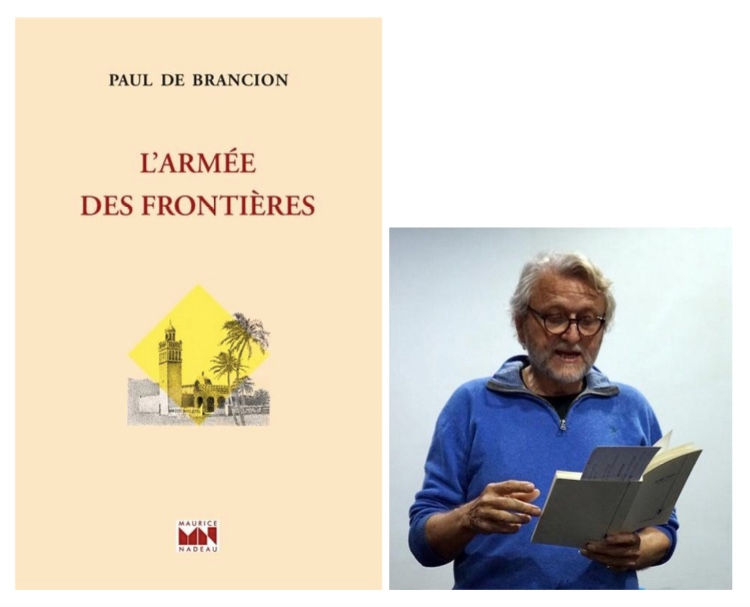

Paul de Brancion : Un épisode inattendu de la guerre d’Algérie (L’Armée des frontières)

- Christiane Chaulet Achour

- 18 juin 2025

- 10 min de lecture

« Même si Ïssa est un personnage créé de toutes pièces, le roman L’armée des frontières reprend de nombreux traits d’agents ayant véritablement été les acteurs de ce combat de l’ombre, vrais protagonistes de cette guerre secrète »

L’auteur, Paul de Brancion a déjà à son actif plusieurs romans qui rencontrent un public certain. Dans cette nouvelle fiction, il s’empare, à mi-chemin du document et de la fiction, d’une séquence peu connue de la guerre d’Algérie, il serait plus juste ici, étant donné l’engagement du protagoniste, de parler d’une séquence de la guerre d’indépendance algérienne. C’est dire, que cette guerre entre la France et l’Algérie (1954-1962) n’a pas fini de solliciter l’imaginaire des romanciers tant elle renferme des épisodes méconnus et des personnages hauts en couleur.

Celui-ci est particulièrement étonnant. A l’ouverture, le roman commence dans un lieu du désert algérien : « J’étais répétiteur coranique à la mosquée de Béchar. J’enseignais aux enfants à psalmodier les sourates du Coran, ils posaient des questions sur Dieu, la vie, la mort, j’y répondais du mieux possible. J’apprenais beaucoup et trouvais là une véritable satisfaction ».

L’échange avec les enfants est animé et porte sur la mort et les rites qu’il faut observer avant d’enterrer le décédé. Après cette ouverture qui ne laisse pas deviner l’identité de ce maître coranique, on passe dans un autre temps : on prévient un certain M. Walther que sa femme vient de mourir dans un accident de voiture. On n’est plus à Béchar mais au Danemark. Son identité est alors déclinée : « un Arabe occidental (…) j’étais franco-allemand, d’origine algérienne ». Il enseigne au Danemark :

« Je suis Ïssa Walther, né à Sidi-Ferruch, mère algérienne, Asrar Toufik, et père officier allemand, Aloïs Reuss, attaché militaire au consulat d’Alger ». Ce géniteur a disparu avant même sa naissance et il a été élevé par l’époux de sa mère, Heinrich Walther, « sous-officier dans un régiment d’élite de la légion étrangère ». Le couple et Ïssa ont quitté l’Algérie pour Paris alors qu’il avait douze ans ; plus tard ils ont vécu dans différentes villes de la RFA. A Heidelberg, il est recruté par la BND, Service fédéral du renseignement, pour être envoyé en Algérie comme « agent dormant » : il devra renseigner la BND et aider le FLN « à retourner des légionnaires français ». Ces premières informations seront complétées par la suite. Trente chapitres et une postface composent ce roman : ces chapitres sont courts et très vivants grâce à de nombreux dialogues et des passages plus méditatifs.

Dès le second chapitre, on apprend que ce service d’ « agent dormant » a duré quatre ans et que l’expérience est racontée depuis le Danemark où Ïssa Walther vit désormais. Ce sont ses nombreuses compétences qui sont mises en avant : sa connaissance de plusieurs langues dont l’arabe, son enfance algérienne et ses performances lors de la formation militaire qu’il a suivie : « J’accepte. C’est le pays de mon enfance. Mourir ne me fait pas peur, vivre en vaincu, si. Je suis une tête brûlée, j’ai soif d’action. Je me dis que la lumière sera au bout du chemin ».

Des sourates du Coran et leur interprétation ainsi que les Ecrits spirituels d’Abd-el-Kader sont présents et cités dans quasiment la moitié des chapitres : soit lorsqu’une leçon avec les enfants à la mosquée est longuement rapportée, soit quand ils essaiment les péripéties et les réflexions du protagoniste : c’est une des originalités de ce roman de faire de cet homme, un répétiteur à l’école coranique de Béchar, comme « couverture » pour les autorités françaises : il y a une insertion et des citations du Coran, et par voie de conséquence de l’islam, inhabituelles dans un roman français ; ce sont elles qui font partager au lecteur la spiritualité d’Ïssa qui cohabite avec son engagement insolite.

Nous suivons son parcours entre le Maroc et l’Algérie jusqu’à son arrivée à son poste d’observation. Il débarque au Maroc, à Tétouan où il est reçu par son premier contact, Wilhelm, avec lequel il se retrouve à Fès puis à Oujda. Sa mission se précise : « Les services de Franz Vechta, alias Mustapha, auquel tu auras l’honneur d’appartenir sont assaillis de demandes d’Allemands et d’Autrichiens, candidats au retour vers la mère patrie. Ta mission est de faciliter et d’organiser, poursuivre et intensifier ce mouvement ».

Reçu par Franz Vechta, alias Mustapha, « le maître déserteur », il est adoubé provisoirement car il doit aussi être accepté par le FLN en la personne du Colonel Boussouf, «chef du renseignement, des transmissions et des écoutes » . Donc d’Oujda, il est emmené à Oran et rencontre ce haut responsable du FLN. Au passage, Wilhelm l’informe des luttes au sein du FLN et de l’exécution d’Abane Ramdane : « Le pouvoir est dans les mains des militaires. Boussouf est un des éléments majeurs du dispositif » et son guide ajoute : « Boussouf a l’esprit précis, on le surnomme « la virgule ».

La rencontre se fait, à Oran semble-t-il : « Boussouf a un visage carré, un peu poupin, des lunettes aux verres fumés. Un corps massif, des lèvres sensuelles. Il bouge avec rapidité. Ses mains sont soignées et manucurées, puissantes, larges. Il porte un costume mal coupé, un peu fripé, chemise blanche ouverte, ventre plat d’un homme d’action ».

Abdelhafid Boussouf, alias « Si Mabrouk », surnommé aussi « L'Homme de la virgule » (1926-1980),

militant nationaliste algérien, rôle décisif dans la naissance des services de renseignements algériens.(Wikipédia)

Ïssa est accepté et part en train pour Béchar. Ceux qui l’ont recruté connaissent sa curiosité pour l’islam et sa fréquentation, enfant, de l’école coranique. A Béchar, il doit naviguer dans trois directions : remplir au mieux sa fonction de maître du Coran, ce qu’il fait en ayant passé des heures à la bibliothèque de la mosquée ; fréquenter le Café Vignaud pour repérer les légionnaires susceptibles de déserter ; participer à des missions avec l’ALN.

Sa première fonction permet au romancier d’inscrire le Coran comme une citation vraisemblable mais aussi comme l’espace mental d’Ïssa ; les citations sont soigneusement choisies et commentées et allient sagesse, interrogation et poésie. La seconde permet d’esquisser ses relations avec deux femmes et, particulièrement, avec Ouiza. La troisième informe le lecteur de sa préparation militaire avec les soldats de l’ALN, « la chasse à l’homme » pour traquer des déserteurs parmi les Algériens, la visite de l’usine d’armements de l’ALN, de Bouznika-Temara, visite de contrôle demandée par Boussouf. C’est au cours d’une mission qu’il est grièvement blessé et soigné à l’hôpital de Kenadsa. Pour sa convalescence, on le fait héberger dans la pension de famille Benattal ; cela permet une incise sur les juifs de cette région.

Un autre scandale de l’époque, soigneusement caché, est celui des essais nucléaires dans le Sahara. Un certain Sébastien Ténèbres entre en contact avec lui pour que soient exfiltrés parmi les soldats français, ceux qui ont été contaminés. Est évoqué aussi le putsch des généraux en avril 1961 et les luttes au sein de la résistance algérienne : « Entre Krim Belkacem, les historiques du GPRA et l’Etat-major, ses jeunes officiers socialistes, le groupe d’Oujda, c’est la guerre. Boussouf, ancien mentor de Boumédiène, manoeuvre, il tient l’armée des frontières disciplinée, fraîche et intacte. Il se sait puissant, se tait, attend l’heure du combat fratricide ».

Ïssa voudrait bien sortir de ce guêpier : il va partir, lui aussi avec le groupe qui fuit les essais nucléaires. Il retrouve Wilhelm : en réalité l’OAS veut sa peau « ils mettent le paquet. Ta mission en Algérie est terminée ».

Le dernier mot de la fiction est donné à Simon Benattal. En quittant la pension, Ïssa s’était approché de lui en train de scruter le ciel :

« - Que voyez-vous Simon ?

D’une voix douce, en fermant les yeux, il m’a répondu :

-Mon cher Ïssa, je vois, le divin néant qui gouverne le monde ».

***

Paul de Brancion a gagné son pari d’intéresser le lecteur d’aujourd’hui à ces faits et acteurs anciens, méconnus, de la guerre algérienne de décolonisation. Si on ralentit parfois sur les leçons coraniques, en règle générale, cette fiction se lit bien et dévoile une complexité que toute guerre doit nourrir. Et du côté algérien, il a voulu aussi approcher la figure de Boussouf « créateur du MALG, service de renseignement du FLN ».

Ayant participé, en novembre 1993 à la marche dans la forêt de Tikjda en l’honneur de Mustapha Müller qui venait de mourir, j’ai été très intéressée par les masques et les détours de la fiction. Il faut dire que le travail de comparaison entre document et fiction est grandement facilité par la « Postface explicative » qui termine l’ouvrage.

Le romancier signale ce qui l’a alerté et qui lui a donné le désir de ce roman : un article de Jacques Follorou sur les assassinats ciblés par l’Etat français pendant la guerre d’Algérie, dans Le Monde du 5 septembre 2017 : « Un document signé Jacques Foccart établit la pratique des assassinats ciblés de l’Etat français », article qu’on peut lire sur le net : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/05/enquete-sur-un-permis-de-tuer-signe-jacques-foccart_5181120_1653578.html

Si Franz Vechta emprunte son parcours à Winfried Müller dit Si Mustapha, le romancier n’en n’a pas fait son protagoniste. Celui-ci, Ïssa, il l’a inventé, au carrefour de plusieurs inspirations : « Il a une identité multiple, soldat rigoureux et entraîné, et être spirituel, sensible, fervent lecteur de textes théologiques. Il est à la fois homme d’action et amoureux de la sieste, de la contemplation, d’ailleurs le livre a eu longtemps pour titre " la possibilité d’une sieste" ».

Le romancier a beaucoup lu et donne ses références. Mais il a voulu reprendre aussi « de nombreux traits d’agents ayant véritablement été les acteurs de ce combat de l’ombre, vrais protagonistes de cette guerre secrète : Wilhelm Schulz-Lesum, Winfried Müller devenu officier dans l’Armée de Libération Nationale sous le nom de Si Mustapha Müller ».

On trouve une notice biographique le concernant dans le dictionnaire de Rachid Khettab, Les Amis des frères - Dictionnaire des soutiens internationaux à la lutte de libération nationale algérienne (Boudouaou, éditions Dar Kettab, 2012) : « Winfried Müller, 1926-1993 ». Les informations données sont confirmées par son ami Ulrich Ferdinand Knop - Ait Ali Oudia qui a contribué à la formation des services de transmission du Colonel Boussouf ; les deux hommes se connaissaient bien car c'est Müller qui l'a fait déserter de la Légion. Comme Mustapha Müller, il est resté en Algérie après l’indépendance, y a fait sa vie familiale et professionnelle. Outre cet Ali-Aït-Oudia, d’autres Allemands, ayant rejointla résistance algérienne à la colonisation soit pour le ravitaillement en armes, soit pour le réseau de désertion, sont recensés dans ce dictionnaire : Rudi Arndt, Whilhelm Beisner, Walter Möller, Otto Schlüter. Il est intéressant de consulter aussi l’ouvrage de JP. Cahn et KL Müller, La République fédérale d’Allemagne et la guerre d’Algérie - 1954-1962 (éd. Le Félin, 2003) :

Si Mustapha Müller était Autrichien, résistant antinazi et militant anticolonialiste. Il ne faisait pas partie du MALG mais était responsable du réseau des désertions, réseau d’exfiltration de légionnaires déserteurs. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'était installé en RDA qu'il a quittée pour rejoindre Paris en raison de divergences avec les staliniens. C’est là qu’il a eu des contacts avec le FLN.

En 2016, Dans la série, « Les oubliés de l'histoire » de Radio France, un documentaire de 26 mn lui a été consacré, « Si Mustapha Müller, le maître déserteur » par Lorenz Findeisen et Jean-Yves Le Naour. On peut remarquer que, dans le roman, quand Ïssa est introduit dans le bureau de Franz Vechta, celui-ci est nommé « le Maître déserteur ». Il a bien été l’objet de différents attentats de La Main Rouge, groupe contre-terroriste de l’Etat français. Dans le roman, c’est l’OAS qui veut la peau d’Ïssa. De même, quand Ïssa est envoyé en mission pour vérifier le fonctionnement de l’usine d’armements au Maroc, on peut reconnaître dans « le grec Dimitri Livieratos », Roberto Muniz (Mahmoud l’Argentin), responsable de cette usine clandestine de fabrication d’armes, gérée par le MALG, près de Kenitra ; celui-ci restera aussi en Algérie, après 1962.

Contrairement à Ïssa, Mustapha Müller n’est pas reparti d’Algérie après l’indépendance, il y est resté, a occupé différents postes aux ministères de la jeunesse, de l’Information, de la Jeunesse et Sports ; il a été directeur technique national des sports de montagne et créateur du Parc National du Djurdjura puis de celui du Tassili N’Ajjer. A la retraite en 1988, il s’est consacré à la protection de la nature et de l’environnement : « Forestier de formation, il s’occupera jusqu’à 1979 des sports de montagne, avant d’être nommé inspecteur général des Parcs nationaux et des zones protégées. Il a beaucoup fait dans le domaine forestier ».

Plus récemment, le 11 septembre 2022, on peut lire dans la presse algérienne : « Hommage à Mustapha Muller, militant écologiste et moudjahid : Un défenseur des espaces naturels » :

« Une plaque commémorative à la mémoire du concepteur des parcs naturels en Algérie, le moudjahid Winfried Mustapha Müller, a été installée au niveau du pont portant son nom sur les hauteurs du massif occidental du Djurdjura. Cette louable initiative est l’œuvre du groupe de randonneurs de Tala Guilef-Boghni, récemment mis en place ». C’est une importante opération de réhabilitation du pont, situé à 1.700 mètres d’altitude, qui facilite le déplacement aussi bien des personnes que des troupeaux en transhumance. «Après la restauration du pont le groupe de randonneurs de Tala Guilef-Boghni a procédé vendredi dernier à la pose d'une plaque commémorative pour rappeler le rôle, ô combien précieux, de ce combattant de la liberté et militant engagé, jusqu'à son décès en 1993, pour la protection de la nature». Plusieurs films documentaires sur la faune et la flore algérienne sont aussi à son actif. Il avait également écrit plusieurs contributions portant sur la protection de la biodiversité dans la presse nationale, principalement dans le quotidien El Moudjahid.

Si on est intéressé par l’armée des frontières, son organisation et le poids qui a été le sien dans l’Histoire algérienne, on peut lire avec grand intérêt les mémoires de Mokhtar Moktefi, J’étais français-musulman - Itinéraire d’un soldat de l’ALN (Alger, Barzakh, 2016, 341 p.) et particulièrement la dernière partie « Soldat de l’ALN - Les transmissions » en écho au parcours d’Ïssa imaginé par Paul de Brancion et aux figures de responsables comme Boussouf et Boumédiène..

Dans son Histoire de la guerre d’Algérie, Benjmain Stora écrit - et notre roman s’en fait l’écho : « L’assassinat d’Abane Ramdane en décembre 1957 (l’organisateur du congrès de la Soummam, qui avait préconisé la suprématie des "politiques" sur les "militaires"), décidé par d’autres dirigeants du FLN, ouvre la voie à la domination politique de "l’armée des frontières" sur le nationalisme algérien, cette armée qui, à la suite de l’édification des barrages le long des frontières tunisienne et marocaine, campe à l’extérieur du territoire algérien. Dirigée par Houari Boumediene, son poids, son rôle vont en s’agrandissant à partir de 1958 ». (La Découverte, collection « Repères », 2004).

Le roman de Paul de Brancion nous invite, une fois encore, à apprécier les échanges et les transformations entre fiction et document. On sait qu’on ne peut prendre pour argent comptant tout ce que raconte une fiction mais elle reste indispensable pour alerter sur des faits, des acteurs, une période historique dont, bien souvent, les conséquences ne sont pas terminées. La fiction met ainsi sur la voie d’un savoir à mieux connaître.

Paul de Brancion, L’Armée des frontières, éditions Maurice Nadeau, septembre 2025, 188 p., 19 €