Frantz Fanon, héritages…(1925-2025)

- Christiane Chaulet Achour

- 19 mai

- 12 min de lecture

« […]

je t’énonce

FANON

tu rayes le fer

tu rayes le barreau des prisons

tu rayes le regard des bourreaux

guerrier-silex

vomi

par la gueule du serpent de la mangrove »

(Aimé Césaire, Moi, laminaire)

L’île de la Martinique a offert au XXe siècle deux figures incontournables pour qui veut comprendre les mouvements profonds qui l’anime et lui ont imprimé une empreinte durable : Aimé Césaire et Frantz Fanon. Le premier est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe et le second, douze années plus tard à Fort-de-France, le 20 juillet 1925. Tous deux ont marqué celles et ceux qui les ont côtoyés par leur charisme et leur force, par leur présence. Ainsi le maître de Fanon en psychiatrie, François Tosquelles – psychiatre, émigré espagnol antifranquiste dont Fanon devient le disciple –, invité à témoigner en 1975, déclarait : « Toujours il est resté parmi nous, il occupe notre mémoire comme il occupait l’espace. Il interpellait ses interlocuteurs de son corps et de sa voix. […] Sa présence suscitait votre propre engagement critique, et sa fraternité agissante posait d’emblée la saisie lucide de la différence. » Alice Cherki a écrit, en ce qui la concerne, dans son Portrait, en 2000 (réédité en Seuil-Points) : « La présence intense de son corps et de sa voix, son attention soutenue et exigeante aux autres, son rapport permanent avec son propre verbe, à la fois travaillé par lui et le travaillant […] sont des constantes pour ceux qui ont connu Fanon ».

Un « échange » involontaire entre l’expert es-Algérie, le journaliste Kamel Daoud (KD) et Olivier Fanon, le fils de Frantz, a par deux fois mis le penseur de l’anticolonialisme au cœur de l’obsessionnel besoin de KD de tacler LFI, l’Algérie, le FLN, les islamistes en un tir groupé proche de la caricature, dont on doute qu’il soit un hommage à ce penseur.

Bref rappel : Le 6 juin 2024, KD a publié dans Le Point une chronique dont le but était de faire d’une pierre deux coups (au moins deux !), sous le titre : « Pourquoi les Insoumis ne sont pas des héros en Algérie ».

Il introduit, tout d’abord une interprétation du port du drapeau algérien sur un survêtement d’un quidam algérien : celui-ci, quand il arbore ce signe veut signifier, dit-il, « l’appartenance, le rêve de racines ou le refus de la francité excluante ». Second temps de "l’attaque" : Quand un député insoumis coud en même temps le drapeau algérien et le drapeau palestinien avec en plus son écharpe tricolore, c’est une manipulation pour obtenir les voix des musulmans aux prochaines élections, « pour atteindre le pouvoir à la Trump » [On saluera le condensé des éléments de l’argumentation, chaque mot ayant son pesant de… poudre).

Mais en Algérie, ce geste fera choux blanc car, quel que soit le bord politique, (Tiens donc il y a une pluralité d’opinions en Algérie ?) n’accueillera pas ce geste politique du député français qu’il reçoit comme celui d’un agitateur et surtout qui s’est fait son opinion sur le « casting décolonial » : « le bonhomme LFI reste un Français et ne sera jamais un héros » car l’Algérien « a construit son présent sur une dualité essentielle entre le français et l’algérien » (les minuscules sont du chroniqueur). En effet, en Algérie, « un nouveau puritanisme identitaire de la mémoire de la décolonisation tolère à peine les noms des Français algériens qui ont combattu du côté du FLN ». L’appel du 1er novembre a été dans ce sens : les islamistes parlent bien de djihad. Le mantra : un Algérien ne peut être que musulman comme l’avait déclaré un ministre des Affaires religieuses : « ceux qui ne sont pas musulmans sont des ‘résidus’ ». Le chroniqueur poursuit : la méfiance est bien partagée vis-à-vis de ces « masques noirs, peaux blanches ». On ne leur donne pas leur place et on les nomme « Les Amis de l’Algérie ». D’ailleurs pour avoir droit à une sépulture en Algérie, Fanon a été enterré sous un prénom arabe et non à El Alia, au carré des martyrs alors qu’il a aimé l’Algérie passionnément.

Ainsi, KD parodie le titre du premier essai de Fanon, se permettant ainsi de dévaloriser le penseur (une parodie est au moins une chiquenaude et, au plus, une dévaluation). Par ailleurs on peut s’interroger : ou KD ne connaît pas l’histoire des obsèques de Fanon, ou il distord les faits pour son argumentation ? Cette question de l’intégration à une nation auto-crispée sur une identité monolithique qui avait été malmenée par la colonisation (ce n’est pas une excuse mais une explication) d’éléments hétérogènes par rapport à une « identité nationale » frileusement définie, est une question qui demande plus qu’un jeu de mots et une distorsion de la réalité. Pierre Chaulet, ami de Fanon, a parlé lui, « d’alluvions de l’Histoire ». Il faut apprécier aussi la référence aux islamistes et au djihad. C’est l’occasion de relire l’appel du 1er novembre pour ne pas faire une confiance aveugle à KD. On sait puisque le débat est d’actualité en France, la difficile définition d’une identité nationale par rapport à la bi- ou tri-nationalité. Le chroniqueur sait bien que lui-même ne sera jamais totalement reconnu en France comme Français.

Olivier Fanon a envoyé une lettre de mise au point à la rédaction du Point, comme droit de réponse : le journal a refusé de la publier réduisant l’échange à des correspondances personnelles.

Le 2 mai 2025, KD revient sur le sujet dans sa chronique, « Pourquoi “Fanon” sera interdit en Algérie » : « Le Prix Goncourt a vu Fanon, un biopic qui relate la vie du psychiatre martiniquais, compagnon de route de la révolution algérienne. Un film critique qui n’est pas estampillé FLN ». Cette fois, Olivier Fanon n’essaie pas d’user d’un droit de réponse – après tout, c’est le film de Jean-Claude Barny – mais publie une lettre par la voie des réseaux sociaux : « Bis repetita, le 2 mai 2025, notre talentueux et non moins fidèle chroniqueur, poursuit sa thérapie et s’engouffre dans une analyse post-coloniale d’un Homme, Fanon, qui doit réellement lui provoquer des insomnies récurrentes ». Olivier Fanon conclut : « maintenant je m’adresse à lui en ma qualité d’héritier, puisqu’il me qualifie ainsi, oui, je le revendique, je suis le fils de Frantz Fanon, fils du Chahid Fanon ». Il énonce les amalgames habituels dont la mention du nom de Fanon est le prétexte.

Je ne m’attarderai pas plus sur cette chronique car, contrairement à ce qu’affirme KD, le biopic est diffusé avec parcimonie et dans la région française lointaine où je réside il n’est pas programmé dans les salles de cinéma. Ce qui m’intéresse est de voir qu’une fois de plus, Fanon est le prétexte à accabler l’Algérie : est-ce cela l’héritage de Fanon ? Faut-il le convoquer pour tacler LFI et l’Algérie réduite au FLN et aux islamistes ?

J’ai pensé qu’il n’était pas inutile de donner aux lecteurs de Collateral qui s’intéressent à cette figure historique, le récit de ses obsèques, celles qui ont conduit le cortège funéraire à Aïn Kerma dont Olivier Fanon a parlé avec pertinence.

Le Soir d’Algérie, 01.11.2021 -Une délégation de haut rang

rend hommage au moudjahid Frantz Fanon

Carré des Martyrs de la commune d’Aïn-el-Karma

Olivier Fanon au premier rang

Frantz Fanon meurt à 36 ans, en 1961, en pleine force de l’âge, atteint d’une leucémie depuis plusieurs mois, avec une grande lucidité sur son état et le sentiment accéléré de l’urgence de ce qu’il doit faire et, en particulier, le « bouclage » de son dernier ouvrage, Les Damnés de la terre. Décembre 1961, la guerre continue en Algérie, les accords d’Evian vont se faire quelques mois plus tard et les six mois qui suivent sa mort seront parmi les plus violents de ces sept années de guerre. Fanon a été dans l’équipe d’El Moudjahid, journal bi-mensuel, organe central du Front de Libération Nationale, avant d’être envoyé en Afrique représenter le GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne). On y trouve le récit de ses obsèques (El Moudjahid, reproduction intégrale en 3 Tomes, Belgrad, Yougoslavie, été 1962. N° 88, Tome 3, pp. 646-651 et n°89, p. 671 et sq.), sous le titre : « Frantz Fanon, notre frère » qui commence donc par le rappel de la date de sa mort, le 6 décembre à Washington, et sa dernière fonction, « ancien chef de la Mission du GPRA à Accra ». Suit une biographie qui ne retient de la vie de Fanon que ce qui le rattache à l’Algérie. Cette présentation se termine ainsi : « Jusqu’à la dernière heure, le frère Frantz Fanon aura assumé son rôle d’intellectuel révolutionnaire. Sa mort est une perte irréparable pour la Révolution algérienne, pour l’Afrique et pour le mouvement anticolonialiste. L’équipe du Moudjahid dont il a fait partie pendant plus de trois ans, n’oubliera pas ses analyses pénétrantes, ses interventions vigoureuses, la puissance de ses convictions. Elle souffre tout particulièrement du vide qu’il laisse parmi ses frères algériens ».

Sous le sous-titre, « En terre algérienne… », suit heure par heure le déroulement des 11 et 12 décembre 1961. A 14h.30, arrivée de l’avion spécial, à Tunis-El Aouina, transportant sa dépouille. Le cercueil est porté par un groupe de jeunes Algériens dans le Salon d’honneur de l’aéroport. Militants, membres du GPRA sont là : « des femmes pleurent ; des jeunes hommes, de rudes combattants ne cherchent pas à maîtriser leur émotion ». Des représentants de nombreux pays sont présents. Des télégrammes du monde entier affluent. A 15h., le cercueil est au siège du GPRA à Tunis : « Dans une pièce tendue de drapeaux algériens, les premières couronnes s’amoncellent sur le cercueil. Silence lourd. Une profonde émotion règne dans cette foule de frères et d’amis qui défile maintenant. Certains signent le registre ouvert à la porte. D’autres y écrivent quelques lignes émouvantes : la signature de l’ambassadeur voisine celle du militant, la sympathie du résistant camerounais s’exprime à côté du témoignage du combattant algérien. » Le 12 décembre, s’ébranle le cortège d’une vingtaine de voitures qui suivent le cercueil dans une ambulance vers l’Algérie, près de la frontière tunisienne, selon le vœu de Fanon : « 9h. 40 […] Jusqu’à la sortie de Tunis, devant le cortège, les travailleurs s’arrêtent, des hommes et des femmes s’inclinent, soldats et policiers saluent. C’est la "montée" vers les frontières. Dans chaque agglomération, réfugiés ou anciens combattants algériens sont là et se figent au garde-à-vous, tandis que passe le convoi. » Celui-ci arrive à Ghardimaou à 12h30 dans la cour d’un hôpital de campagne de l’ALN. « La dépouille est saluée par un détachement […] Le cercueil est pris en charge par l’ALN ; il ne sera suivi que d’un petit groupe de militants. » C’est à 14h. 30 qu’il arrive sur la frontière algérienne :

« Deux sections de l’ALN rendent les honneurs à l’entrée du cercueil sur le sol national. Le cercueil est posé sur un brancard fait de branches, et il est soulevé, transporté à flanc de coteau par quinze djounouds. Une marche étonnante commence dans la forêt, tandis que vers la crête et dans le vallon, deux colonnes de soldats de l’ALN assurent la protection de part et d’autre du sentier où chemine le convoi. La forêt majestueuse, le ciel éclatant ; la progression se fait dans le silence et le calme absolu, tandis que se relayent les porteurs. Dans la vallée, plus au Nord, on entend tonner le canon. Dans le ciel, passent très haut deux avions. La guerre est là, toute proche, et en même temps, ici, c’est le calme, un cortège de frères venus accomplir la dernière volonté d’un des leurs ». Les soldats de l’ALN sont sous le commandement d’un certain capitaine Chadli Bendjedid, chef de bataillon de l’ALN en Tunisie, non loin de la frontière algérienne

« 15h. 45 – Dans un cimetière de « chouhada ». Sur le lieu même d’un ancien accrochage aujourd’hui en territoire libéré, la fosse est là, soigneusement préparée. Un commandant de l’ALN prononce en arabe le dernier adieu au frère Frantz Fanon, que tous ici connaissent (il y a trois mois, il était venu passer plusieurs jours dans l’ALN pour travailler encore et parler de l’Afrique). » L’article donne ensuite la traduction intégrale de ce discours.

« 16h. – C’est fini. Le cercueil repose sur un lit de branches de lentisques ; au-dessus, des rondins de chênes-lièges. En cette fin d’après-midi, le soleil décline. Au loin, on devine la plaine dont nous séparent des crêtes douces, bleutées dans la lumière ouatée de l’hiver. Tout respire la beauté et le calme. Le dernier vœu de Frantz Fanon est accompli : il repose parmi ses frères, en terre algérienne. »

Avant les extraits des Damnés de la terre introduits sobrement par une présentation commençant par la fameuse injonction de Fanon : « Il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf… », le texte intégral du discours d’adieu prononcé par le Vice-Président Belkacem Krim est reproduit. En 2000, dans son ouvrage, Alice Cherki témoigne de l’absolue sincérité, au-delà du langage conventionnel de ce rite, de tous les « acteurs » de ces funérailles nationales et qu’elle apprit, « quelque temps plus tard, que ce dernier voyage […] avait été d’une grande sérénité et d’une étrange beauté ».

Funérailles « nationales » donc, d’une « Nation » en train de naître et qui s’impose sur la scène internationale quelques mois plus tard, d’une « Nation » choisie et non imposée par les hasards de la naissance ou ceux de l’Histoire de l’île. Funérailles qui traduisent ferveur et respect vis-à-vis de Fanon et qui ne sont pas celles d’un inconnu ou d’un combattant anonyme de l’indépendance algérienne, marginalisé parce que non-musulman. En pleine lutte, funérailles dans la sérénité et le recueillement. Pour le Martiniquais d’origine, Frantz Fanon, des obsèques officielles algériennes avec tous les honneurs, d’un pays en espoir de nation et avec les hommages des officiels algériens ou étrangers mais aussi des anonymes ; au bout d’une course de météore, suspendue dans cette sépulture algérienne.

Le choix du combat algérien contre le colonialisme, Fanon l’a fait lorsqu’il a soigné à l’hôpital psychiatrique de Blida où il a été nommé. Un extrait, simplement de sa « Lettre à un Français » datant de 1956, témoigne à la fois de sa prise de conscience et de la force de son verbe. S’adressant à cet ami français qui a décidé de quitter l’Algérie :

« […]

Inquiet de l’Homme mais singulièrement pas de l’Arabe.

Soucieux, angoissé, tenaillé.

Mais en plein champ, ton immersion dans la même boue, dans la même lèpre.

Car pas un Européen qui ne se révolte, ne s’indigne, ne s’alarme de tout sauf du sort fait à l’Arabe.

Arabes inaperçus.

Arabes ignorés.

Arabes passés sous silence.

Arabes subtilisés, dissimulés.

Arabes quotidiennement niés, transformés en décor saharien Et toi mêlé à ceux :

Qui n’ont jamais serré la main à un Arabe.

Jamais bu le café.

Jamais parlé du temps qu’il fait à un Arabe.

A tes côtés les Arabes.

Ecartés les Arabes.

Sans effort rejetés les Arabes.

Confinés les Arabes.

Ville indigène écrasée.

Ville d’indigènes endormis »

Fanon s’est voulu maître du choix de sa résidence, différente de celle de l’origine. Il a dépassé les frontières de l’île non par rejet des origines mais par volonté de mieux comprendre le processus de déshumanisation de l’opprimé à l’échelle mondiale. Comme l’écrit Alice Cherki : « Fanon, dans sa conception d’un sujet libéré, savait le piège de ce retour à l’origine aussi bien culturellement que politiquement […] il pensait une identité en mouvement, forcément altérée par les situations, que ce soit en Algérie, aux Antilles ou ailleurs. Il avait de même traversé et travaillé sa propre négritude qu’il n’oubliait jamais, tant il avait du mal à s’absenter du regard des autres. Mais il avait mis en question le danger de repli inscrit dans le concept de négritude, lié à une essentialité, renvoyant à une origine à l’abri du temps et de l’histoire ».

6 décembre 1961, Fanon meurt à New-York et sa dépouille est ensevelie en terre algérienne, « sa » terre d’élection. Le « guerrier-silex » a 36 ans. Comment pourrait-on qualifier le passage de frontières de ce corps ? Est-on déjà dans la post-colonie et dans l’affirmation du dépassement des racines pour choisir son lieu dans le monde ? Un appel aussi à l’Europe pour qu’elle regarde son Histoire en face : « Si nous voulons répondre à l’attente des Européens, il ne faut pas leur renvoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée », lit-on dans Les Damnés de la terre.

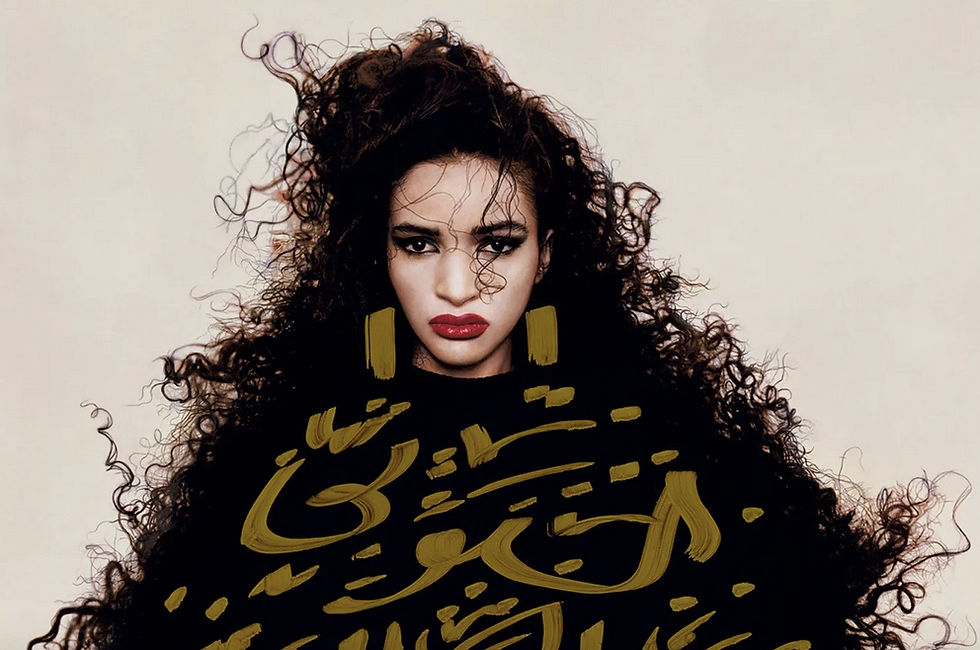

La vie étonnante et singulière de Frantz Fanon fascine écrivains et créateurs. Chacun choisit son ange d’attaque pour transmettre le Fanon qui l’a inspiré ou… peut-être ( ?) exaspéré !... Toutefois, ce qui devrait fasciner, c’est la relecture de son œuvre et ce qu’elle nous apprend sur notre monde. Pour ma part, j’ai édité à Alger (Casbah éditions) un ouvrage Dans le sillage de Frantz Fanon, en 2019 dont le beau portrait du penseur en couverture est du peintre algérien Denis Martinez, diffusé déjà lors de la Rencontre Internationale d’Alger en 1987.

En attendant de voir le film de Jean-Claude Barny, mais aussi celui d’Abdenour Zahzah, non diffusé en France, on peut voir, au moins en DVD des films précédents.

« Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital Blida-Joinville au temps où Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 », film documentaire d’Abdenour Zahzah , 2024. Le titre donne clairement l’objet de son propos.

Dès 2001, un beau documentaire de Cheikh Djemaï, Frantz Fanon, une vie, un combat, une œuvre. Algérie/France, 52 mn. France Télévisions, Cinquillo Films

En 2002, Abdenour Zahzah et Bochir Ridouh, Frantz Fanon, Mémoire d’asile, Algérie-France, Documentaire/Vorster sur l’Hôpital psychiatrique de Blida.

En 2011, Jérôme-Cécil Auffret, Frantz Fanon, un héritage sans frontières, une coproduction Beau comme une image, Beau comme les Antilles et France Télévisions : « F. Fanon est devenu un « repère » pour les psychiatres qui travaillent sur les pathologies liées aux troubles de l’identité et aux chocs culturels ».

En 2018, Hassane Mezine, Fanon hier, aujourd’hui : « le parti pris du documentaire est de donner a parole à des personnes qui ont fréquenté Frantz Fanon de son vivant. […] Les interventions d’Olivier Fanon contribuent à affiner le portrait en l’enrichissant de dimensions affectives et personnelles ».

En 2024, Mehdi Lalloui, Dans le sillage de Frantz Fanon, documentaire, 56 mn.

Présenté ainsi par Denise Brahimi : « Ce très récent documentaire de 56 minutes a été présenté au public (et à son auteur même qui ne l’avait encore jamais vu sur grand écran !) dans la belle salle de l’Opéra Underground de Lyon, en préambule à la journée du 12 octobre 2024 consacrée à « Frantz Fanon et Lyon ». Et il est vrai que ce travail ou ces travaux sont très bienvenus du fait qu’ils concernent une période encore assez peu étudiée dans la vie de Frantz Fanon, période pourtant déterminante puisque c’est le moment où il s’est formé à la fois à la pratique psychiatrique et à la pensée politique, non sans qu’il laisse des témoignages écrits de ce qu’était alors sa réflexion ».

Enfin, pour rester dans le domaine des images, on peut lire aussi la BD consacrée à Fanon !

Cette année du centenaire de sa naissance sera riche en événements multiples dans son pays d’adoption, l’Algérie, en France et dans son pays d’origine comme le promet First Caraïbes ! : « L’année 2025 marque le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, figure emblématique de la pensée anticolonialiste et de la psychiatrie engagée. À cette occasion, First Caraïbes organise une série d’événements afin de mieux comprendre et transmettre l’héritage de cet intellectuel majeur.