Cécile Vallée : « Les propositions de postes dans ce domaine se réduisaient comme peau de chagrin »

- Christiane Chaulet Achour

- 17 mai 2024

- 4 min de lecture

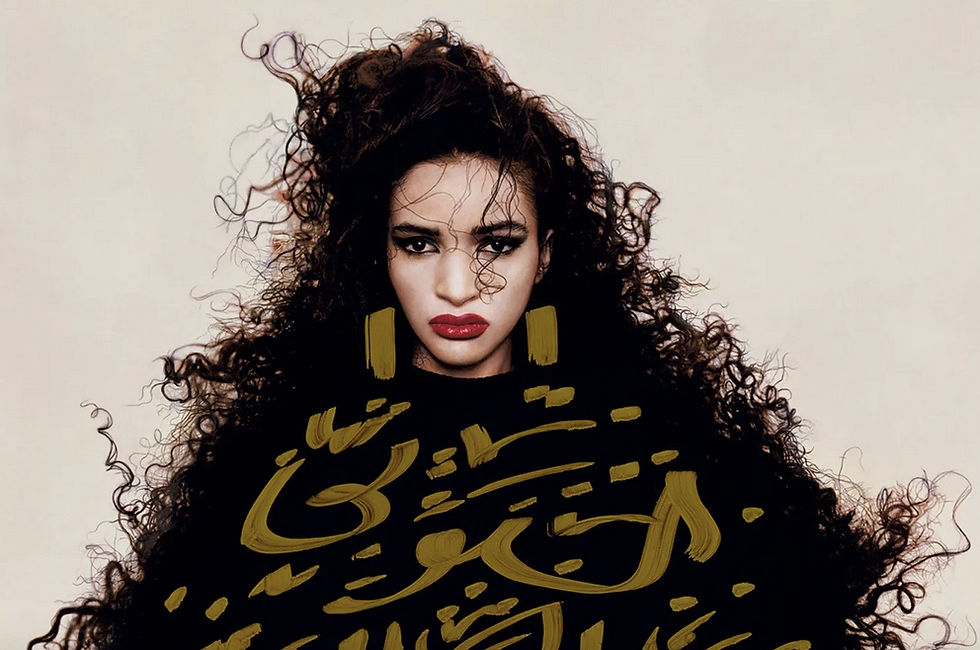

Cécile Vallée est professeure de Lettres au lycée et formatrice à l’INSPE. Elle a collaboré, depuis sa création, à Collateral. Titulaire d’une thèse sur Ananda Devi, elle a publié un ouvrage sur cette écrivaine en 2023.

Vous avez mené vos recherches pour vos diplômes (du master à la thèse) sur des corpus de textes qui ne sont pas vus, dans l'université française, comme essentiels et légitimes au point d'avoir droit de cité plein et entier. Pourriez-vous rappeler tout d'abord le titre, le contenu résumé et la date de soutenance de votre thèse. Puis vos essais pour être recrutée dans une université.

Je vais remonter un peu plus loin si vous le permettez. Lors de ma formation initiale en Lettres Modernes, il y a 30 ans, je n’ai eu aucun contact avec la littérature francophone. Lorsque j’ai repris mes études en 2010, je connaissais à peine Aimé Césaire ! Je voulais m’intéresser à un autre corpus invisibilisé, celui des écrivaines. C’est lors de mon premier rendez-vous avec ma directrice de mémoire en Master 2 à l’université de Cergy que j’ai pris connaissance du champ critique postcolonial. La lecture du roman Indian tango d’Ananda Devi, une écrivaine mauricienne francophone dont je ne savais même pas situer l’île sur une carte, a été une révélation. J’ai décidé de poursuivre mes recherches en doctorat pour m’inscrire dans les études de ce corpus mauricien, marginalisé dans le corpus marginalisé des œuvres francophones. J’ai ainsi soutenu ma thèse Poétique du roman mauricien féminin, écrivaines mauriciennes francophones, Nathacha Appanah, Ananda Devi, Shenaz Patel en 2016. Le choix du titre peut paraître un peu pompeux mais il s’agissait de valoriser les termes du sujet, qui sont souvent traités avec une certaine condescendance : le genre romanesque est toujours suspect, d'autant plus s'il est écrit par une femme et qu'il est contemporain et périphérique. Je voulais montrer que la richesse et l'originalité littéraires de ces œuvres des périphéries des Suds méritaient davantage qu’une simple étude thématique. Pour autant, la contextualisation était indispensable pour comprendre ces choix d’écriture. Le fait d’écrire d’une ancienne colonie, d’une île, n’implique pas les mêmes choses que d’écrire de l’Hexagone. Le contexte plurilingue riche et complexe de l’île Maurice, son histoire coloniale qui s’inscrit dans l’axe nord/sud mais aussi dans celui sud/sud avec l’Inde, sont indispensables pour comprendre ce champ littéraire et au-delà le monde postcolonial auquel nord et sud appartiennent inéluctablement.

Je n’ai pas cherché à être recrutée dans une université pour des raisons personnelles mais aussi parce que je pensais que ce serait certainement voué à l’échec puisque les propositions de postes dans ce domaine se réduisaient comme peau de chagrin.

Quelle est votre position par rapport à cette situation de marginalisation ?

Je déplore que le corpus des littératures francophones soit si peu présent à l’école et à l’université. Il me semble qu’il y a deux raisons principales pour expliquer cette marginalisation. Tout d’abord, le processus de patrimonialisation dans le champ littéraire est très frileux comme si le corpus à partager devait rester figé pour avoir de la valeur, comme si nous n’étions plus capables, comme l’ont été nos aînés, de reconnaître les qualités littéraires d’une œuvre. La surestimation de ce corpus établi va de pair avec une dévalorisation de celui des littératures francophones. Je pense qu’il y a de véritables préjugés sur la portée littéraire de ces œuvres. Mais je crois surtout que c’est la question coloniale qui gêne encore beaucoup. Le passage éclair du Discours sur le colonialisme de Césaire dans le Programme de français, retiré par la pression des parents d’élèves, en est la preuve même si elle remonte à quelques années. Les sujets postcoloniaux, pourtant au cœur de nos sociétés, dérangent toujours autant.

Dans votre activité professionnelle actuelle, que faites-vous de tout ce travail de recherche et de découverte ?

En tant qu’enseignante en lycée et formatrice de futurs professeurs des écoles, je devrais pouvoir le mettre au cœur de ma pratique. J’essaie de le faire, le changement de nom de mon lycée, qui est devenu le lycée Maryse Condé en 2023, m’y incite encore plus. Cependant, plusieurs freins font que je n’exploite pas tant que ça ce corpus. Si on peut facilement proposer des extraits que l’on transcrit soi-même –les manuels en proposent peu –, il est plus difficile de se lancer dans une œuvre complète :il existe peu d’éditions scolaires et même l’édition de poche reste difficile à proposer à cause de son coût. Le Programme national pour les épreuves anticipées de français ne facilite pas non plus l’étude de ce corpus : aucune œuvre des littératures francophones n'est présente dans les 6 listes de 12 œuvres proposées depuis sa création.

Au-delà du corpus, je dirais que mes recherches m’ont permis de proposer une autre façon d’interroger la littérature avec les élèves, de leur faire prendre conscience de l’évolution de notre lecture. Vous nous l’avez magistralement proposé pour les œuvres d’Albert Camus et j’y veille pour les œuvres au Programme. Le chapitre « Des Cannibales » des Essais de Montaigne m’a permis de mettre en perspective la notion de « grandes découvertes » et d’interroger le mythe du bon sauvage différemment. Le recours à la contextualisation permet de dépasser les présentations figées des auteurs patrimoniaux.

Pour conclure, je dirais que cette marginalisation révèle une problématique plus large. Il est question finalement de la façon dont on envisage la transmission de la littérature : est-ce seulement de l’ordre de la constitution d’un bagage culturel commun et donc restreint et figé ? ou s’agit-il de former des lecteurs afin qu’ils puissent avoir accès à des œuvres qui leur permettent de questionner le monde dans lequel ils vivent qui est indéniablement postcolonial?

Cécile Vallée, Ananda Devi : écrivaine mauricienne. Le Local et l’universel, Effigi, 2023, 304 pages, 30 euros